1886年4月29日,张荫桓在白宫向时任美总统克利夫兰递交的了国书,自此算是正式上任大清国驻美公使了。这一天对张荫桓来说是大日子,他在日记里写道:“未初偕希九、仲兰、震东、洋员柏立赍国书至美外部,晤该部大臣叭夏,同往美宫。于是始与叭夏相见,词色甚和,谓太平洋滨商务从此可以展拓。旋诣美宫,荔秋日记所谓蔚蓝宫也,坐候片刻,美总统企俚扶轮出见,免冠植立点首,外部叭夏旁侍,余率从官点首答之。行稍近乃宣颂词,震东翻译一遍,随将国书敬递,总统接收后即交叭夏捧持,自探夹囊取颂词宣读一遍,彼此握手而退。”外部大臣叭夏即国务卿托马斯·巴雅徳(Thomas Francis Bayard, 1828-1898),“企俚扶轮”即克利夫兰(Stephen Grover Cleveland, 1837 -1908)。“蔚蓝宫”即白宫的蓝厅(blue room),是白宫中承担接待工作的房间,正如张荫桓在日记中所写的,1878年陈兰彬(荔秋)也是在这里向美国总统递交了国书。顺便一说,网上说蓝厅的称呼来自肯尼迪夫人杰奎琳的装修,此说谬,早在1837年蓝厅就定名了。

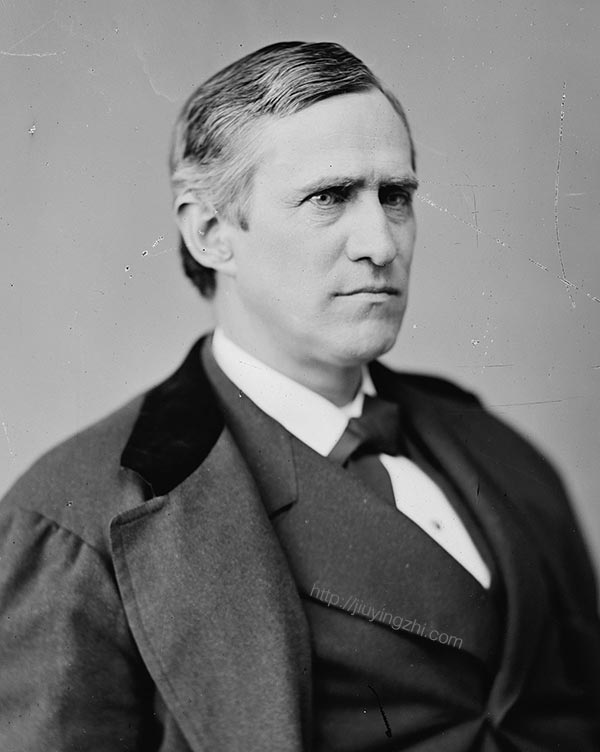

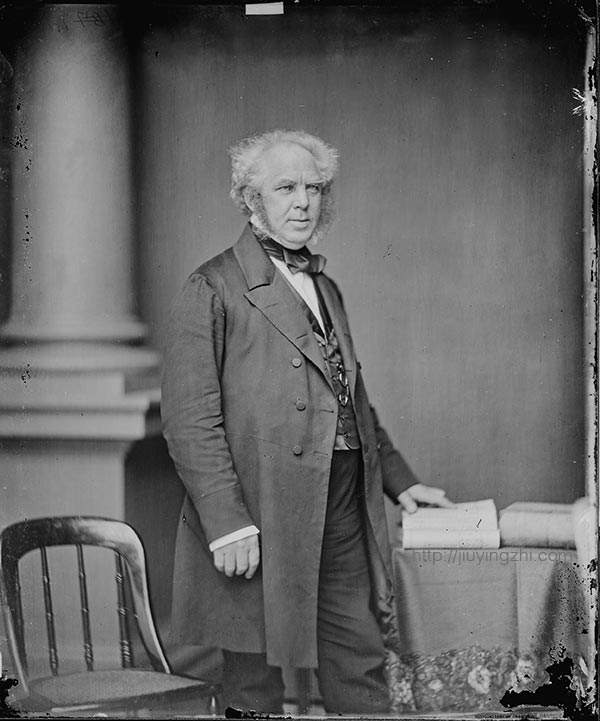

时任美国务卿叭夏

时任美国总统克利夫兰

十九世纪末的白宫蓝厅,上色立体照片

在抵达华盛顿后递交国书之前,所有的商务活动张荫桓都以“未谒总统不便与会”为由推掉了,而在此之后便接连是各种工作上的会晤,应接不暇。然而,他在工作之余以个人身份抽空去拜访了一个美国人,可见这个美国人的重要,他也和中国有很深的渊源。

张荫桓在光绪十二年丙戌四月初二日(1886年5月5日)的日记中写道:“申初答拜百贾,年八十一矣,客粤最久,以医为业,叶崑臣之役确在行间。此时归老故乡,不谈往事。座中悬前粤抚黄石琴小照,又什藏故粤督耆介春画像,陈设器物多粤中佳制,厅外悬陈副宪映像,亦旧识云。”这位“百贾”现在一般译作伯驾,即彼得·帕克(Peter Parker, 1804-1888),对你没看错,蜘蛛侠和他同名同姓。伯驾在1834年获得耶鲁大学医学院博士学位后,随即进入神学院并得到去往中国传教的委派,担任一名医疗传教士。 1835年11月,他先在外国人驻地开了一间药房,开始为中国病人看病,他主治的大部分是眼疾和肿瘤。后来他的药房扩展而成一家眼科医院,名博济医院,即广州眼科医院的前身。第一次鸦片战争期间伯驾曾短暂回美,1842年返华后继续行医,并在1844年参与中美《望厦条约》的谈判和签订,1847年被委任为美国驻华代办,1855年转为美国驻华公使。1857年伯驾因健康原因辞职回国,定居华盛顿,1888年去世。伯驾回国后,在1860年搬到拉斐特广场西南角的一座红砖楼中,与白宫斜对角,这座楼依然健在。

伯驾肖像,马修·布莱迪摄,约1860-1865年间

伯驾在广州指导自己的助手为中国人看眼疾,布面油画,林呱绘,1840年代

伯驾在华盛顿居所的现状

张荫桓在日记中说的“叶崑臣”即当时的两广总督叶名琛,他在第二次鸦片战争中的表现和下场大家都耳熟能详。“前粤抚黄石琴”即时任广东巡抚黄恩彤(1801-1883),字石琴,山东宁阳人。1842年黄恩彤任江苏按察使期间,奉耆英、伊里布之命偕同侍卫咸龄登上停靠在江宁的英舰谈判,并随同签订《南京条约》;1843年升广东布政使,因成功阻止美国公使顾盛前往北京而获得朝廷嘉奖;1845年升广东巡抚,1849年乞养归里,1883年病逝。在中美《望厦条约》谈判期间,黄恩彤和伯驾分别是双方的谈判小组专门成员,两人有很多交往,所以伯驾会有黄恩彤的照片,并将其悬挂在家中。目前已知黄恩彤的照片是法国人于勒·埃及尔所摄,是他与两外两名官员合影的银版照片。不过埃及尔拍摄的银版照片并不适合悬挂,因为这种工艺的照片太娇气,挂不了多久可能图像就会消失了。因此说明黄恩彤在1857年伯驾回国之前肯定还拍过其他的肖像照,而且应该是湿版工艺,可惜我还没能见过实物。

1844年中法《黄埔条约》谈判期间于勒·埃及尔为黄恩彤拍摄的肖像,银版照片

张荫桓日记中提到的“陈副宪”即大清国首任驻美公使陈兰彬。他在1870年以太常寺正卿衔被任命为留美学生委员,于1872年率30名幼童赴美国留学;次年受命前往古巴调查华工情况,迫使西班牙当局于1877年签订《会订古巴华工条款》,对华工进行保护;1878年以宗人府丞衔被正式任命为驻美国、西班牙和秘鲁公使;1881年奉诏回国。因此他与伯驾也有交集,赠送照片也很正常。

陈兰彬肖像,1870年代

张荫桓在拜访伯驾家时提到的另一个人是“粤督耆介春”,即两广总督耆英(1787-1858)。耆英是宗室,属正蓝旗。生前几件最重要的工作就是签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》、中瑞《广州条约》。但这些外交“成就”在实现过程中充斥着小手段,最后他也栽到了这件事上。1858年英军占领广州期间在两广总督衙门搜获大量档案文件,内有耆英对英国的不恭言辞,导致中英谈判无法进行下去,最后咸丰帝大怒,赐其自尽了。耆英送给伯驾的画像在日记中没有描述,但是在中法《黄埔条约》谈判期间他也曾送给法使拉萼尼一幅画像,据法方参与谈判的伽利略在日记中说:“两位官员早上八点来到我家,他们带来一个长条盒子,里面有一张巨大的耆英肖像。这是一张画在白纸上的水彩画像,画被装裱在一幅巨大的黄色绸缎上,它被卷在一个小圆筒形的木轴上,然后被套在一个长长的黄色锦缎袋子里。画上的钦差大臣是坐着的,身披咖啡色的貂皮长袍,头戴一顶同样皮质的帽子,上面拖着只能般配补服的红色顶珠,肖像的背后写着耆英的各种头衔。”耆英算是最早和洋人深入打交道的宗室了,在“留影”这件事上很时髦,不仅有传统的设色纸本肖像,还是中国最早拍摄照片的人之一,此外还有定制的油画肖像。1851年,东印度海洋协会(East India Marine Society),也就是现在的美国迪美博物馆前身,在波士顿图书馆(Boston Athenæum)展出了5幅从广州带回的林呱绘制的油画肖像,其中一张标注为“Ke Yaing”,即耆英。

耆英画像,1840年代

1844年中法《黄埔条约》谈判期间于勒·埃及尔为耆英(前排右一)、拉萼尼(前排右二)、伽利略(后排右一)等人拍摄的合影,银版照片

林呱绘制的耆英油画像,1840年代

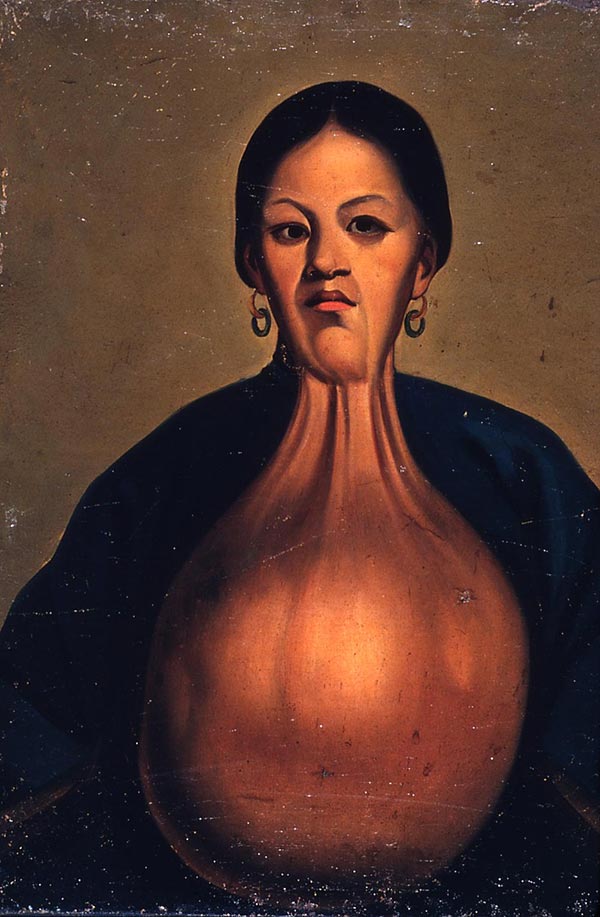

在张荫桓旅美期间的日记中,后来还几次提到伯驾。“老人百贾来晤,年八十六岁(此处误,应为八十二岁),尚能操华语,步履涩甚,少坐即辞,令震东(即梁诚,1903-1908年任驻美公使)掖之登车。”“午后答拜百贾……”“旋访老人百贾寓楼,出观前在粤中所治杂症各图约五六十幅,刊诸卷帙者又百十图,皆举极其难而撮刊之,得其医治而痊者尽五万馀人。现在行年八十二岁,步履少涩,上下楼其子绝不理会,余虑其蹉跌,屡语以扶侍,其子谓乃翁不乐相扶,西人父子之谊盖如是也。”这里所说的“在粤中所治杂症各图约五六十幅”即伯驾委托广州画家林呱绘制的一批他在华期间病人的油画,目前已知有110幅,86幅藏于耶鲁大学医学图书馆,23幅藏于伦敦盖伊医院的戈登博物馆,1幅藏于波士顿的康威图书馆。

林呱为伯驾绘制的病患油画像之一,1840年代

1888年1月10日,伯驾在家中病逝,张荫桓送花吊唁,他在这天的日记中写道:“美医百贾,年九十矣(此处误,应该是八十四),病殁于家,以其游最久,唁以鲜花。”