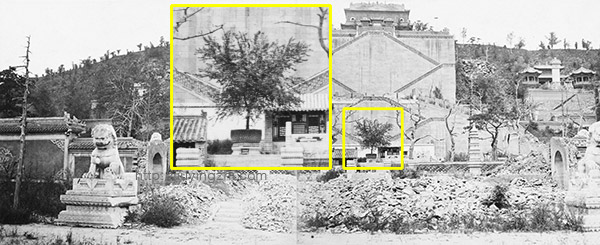

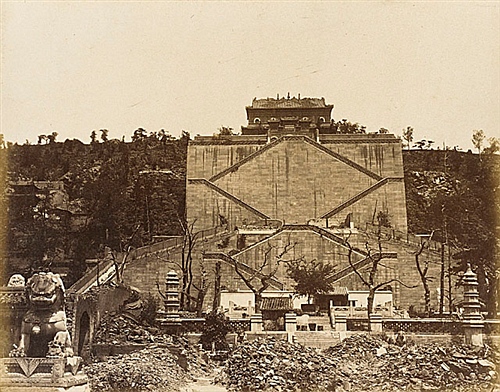

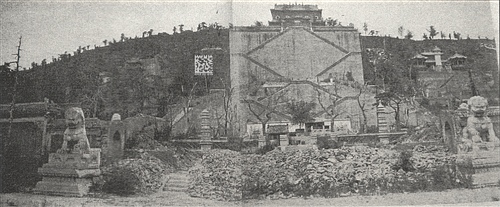

因为这几天在考证的一张清末南京官员合影照片,我买了本《金陵杂志》,由徐寿卿1908年编成,1910年首印,是一本类似旅行指南的书。其中一张非常非常模糊的插图帮我确认了以前经手的一张老照片里是清代南京清凉山翠微亭。

《金陵杂志》中“清凉山”词条下说:“清凉山在石城门内。山半有清凉寺,寺后有暑风亭。山巅有翠微亭,即南唐清凉台故址。”清凉山,古名石头山。虽然称作“山”,但实际上并不高。但其一侧石壁紧邻长江,势险,一直被视为阻北敌南渡的天然屏障,是战略要地。而且此山确为南京城内的制高点,登高四望,“帆穿万里江心过,云傍六峰山顶来”。五代时,南唐后主李煜在山中兴建避暑行宫,后改清凉寺,辟为清凉道场,从此山随寺名,改称清凉山。翠微亭就建在清凉山巅。

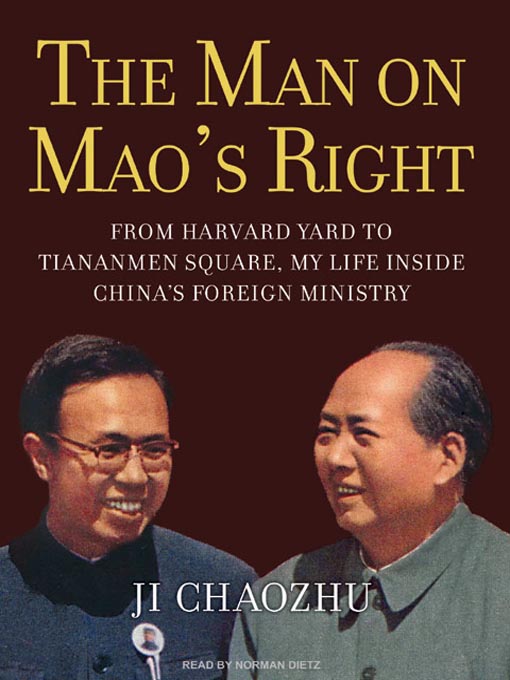

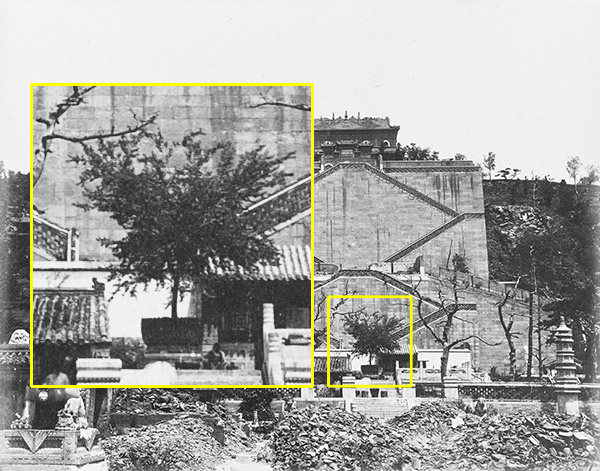

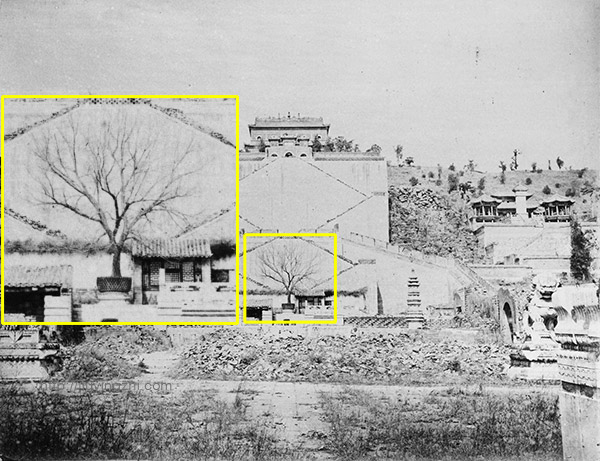

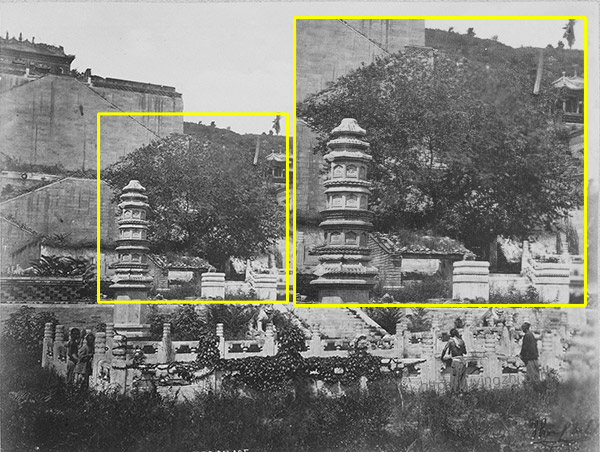

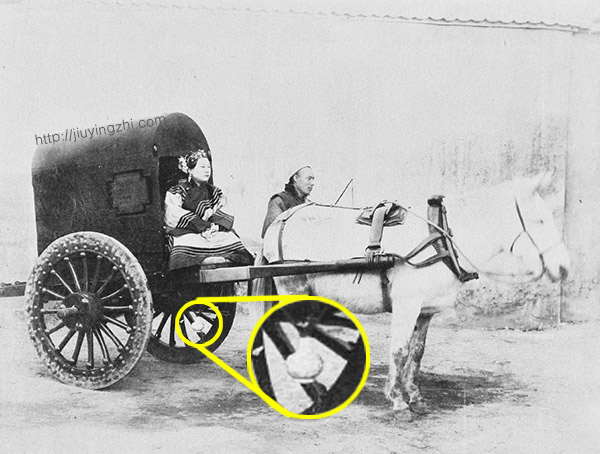

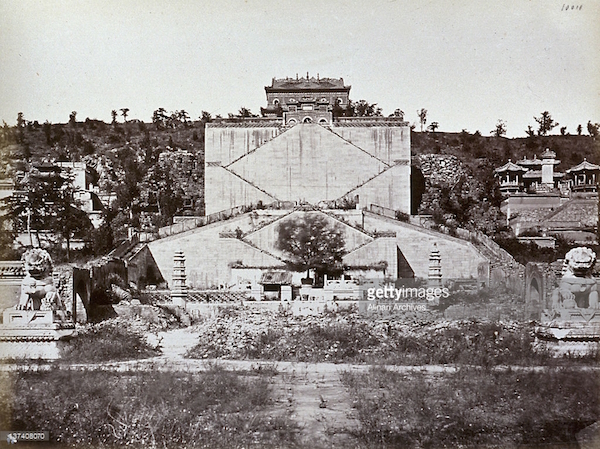

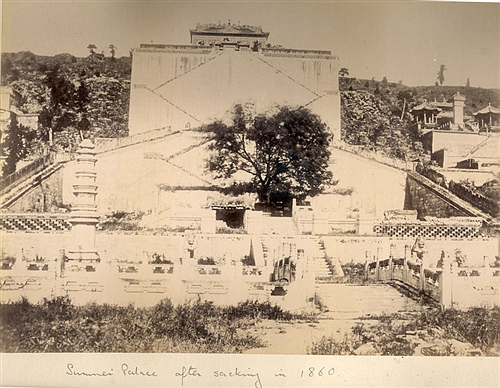

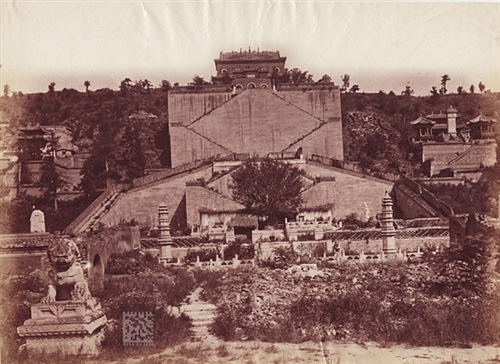

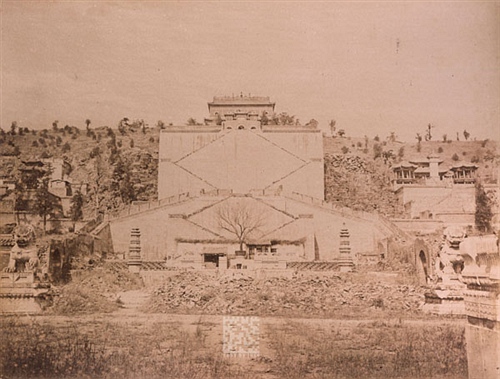

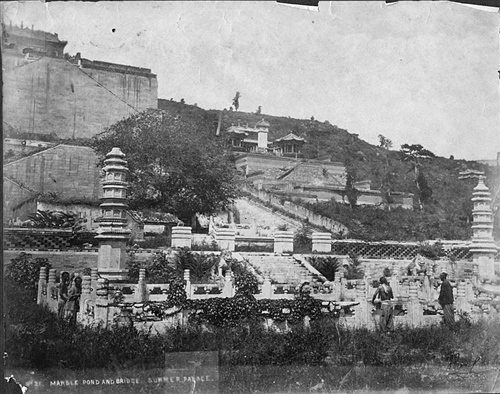

清末的南京清凉山颠翠微亭

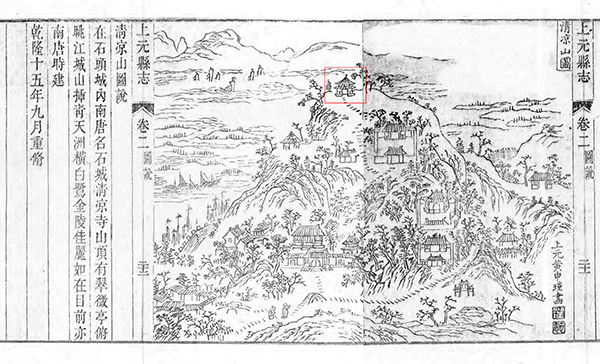

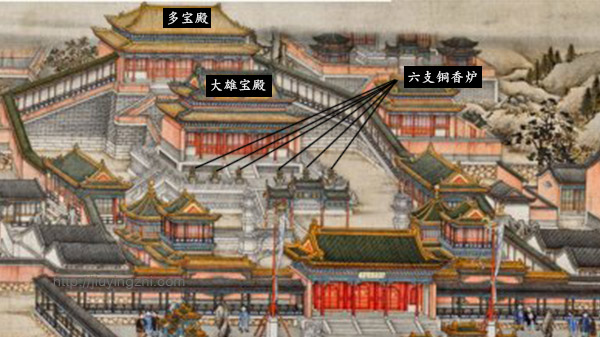

据南宋景定年间编撰的《景定建康志》载,翠微亭南唐始建,至南宋乾道(1165-1173)年间已不存,南宋绍熙(1190-1194)年间复建,淳祐庚戌年(1250)由地方官陈绮主持,“新而大之”。清初,石涛曾有一幅描绘清凉台的作品,山巅并无建筑,因此推测在清初翠微亭再次不存。清乾隆十六年(1751)版的《上元县志·卷二》中有一幅“清凉山图”,山巅之上已经有了一座亭子,并注:“清凉山在石头城内,南唐名石城。清凉寺山顶有翠微亭俯眺江城,山插青天,舟横白鹭,金陵佳丽如目前,亦南唐时建。乾隆十五年九月重建。”我说的这张南京清凉山翠微亭照片摄于1870年代,可能照片中的亭子就是乾隆十五年重建的版本:四角攒尖重檐,亭内一侧在四根柱子间有个U形木质屏风,上悬“翠微亭”三字匾。亭中间还有一通石碑,据《建康志》、《重刊江宁府志》应该是南宋吴渊撰写的“建亭记”。这里的“建”即南宋淳祐已酉年地方官陈绮主持的扩建,扩建的原因之一是因为吴渊提出“景大而亭小,不可纵目而骋,怀景四面而亭一面,不可以总观而并览。”但是看清末翠微亭的布置,加了一面屏风,又不能“纵目而骋”了。

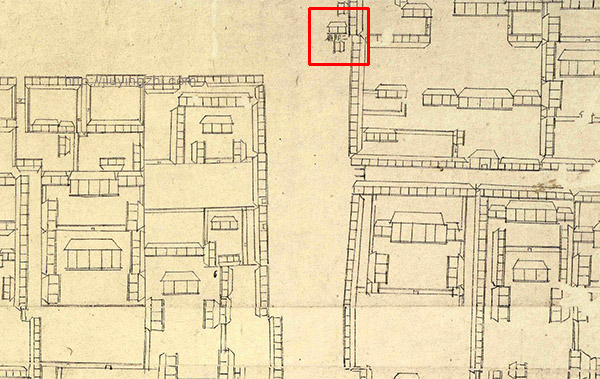

石涛绘“清凉台”,红框处清凉山上没有亭子。南京博物院藏

乾隆十六年《上元县志》中的“清凉山图”,山巅红框中有一座重檐亭

清末的翠微亭匾

清末翠微亭内石碑,据载刻的是吴渊撰《建亭记》

民国19年,清凉山被辟为公园,由鼓楼公园办事处兼管。看上世纪二十年代的清凉山的老照片,似乎亭又不存了,朱偰先生著的《金陵古迹名胜影集》有清凉山的照片但没有收录翠微亭的照片,如此知名的古迹,若非不是被毁肯定会被收入影集中的。1970年代,南京开辟的城西干道(虎踞路)将清凉山切为两半,道路以东部分恢复为清凉山公园,道路以西为石头城。

现在清凉山的卫星图,虎踞路将其切为两半

自此,江移山改,景亡亭也不存。最后附上《钦定四库全书·景定建康志·卷二十二》中吴渊所撰“建亭记”:

六朝以石头为重,戍府库,甲兵萃马。至南唐始为离宫,此天所以开混一也。然而翠微之景实甲于天下。林和靖隐居西湖,得得来游,见之赋咏则其称绝可之矣。中兴以来剏总领所,亭隶之,岂以金谷之冗琐易生烦厌,非江山之清绝不足陶写耶。又不然,则中间必有名人骚客、名辈清流以是人而居。是官故能为皇官而有是景邪?淳祐已酉春,余自当涂来,故人少司农大台陈绮伯奇实护饷事,尝因暇日相与,徜徉其上。余举酒嘱伯奇曰:“是亭之址居山之巅,无所障碍,故无非景物,夫其南为方山,则秦皇之所以凿而为渎,以厌东南天子气者也;其北为环滁,则欧阳公之所以与客遨游,作亭其上,而名为醉翁者也;其西为三山,则元晖之所登,以望京邑,太白之所眺以怀长安者也;其东为钟阜为鸡笼,则雷次宗、周颙、阮孝绪、韦渠年辈之所以隐居求志遁世无闷者也,乃若长江自西亘北,银涛雪澜,汹涌湍疾,烟帆风席,杳霭灭没,朝宗于海画夜不息,与夫遥岑近岫,危峰断岭,如列画图,如植屏障,或云霭之出入,或烟霞之明晦,或晴霁而日月朗,或风雨而雷电暝,朝暮四时而千变万态不可名状者,无非此亭之景也。然景大而亭小,不可纵目而骋,怀景四面而亭一面,不可以总观而并览。坡翁有曰登临不得要万象,觉偃蹇子盍图之。伯奇曰诺。会其以忧于职而召,夫忧于职而病,则所丞者,药囊最于职而召,则所趣者,行装其于游眺,之所必不暇,过而问是不惟人意之难。余亦意之也。居无可忽,折东告曰:亭已成矣。昔亭一面而今亭四面矣。余惊喜。冗未能造,丞命工绘图取而观,则自西自东自南自北凡景之所在,亭皆延之。亭之所在,景皆赴之。余之所以举酒而嘱者,无一不酬,而土木之壮,丹雘之工,营缮之巧则又其次也。夫金陵六朝旧都,故其形势周遭迴环其江,山雄伟壮,非偏州小垒,可望万分一前人登览之地,如赏心如凤凰,如雨华如青溪,皆最佳处,不独翠微而已也。而大景物每无大栋宇以弹压之,不惟无大栋宇而其小,小者亦皆将仆马。余虽有志于此,而力未暇,及今,伯奇当财赋正赤,病疾未疗,命召将行之际,而能鼎新之,使三百年之景物一旦轩豁,呈露无余,则其丘壑之襟,楚楚不凡,鞭筭之才,绰绰有余,盖非余子之所能及,而尤余之所甚愧焉者也。夫翠微之为景,一绝也;伯奇之为亭,二绝也;又以鹤山魏公了翁旧扁而揭之,人与斯亭斯景俱称三绝也,故书。亭为屋二十四楹,落成于庚戌之十一月旦。资政殿学士太中大夫沿江制置使充江南东路安抚使马步军都总管兼营田使兼知建康军府事兼管内劝农使兼行宫留守节制和州无为军安庆府兼三郡屯田使金陵郡开国侯食邑一千三百户食实封一百户 吴渊记。