托马斯•查尔德(Thomas Child,1841-1898)是我最喜欢的摄影师。根据国外学者的研究,他1870年来到北京,受雇于海关稽查总局,成为负责燃汽项目(gas engineer)的工程师。在北京工作期间(1870-1889)他投入大量时间和精力拍摄了北京及周边的建筑和风景,是十九世纪末拍摄中国的最著名的外国摄影师之一。

分类: 老照片

四代上海海关建筑

海关,是一个国家融入世界的表征之一。近代中国海关,是伴随着《南京条约》的签立而建立的,在最初几个通商口岸之中,属上海的江海大关最为著名。

同一个照相馆的三张人像

有的时候照片收藏的感觉很像集邮,一套完整的邮票要经历很长时间,通过很多途径才能一一搜集齐。手里有三张清末某照相馆的人像作品,都是大尺寸蛋白照片,通过装饰了流苏的小圆桌、地毯、壁纸很容易判断出是摄自同一家照相馆。

残园惊梦——奥尔末圆明园历史影像

2010年是圆明园罹难150年周年,中华世纪坛世界艺术馆与台湾秦风老照片馆共同主办的“残园惊梦-奥尔末圆明园历史影像展”将于8月3日——8月30日在中华世纪坛世界艺术馆展出。12帧奥尔末圆明园底片冲洗出的72幅大尺寸照片,2帧一百多年前的原玻璃底片将首次与公众见面。

广州的漱珠桥

去年国图的“英国藏中国历史照片”展览上有两张不同时期广州漱珠桥的照片,前几日,有机会看到了这两张照片的实物。

被认为是赖阿芳拍摄的漱珠桥

另一张佚名拍摄的漱珠桥

两张照片的拍摄角度相近,都是在漱珠涌的北岸向西拍摄,能看到涌南岸的“×珍酒楼”,酒楼西侧是漱珠桥,远处可见一座高耸的当铺。照片中的景物略有不同,从这些不同,基本可以判断出照片拍摄的先后。比较明显的不同:一处是远处当铺房顶围墙一张有缺口,一张没有缺口,另一处是酒楼北边有座房子一张是单层,一张是两层。最开始,我认为二层楼房 一般很少有可能被拆成单层,而且当铺房顶的砖墙倒是有破损的可能从完整变为有缺口。但是经过自己比对后,涌南岸酒楼一层、二层之间的装饰板新旧程度明显不同,根据建筑其他部分整修情况的对比,稍微破旧一点的这张应该拍摄年代更晚。此外,我还找到了另外一个证据。在福建教育出版社2008年出版,由秦风西洋版画馆、中国闽台缘博物馆共同编著的《西洋铜版画与中法战争》中收录了一张1880年代《伦敦新闻画报》刊载的铜版画,内容是英国人臆想的法军在中法战争中登陆台湾淡水后的场景。对比照片很容易发现这幅铜版画是根据第一张漱珠桥的照片画的,画中当铺楼顶的围墙、涌北岸的建筑都说明第一张照片的拍摄年代早于中法战争的1884年以前。而据国外学者考证,第一张照片是由Lai Afong(赖阿芳,一译黎阿芳)拍摄的(从照片卡纸上的说明“No.433-The Honam Bridge and a Native Inn”样式及摄影风格,确实可以做出这样的判断),如果是阿芳拍摄的,那拍摄年代应该在1860年代末至1870年代初。最后根据相纸的状态和照片的色泽,也可以判断出第一张照片采用的是湿版照相法,而第二照片已经用的是早期干版照相法了。

扫描自《西洋铜版画与中法战争》一书中的臆想的“淡水”

被发现不久的漱珠桥残存石匾,图片来自http://blog.163.com/lty_90/blog/static/1195555202009726115633776/

漱珠涌和漱珠桥在现在的海珠区,珠江南岸,因此在过去被称作“河南(Honam)”。现在漱珠涌已经变为一条暗渠,仅留下一个地名,而漱珠桥也在1928年修建南华路时被拆,现在能找到的唯一遗物是刻有“漱珠”二字的石匾。照片中的广州,河道纵横,一幅水乡模样,那时候的污染没有现在严重,相信临水而居不会有什么异味儿的。想象一下,晚上和三两朋友,坐在摇曳的乌篷船里,缓缓地穿梭在旧时广州蛛网般的河道间,两侧的店铺都挂着惹人的灯笼,最后小船停靠在漱珠桥旁的酒楼前,沿着窄小的木楼梯进入酒楼,直上二层,选一临窗座位,一边听着婉转的广州小曲,一边和朋友把酒问盏,何等惬意!

上海划船俱乐部船库

十九世纪末在华外国人的日记(比如赫德)或回忆录,当时他们在中国的生活很不习惯,一方面是气候原因,一方面文化背景差别太大,因此这些早期的开拓者通常想办法复制他们在祖国的娱乐活动,比如赛马,在上海、天津、北京都曾建有跑马场;比如打网球,北京的使馆区内,天津戈登堂前都曾建有网球场;比如赛艇,上海和广州都曾建有外国人自己的赛艇(划船)俱乐部。

赛艇运动起源于英国。据记载十七世纪泰晤士河的船工们就经常举行划船比赛。1715年为庆祝英王加冕,首次举行赛艇比赛。1775年英国制定赛艇竞赛规则,同年成立了赛艇俱乐部。1811年伊顿公学首次举行八人赛艇比赛。1829年牛津、剑桥两学校首次举行校际赛艇比赛。英国人对这种比赛非常感兴趣。

上海最初的划船俱乐部并没有专属的建筑(在华外国人的主要社交活动都是在教堂进行),仅在苏州河南岸建有一座船库。比赛的河道就设在苏州河上。直到1903年,才由当时著名的建筑事务所英商玛礼逊洋行(Scott & Carter Architects)设计,在船库旧址以东的岸边修建了专属的俱乐部建筑。该建筑是外滩源地段内历史最悠久的地标建筑之一。该建筑以红色清水砖墙饰面,外观是英国维多利亚坡顶建筑略带巴洛克装饰的折衷风格。建筑东、西两翼主体为单层15米单跨带天窗的木屋架结构,屋架两端为砖墙承重。东翼为重建的船库,由主体结构向北面的水上扩展出铸铁框架结构、平屋顶的附体,内部作为船库至码头的过渡平台。西翼是上海历史上第二座室内游泳馆(第一座为上海跑马场内部的游泳池),是中国近代史上最早的同类体育设施之一。90年代初建设吴淞路闸桥时建筑东翼被拆除,另盖警署楼房,而西翼及中部的坡屋顶亦被拆除,改为平屋顶,作为网球场使用;中部宽度在原有基础上增加约4米,加建至四层。

2009年,这座上海源的标志性建筑之一被拆除,现在重建为展览外滩源历史文化的场所。

上海虹口美国圣公会救主堂

今年春拍的时候征到一本相册,是1882年前后美国军舰帕洛斯号(U.S.S. Palos)船员的旧物,因为这艘军舰主要往来于日本的横滨、中国的香港和上海等地,因此在这本相册中收录了很多1870-1880年代上海、广州、天津、镇江、香港的照片,甚至还有数张北京的照片,均系大尺寸的蛋白照片,品相非常好,每张照片下面都有钢笔写的花体字说明。其中有一张教堂的照片是我之前没有见过的,文字说明是“American Church, Shanghai”。当时因为时间关系,没有深入考证,今天有空仔细看了照片,找到一条线索,循着这条线索最终确定照片中的教堂是美国圣公会在上海建造的第二座教堂——救主堂。

从照片看,这座教堂位于一个丁字路口,路口安有煤气路灯,透过其中一个路灯的玻璃,能看到另一面的文字“YAWDAORB”,很明显,从正面看这应该是百老汇路的英文名“BROADWAY Rd”。百老汇路即今虹口区的大名路,这里曾经属于上海美租界,这和照片下方的文字相符。查曾经建在百老汇路的教堂,只有1853年落成的美国圣公会救主堂。

文惠廉(William Jones Boone, 1811-1874),出生在美国南卡罗莱纳的Walterborough,中华圣公会史称其为“创立教会之第一人”。他最初学习法律,为传教而改习医,并获医学博士学位。1837年7月,文惠廉携妻子移居新加坡,学习汉语,并向当地华人传教。1842年进入厦门。1843年成为主教。清道光二十五年(1845年)五月,文惠廉带着妻子和8名神职人员抵达上海,开辟江苏教区。时值上海开埠不久,各国租界范围还未明确划定,他最初居于上海县城内,后经上海道台允许迁往吴淞江(苏州河)北岸,永租土地52亩,建造了传教士宿舍和布道间。咸丰三年(1853年)在百老汇路南侧建成了救主堂,可容纳500人。教堂对面的路也被以他的名字命名为蓬路(Boone Rd),又称文监师路,即今塘沽路。1864年7月16日,文惠廉在上海病逝。随教堂建立的,还有一座男童学校,其中有位叫黄光彩的青年,后来在文惠廉去世后主持教务,成为该堂的第一任中国牧师。后来随着虹口区的逐渐发展,信徒增多,不得不于1915年在狄思威路(今溧阳路)、天同路(天水路)口修建了第二代救主堂。1937年淞沪会战爆发后,地处虹口战区的救主堂被彻底夷为平地。

周恩来总理在不同的时期的几张肖像

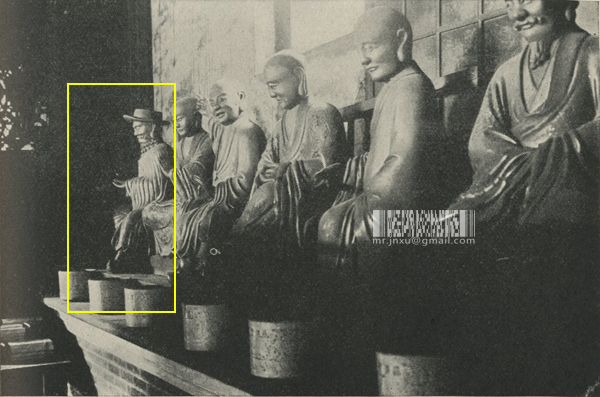

广州华林寺五百罗汉堂的马可·波罗像

广州西关西来正街一带,隋代以前曾是珠江岸。相传南朝梁武帝普通七年(526年),印度的高僧菩提达摩东渡来到中国传教,在珠江登岸,并在登陆处建西来庵。后世信徒尊奉达摩为中国佛教禅宗的始祖,因而称其当年登陆地为西来初地,这也是“西来正街”的名称由来。清顺治十二年(1655年)寺内建大雄宝殿,改西来庵为华林寺,成为广州佛教四大丛林之一。道光二十九年(1849年),该寺住持抵园和尚奉诏建设了宽31米、深44米、总面积为1364平方米的五百罗汉堂,大门前左右分立一尊金刚,堂平面呈田字形,从门直入,北边神龛供奉有三宝佛,西面神龛供奉地藏王,东面神龛供奉一尊木雕的千手千眼观音立像,回廊供奉五百罗汉像,如真人大小。

五百罗汉堂建设比较晚,加之广州开放较早,因此留下的影像很多,甚至在建设罗汉堂之前,汤姆逊就曾在1870年访问、拍摄过华林寺。罗汉堂中原有的罗汉像,系拌有纸筋的泥塑,外涂金漆,神态各异。其中最特别的一尊据说是按照马克•波罗的形象制作的。19世纪罗汉堂内景的照片多见,但是这尊“马可•波罗”像的照片却难见。我想主要原因是早期拍摄8×10底片的大机器是“定焦镜头”,不方便拍摄近距离的物体,而堂内巷道宽度有限,施展不开。从现存的照片来看,基本上都是大全景,没有某座罗汉像的特写。一直到了1900年后,明胶照片和镜头技术发展了,才有了部分特写。尽管很少,我还是搜集到几张罗汉堂内“马可•波罗”像的照片。

被修改的真相

一直在说,摄影术可以记录历史,而且是真实的,是客观的记录。实际上,在photoshop大行其道的今天,照片记录的内容真的是真实的,客观的吗?

先说是否客观。什么时候按下快门,取景框里显示着什么都是由摄影师的意志决定的,是人的决定就不可能客观。同样的事件,选取不同的拍摄角度对观者产生的影响截然不同,比如2009年的“3•14”事件,国外媒体登的尽是我们的防暴警察的照片,警察本来就是“强势”的代名词,不明真相的人一看就觉得是政府如何如何了,咱们的媒体上都是被烧毁的店铺,被砸毁的汽车什么的,虽说相对客观些,但实际上想表达的还是暴乱分子的残忍和破坏。

再说是否真实。为了政治宣传的需要,很多新闻照片都要被修改后才能发布,这个传统各个国家都有,不只我们,只是程度不一罢了。1950-1970年代,是修整照片最严重的时期,那个时候的人政治思想挂帅,只照顾宣传的需要,不考虑真实的报道。那个时候没有photoshop,修整照片全靠暗房。比较常见的手法就是剪贴再翻拍,把没有的内容从别处剪切粘贴过来,再重新翻拍一张;还有就是直接处理底片,把不想显示的内容从底片上刮下去,再冲洗。这里面涉及很多暗房技巧,精通此术的人重新制作的照片几乎不可分辨!

华辰拍卖鉴藏第13期就有一张裁减粘贴的实例,毛泽东等人一次在人民大会堂接见解放军代表,跟在毛后面的人有刘少奇、邓小平、彭真等人。这样的场合没有周总理在政治上是不合适的,但周确实由于某种原因没有出现在这个镜头里,因此,暗房师找到另外一张有周且穿夏装并鼓掌形象的照片,放大到合适的比例,裁剪下来粘贴在这张照片上,造成有周共同出席这次接见的假象。