6月12日去潘家园,淘到一本好书——1958年版的《中国摄影年鉴》。

作者: jnxu

广州华林寺五百罗汉堂的马可·波罗像

广州西关西来正街一带,隋代以前曾是珠江岸。相传南朝梁武帝普通七年(526年),印度的高僧菩提达摩东渡来到中国传教,在珠江登岸,并在登陆处建西来庵。后世信徒尊奉达摩为中国佛教禅宗的始祖,因而称其当年登陆地为西来初地,这也是“西来正街”的名称由来。清顺治十二年(1655年)寺内建大雄宝殿,改西来庵为华林寺,成为广州佛教四大丛林之一。道光二十九年(1849年),该寺住持抵园和尚奉诏建设了宽31米、深44米、总面积为1364平方米的五百罗汉堂,大门前左右分立一尊金刚,堂平面呈田字形,从门直入,北边神龛供奉有三宝佛,西面神龛供奉地藏王,东面神龛供奉一尊木雕的千手千眼观音立像,回廊供奉五百罗汉像,如真人大小。

被修改的真相

一直在说,摄影术可以记录历史,而且是真实的,是客观的记录。实际上,在photoshop大行其道的今天,照片记录的内容真的是真实的,客观的吗?

砖砌公路与胡杨林

辽宁美术出版社1998年出版的《20世纪中国摄影文献》上册P294页刊载了一张照片,是王复尊拍摄的“开发塔里木盆地”。远景时茂密的胡杨林,近处烟尘弥漫,士兵和群众热火朝天地对付着胡杨林,把它们变成树枝木片,装上拖拉机运走。这本是一幅描绘1960年代新疆建设兵团建设新疆的劳动场景,却让我联想到最近刚看到的另一条“新闻”。

万牲园前的长人

前两天首都图书馆的王炜和闫虹送了我一本他们2008年合著的书《老北京公园开放记》,介绍了北京近代几所公园开放的经历和轶闻,不仅有趣,而且增加了我的见识,很多资料都是第一回听说。比如万牲园里的长人。

血馒头

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

四张圆明园法慧寺琉璃塔照片

圆明园三园之一的长春园北,原有一座法慧寺,寺西跨院内有一高台,台上建有一座五彩斑斓的七层琉璃多宝塔。据记载,塔高七丈三尺五寸,黄金彩翠错落相间,飞檐宝铎层层周缀。乾隆年间共建有五座琉璃多宝塔,分别位于清漪园(今颐和园)花承阁、玉泉山西大庙、香山昭庙、热河行宫须弥福寿寺,再有就是在长春园法慧寺,五座塔中惟法慧寺琉璃塔最高大精美,也是惟一被彻底毁掉的一座。法慧寺琉璃塔塔刹为铜包金,塔身覆以五色琉璃,上三层檐自上而下分别是蓝色、黄色和绿色,中层双檐自上而下分别为紫色和蓝色,下层双檐为黄色。因为外覆琉璃,使得此塔在1860 年英法联军施放的大火中幸存,是为数不多的躲过火劫的中式建筑。可以想见,当摄影师穿过杂乱的废墟和灌木之后,猛然看见树丛之后壮丽精美、五彩斑斓的琉璃塔时的激动心情。1900 年后,这座塔被彻底毁掉。

天津海光寺和海光寺大钟

康熙四十四年(1705年)一位法名叫成衡的高僧距天津老城南门三里的官道东侧修建起一座宝刹,名普陀寺。这里曾经香火极盛,名噪一时。1719年康熙帝南巡,驻跸天津,赐普陀寺名海光寺。后至乾隆年间又多有扩建。

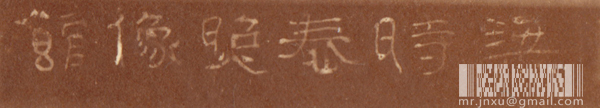

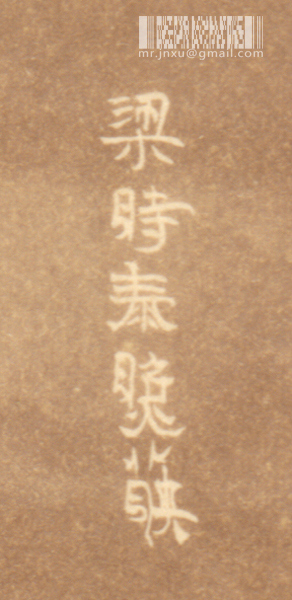

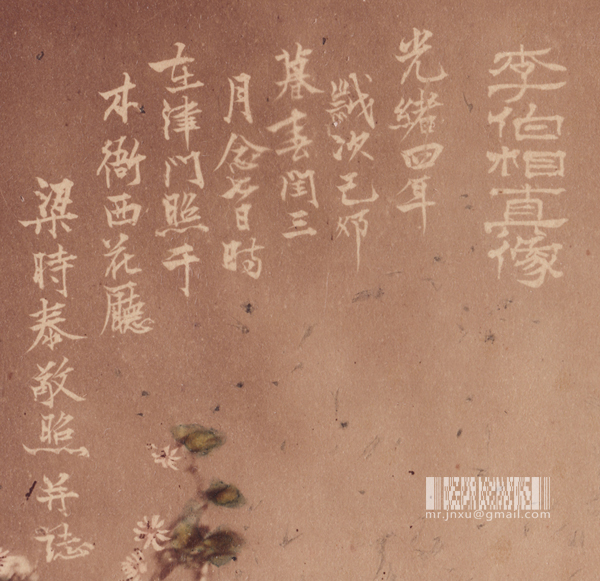

梁时泰作品的不同签名

射箭的中国人

我喜欢冷兵器,寒光闪闪的刀剑比黑洞洞的枪口要来的恐怖。刀剑只是近身兵器,要想制敌于“千里”之外,冷兵器里还要看弓箭或者弓箭的变种——弩。清代皇帝一直强调不能忘祖的表现是学习骑马射箭,现在看来这样确实能够延续我们的传统文化,但是却大大延缓了科技的发展:明代已经在大力发展火器,但是到了清代就被中断了,直到人家闯到家里才开始变革。