这个系列我原打算写到1911年为止,但其实越往后,就越没有按人头每人笼统写一篇的必要了。由于照相机技术的进步,到1900年前后那些前往西部旅行的业余摄影师拍得的照片已经有很好的品质和数量,很多保存完好、画质清晰的照片近年来经由网络和出版物进入人们的视野,随便搜一个名字就能出一大堆结果来。所以像1899到云南任职的方苏雅(Augste Francois)、1904年进拉萨的约翰·克劳德·怀特(John Claude White)、1903开始游遍中国的威廉·盖洛(William Edgar Geil),就不用写了,前面长江的部分没写约翰·汤姆逊也是这个原因。还有一些在1890年代以后沿着相对成熟的路线去西部考察和游览的外国人,比如1892-1894年走恰图克–北京–甘肃–新疆一线的俄国地质学家奥勃鲁切夫、1893年在新疆拍摄了不少照片的英国探险家David Theophilus Hanbury,也不想写了。我更感兴趣的还是那些不走寻常路的拍摄者,因为只有他们才能拍到之前没有人拍摄过的景象。接下来的几篇文章我也不再预设主题,大概就是谁好写一点就先写谁,或者谁有有趣的内容就写谁,时间顺序上可能也会比较随意一点。

告别四字标题强迫症的第一篇先写伊莎贝拉·伯德(Isabella Bird)。从伯德开始,包括后面会写到的一些摄影师,可能都已经有比较新的出版物,照片在网络上也很常见的。但我觉得还是可以写一写,起码前面十几篇小文和提到的几十个名字应该是铺垫出了一个稍微有点不一样的语境,在这里我们不用“罕见”、“向往”、“引起轰动”之类的贩卖之词,照片里的内容并不是解读的重点。我们关注的是每一组人他们为何而来,往哪里去,他们在晚清的中国有何种经历,回去后对旅行的收获做了什么样的整理;我们尽量去寻找各种片断之间的关联,目标是把镜头前后的情景都还原出来。

伊莎贝拉·伯德是一个很了不起的旅行家,她的身份与前面写过的大部分探险家都不相同,她没有官方背景,也不进行科学考察,她用来支付旅行花销的钱既不是拨款或资助,也不是继承来的财产,而是(至少大部分是)自己凭本事挣来的。伯德是一名真材实料的作家,她以写作为生,风格大约相当于今天的专栏作家加旅游博主。她十几岁开始写作,二十五岁签下出版社,到四十多岁时成为知名的畅销书作家,在日不落帝国的疆域内都有粉丝。年轻的时候她在澳洲、夏威夷、北美这些地方游历,还去过日本并途经香港和广州,而她周游世界的起因,是为了调养多病的身体。1881年五十岁的时候,她与外科医生约翰·毕肖普结婚,五年后丈夫去世,她又开始旅行。1880年代末她的行迹主要在印度和中东,这期间的旅行和写作让她成为英国皇家地理学会第一位女性会员;在印度,她用丈夫的遗产捐建了一家纪念医院。1894年她经北美来到日本开始她的第二次远东之旅,在日本入侵朝鲜的前夕她被迫匆忙离开仁川,辗转来到沈阳,行李和钱都还落在汉城。接下来她因为骨折在教会医院住了几个星期,然后经烟台、天津来到北京,这时甲午战争已经爆发,作为“妇孺”她再次被要求撤离,她登上一艘开往海参崴的船,休养一个月后又到了日本长崎。1895年初她回到朝鲜,短暂停留后她意识到之前被中断的半岛考察还是不能进行,于是就开始规划一个深入描写中国的旅行–写作项目。她先来到香港,然后沿着海岸线一路北上,拜访各地的教会,观察他们的工作和影响,也顺带着游览了江南一带的名胜古迹;到下半年局势稳定后她终于还是去朝鲜半岛的东北部采写了素材,然后1896年1月她来到上海,开始准备前往四川的旅行。

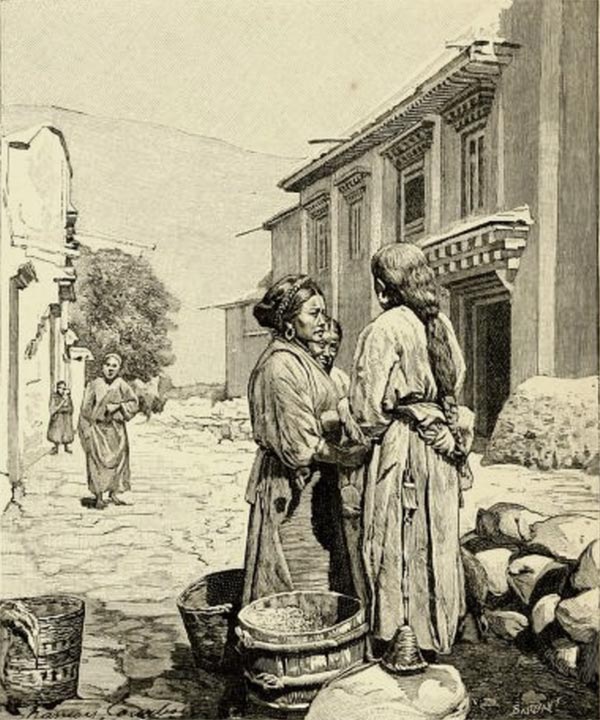

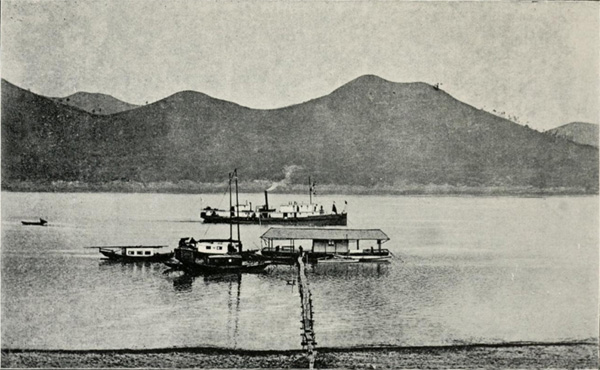

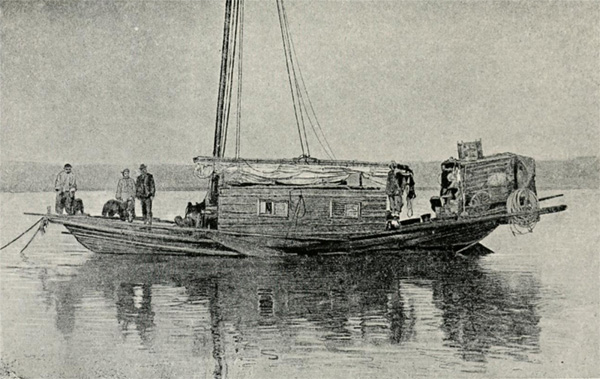

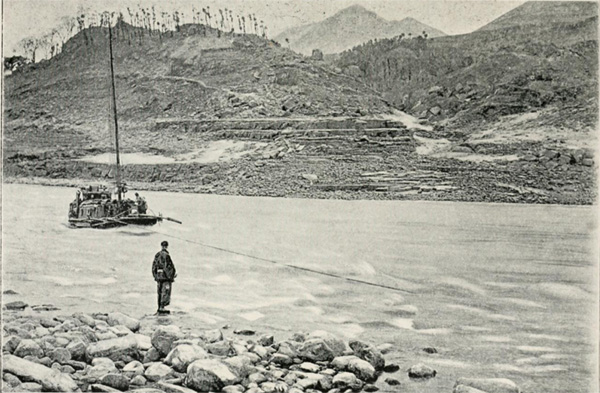

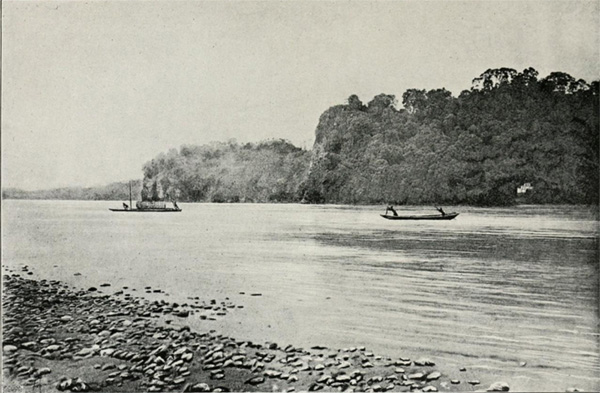

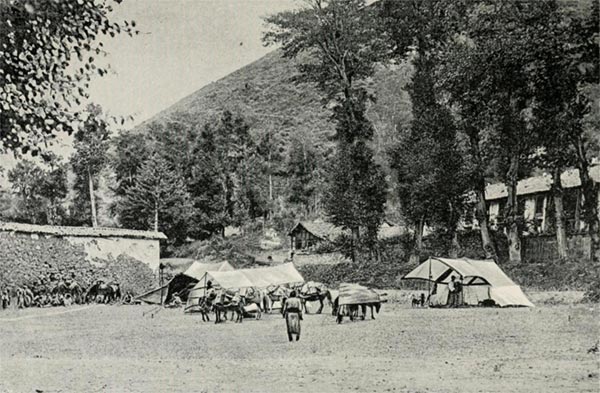

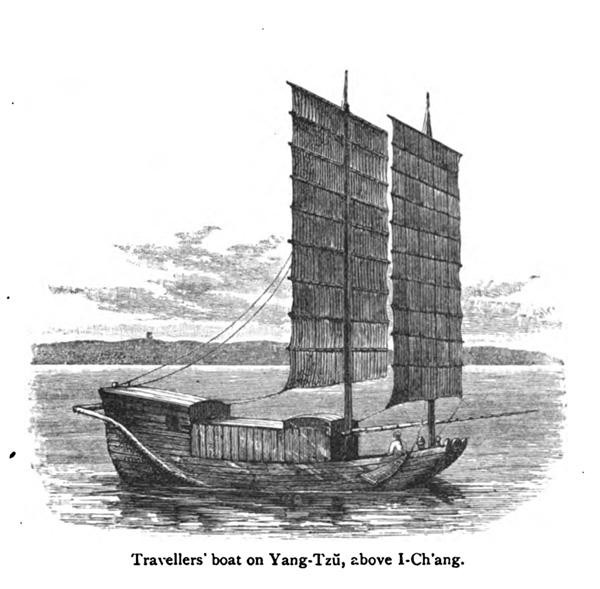

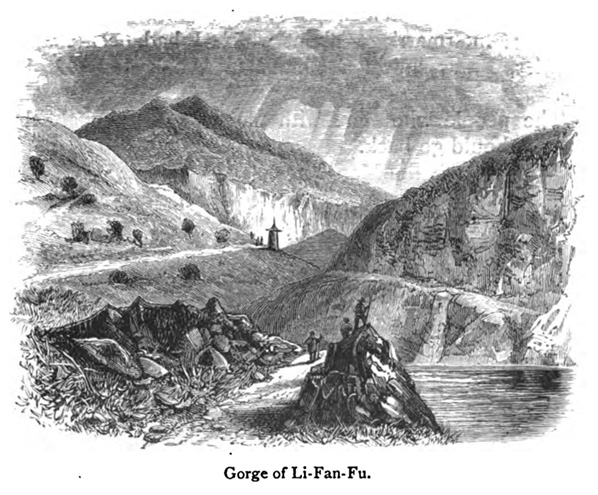

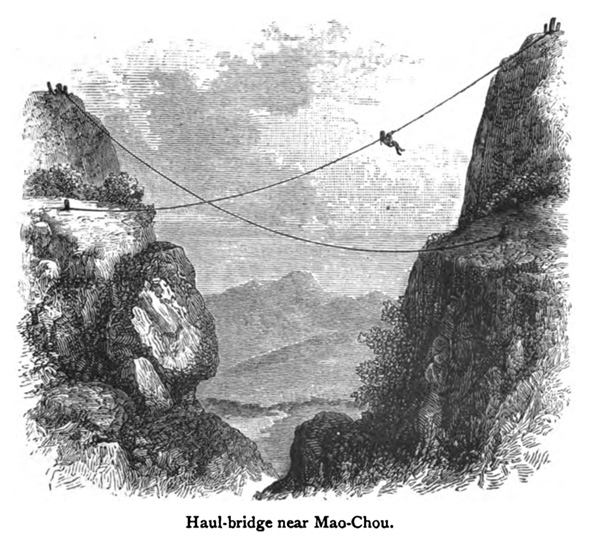

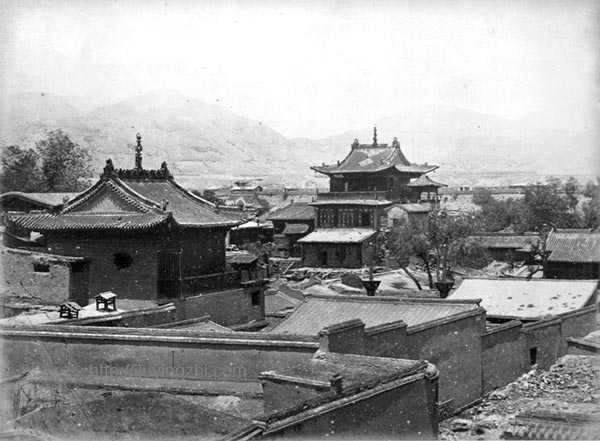

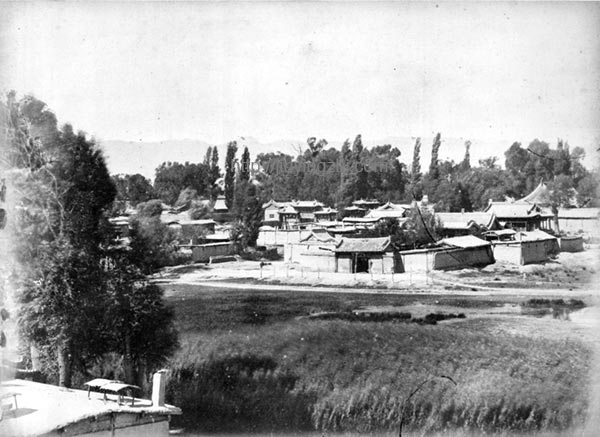

伯德是1831年生,这时已经六十五岁了。她那一身维多利亚时代的裙装遮盖了她身上十足的现代女性特质,在我看来如果让她穿上二十世纪的简洁套装,各种违和感立马消失,我甚至可以脑补出她用类似朱迪·丹奇的神态和语气指挥旅途中的随从和仆役。她在上海雇了一名翻译,是一个英语很好长得也很帅的小伙子,还买了一顶滑竿带上(只是椅子部分)。在这唯一一名随从的陪同下她从上海乘轮船到宜昌,雇了一条状况并不怎么理想的木船,1月30日从宜昌出发进三峡。与前面写过的立德夫人一样,她的船也刚好在春节期间路过夔州府,船工们去过年,她也上岸感受了一下节日的气氛。2月19日船行至万县,从这里开始她改走陆路,她在万县停留了几天,然后从伕行雇了三名轿夫、四个仆役去保宁府(阆中),一路还算轻松愉快,没有太多不便。3月11日左右到达保宁府,又停留一个星期,经苍溪、梓潼、绵阳、绵竹、灌县,4月初到达成都。接下来她选择了一条当时还只有传教士走过的路线考察川西:从灌县出发,沿岷江河谷到汶川,然后往西经理县、米亚罗至接近马尔康的梭磨,因为据说那里是一个女性主事的氏族社会(应该是指康区部分地区的共妻制)。她原本计划在川西走一条环线,经金川至打箭炉,然后走雅安、乐山的传统线路回到长江上,但是这时已经是5月,汛期即将到来,所以在访问完梭磨之后她原路返回成都,雇船迅速东行,在乐山、泸州、重庆稍作停留后,6月初到宜昌,月底回到上海。

伯德从中国带回了约1200张底片,内容覆盖了她到过的所有地方。这位六十一岁才开始学摄影的洋老太带着16磅重的相机、数量充足的底片从一个城市移动到另一个城市,策划了一次不算艰难但也能获得新鲜内容的西部之行,从容不迫地拍摄她想要保留的各种景致——这么看来她应该是这一时期来西部拍照的人里面最接近专业摄影师的一位了,并且她拍照确实也是出于事业上的需要,她是一名作家,想用自己实地拍摄的照片来丰富书的内容。不过促使她拿起照相机、行至偏远乃至荒芜之地的动因始终还是写作,旅行和探险是她写作事业的一部分,这一点与照相机相对普及之后才有的那种“因仰慕名山大川而前去游览拍摄”是不一样的。其实这一路下来我们已经可以看到,这一时期不畏艰险不吝花销跑来西部的外国人,都有明确的目的,或是勘探地形,或是科学考察,做生意当然也算;除此之外还有数量众多的传教士,只不过他们大部分都不玩相机,所以在前面已发布的文章里很少提到他们。伯德的写作计划就是她的目的,所以她才会在甲午战争结束后重返朝鲜,然后一边旅行一边整理她关于朝鲜的那本书。她的西部之行也包含了一个她前一年专门在做的项目:访问各地的教会,尤其是中国内地会在长江各口岸以及四川的组织和机构,她从万县到成都这一段陆上路线的选择就是跟着中国内地会的几个主要站点在走。虽然在她的书里没有提及,但我猜测1895年的成都教案可能是她决定前往四川的原因之一,她想向读者、听众和捐赠者介绍教会在中国各地开展的情况,而四川刚好是清末教案发生最频繁的地区,在她前往成都这一路上,很多传教士的处境都很糟糕,伯德希望能把她的观察带回欧洲,从这个角度来说,她这时的身份已经是一名现代意义上的记者了。

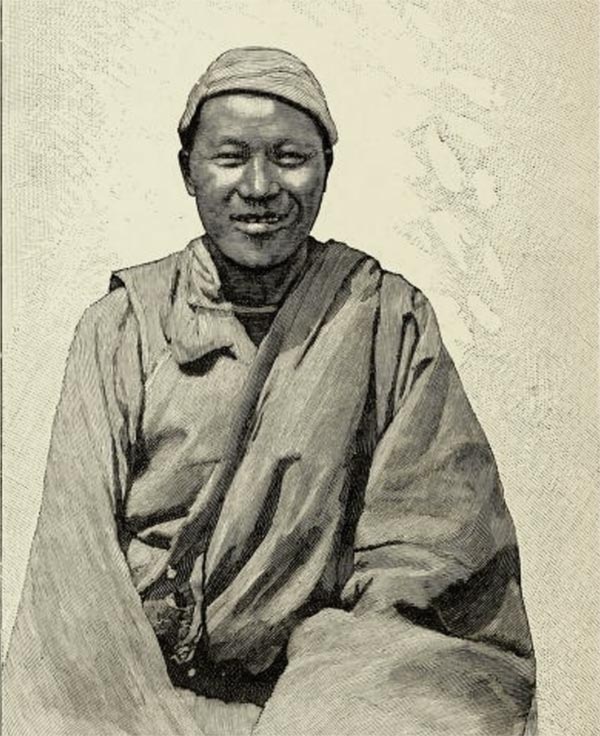

在摄影方面伯德投入了巨大的热情,所以虽然起步晚了点却取得了很不错的成就,从中国回去后,1897年她成为英国皇家摄影学会的会员。她是约翰·汤姆逊的粉丝,比她小六岁的汤姆逊当时是皇家地理学会的摄影指导,在学会的一份刊物《旅行者指南》(Hints to Travellers)上撰写摄影教程类的文章,包括最适合旅行者的器材推荐和技术详解。伯德按照汤姆逊的推荐购买照相设备,学习并很好地掌握了洗印技术,在中国期间如果路过汤姆逊拍过的场景,她也找相似的机位拍一张。她在书中写下的跟拍照有关的小段落比前面提到的作者都要多,而且看起来她拍照的过程普遍都很顺利,围观自然是少不了的,但基本上没有遇到过攻击性的行为。在苍溪县的一个小村子里她想给一户农民家的石磨拍照,对方很配合地让拉磨的牛停在合适的地方,还主动带她去拍另外一个磨;途中给她抬滑杆和行李的挑夫也慢慢地对拍照产生了兴趣,有时候还会指出一些他们觉得适合拍摄的景致。当然拍人像还是稍微困难一点,马尔康县境内的嘉戎藏族女子被她形容为“极其美丽”,她有两次都已经成功地把几个姑娘请到照相机前,但当她低头准备操作相机的时候,姑娘们咯咯笑着跑掉了。

新滩,岸上的小镇

纤夫的居所

夔州府

万县附近的民居

川东北某城镇(仪陇-阆中附近)

保宁府

途中的小旅店

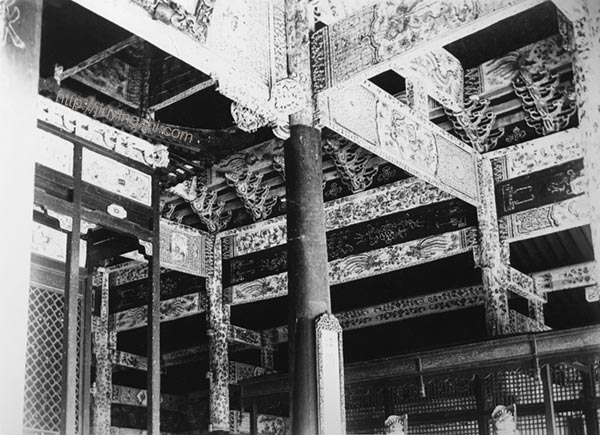

灌县(都江堰),二王庙内景

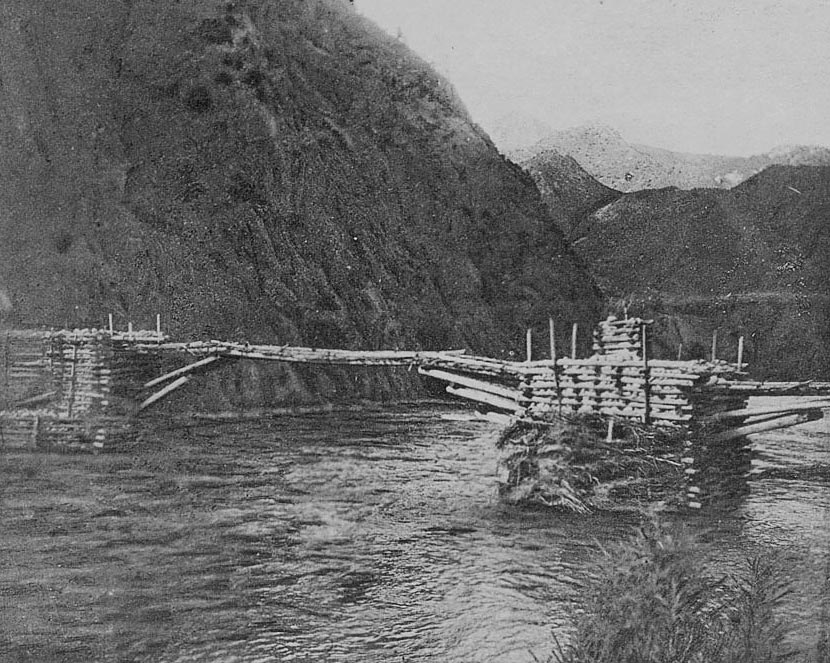

灌县至汶川途中的桥

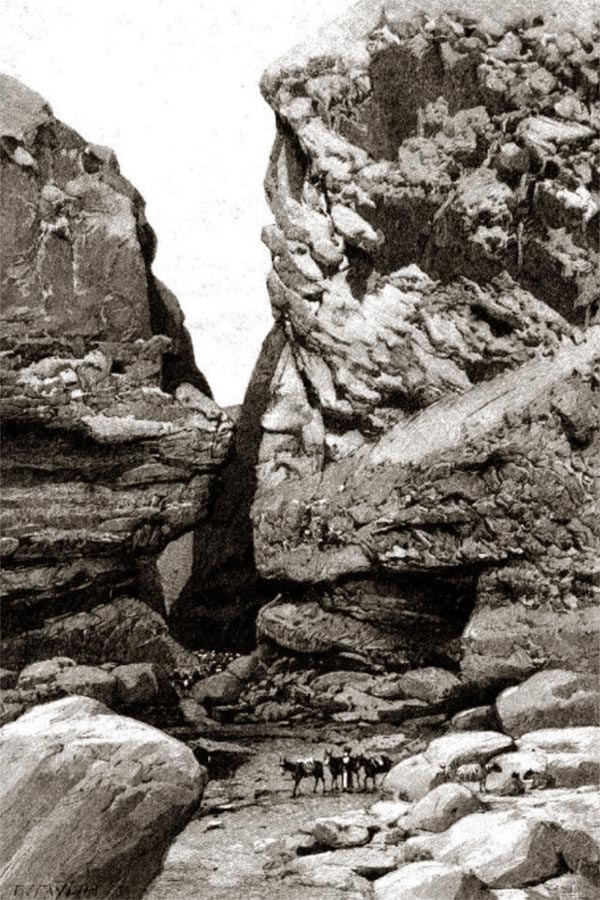

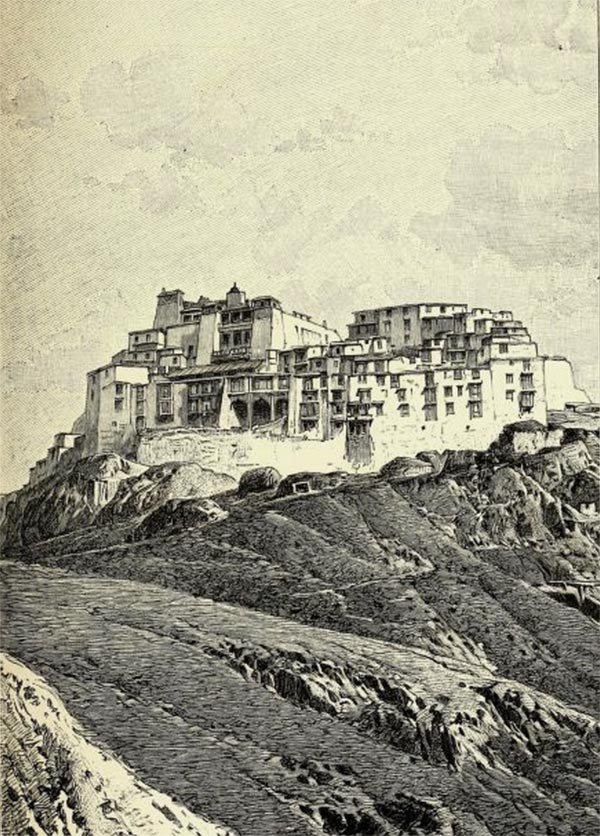

梭磨,土司的堡垒

返回时在岷江上乘坐的“乌棒船”

从万县到梭磨的大致路线