1873年福赛思组织了第二次前往莎车/喀什噶尔的远征,这一次是一个正式的外交使团,全员约三百人。远征队于1873年7月从旁遮普的穆里分两拔出发,路线与上一次略有不同。到列城后,队伍向北进入努布拉河(Nubra River)河谷,从莎瑟峰北面的支流莎瑟河谷(Saser River)穿行到什约克河谷(Shyok River),往北翻越喀喇昆仑山口,沿阿克塔河(Ak Tagh)、喀拉喀什河至赛图拉,后面的路线就与第一次远征一样了。他们于11月7日到达莎车,次年5月启程返回。

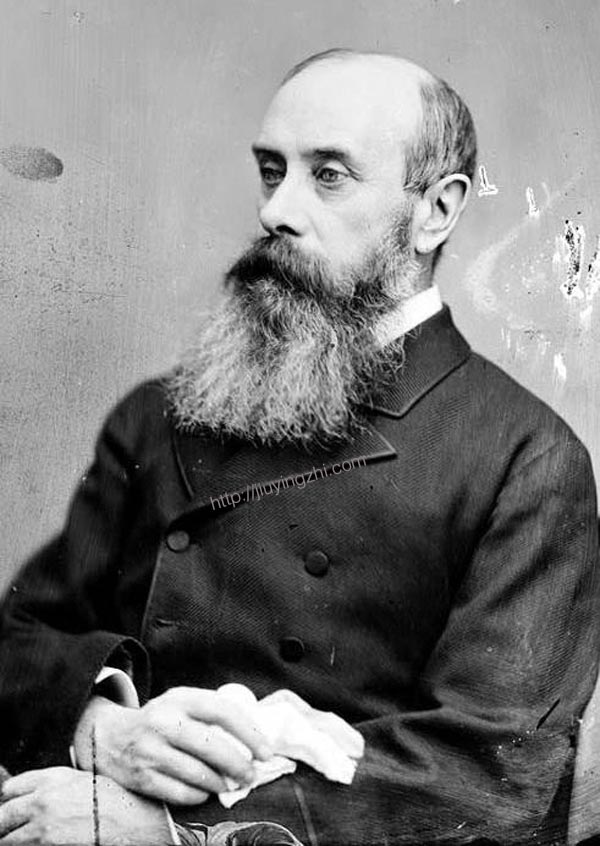

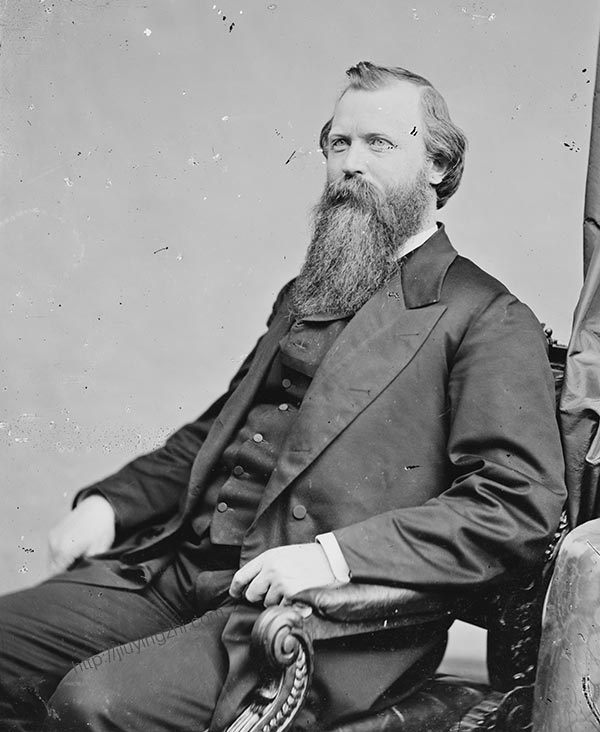

上一次负责拍照的亨德森没有参与这一次的行动,博物学方面的任务由已在印度工作多年的摩拉维亚(今属捷克)古生物学家费迪南德·斯托利卡博士(Dr. Ferdinand Stolička)负责,他带了一组人沿途采集制作动物标本。使团原本打算雇一个专门的摄影师来拍照,但是没找到合适的人选,于是就派使团中的两名成员特罗特上尉(Capt. Henry Trotter)和爱德华·查普曼上尉(Capt. Edward Francis Chapman)去西姆拉的伯恩和谢泼德照相馆(Messrs. Bourne and Shepherd)学习摄影技术。在使团出发前的五月和六月,特罗特和查普曼师从谢泼德很好地掌握了摄影技术,并听从伯恩和谢泼德的建议从英国本土购买了照相设备,包括两台使用7¼×4½英寸底片的照相机、药品以及约400张玻璃底片。有了上一次在高海拔地区拍摄照片的各种失败经验,这一次他们做了更精心的准备,包括使用较小的箱子来分装设备,购置了两种不同的火棉胶,选用纯度更高、性质更稳定的硝酸银结晶等等。此外为了确保得到高品质的照片他们决定不在途中洗印,最后得到的110张底片直到次年八月返回后才交给伯恩和谢泼德照相馆洗印出来。

行程中的照片主要由查普曼拍摄。特罗特负责地形勘测和整体行程安排,与一小队人先走了;被指派为使团秘书的查普曼和大部队一起晚四天启程,又在斯利那加停留了几天,两队人马一直到列城才汇合。从现存的底片来看他们可能刻意避免在高海拔地区拍照,或是进行了尝试最后也还是不太成功,所以除了一张拍摄于莎瑟峰附近营地的照片标注海拔高度4900多米(16300英尺),其他照片从拍摄地点来看都在海拔4000米以下。相比上一次的旅行报告里占大多数的自然风光,接受了一点专业训练又有任务在身的查普曼和特罗特显然更偏向于抓取人文主题。

英国人将这次远征视为一次“成功的外交行动”,福赛思代表英国政府送给阿古柏几千支英属印度兵工厂制造的旧式滑膛枪,次年2月双方签署了一份通商条约。查普曼和特罗特也获准进入城市拍照,甚至可以近距离拍摄军队和卫兵。查普曼的职责之一是沿途收集贸易和手工业情报,于是在叶城、莎车、喀什噶尔以及附近几个主要市集,他拍摄了街头小贩、铜匠、手工纺织业、烟草店、锡克族商人这样的商业活动,也拍摄了准备中的宴会、当地居民、柯尔克孜族人的帐篷、路过的托钵僧、抽鸦片的人、乐手、小孩子和他们的玩具等各种日常生活场景。此外使团驻留期间开设了一间小型医院,有几张照片记录了当地人包括妇女来医院就诊的情形。

从1873年12月开始,特罗特和斯托利卡博士带领一个小队继续向周边探索,他们往西北方向行进到今位于吉尔吉斯斯坦境内的恰特尔克尔湖(Chatyr kul),再转向东北到达乌什县;另一名军官毕道夫上尉(Capt. Biddulph)带领一个小队去了今巴楚县。查普曼大致上跟福赛思一起在喀什噶尔附近活动。1874年3月使团开始准备返回印度,但是直到5月初才正式启程。返回时走的路线与之前又不一样,从叶城开始他们选择了西南线,也就是跟现在219国道几乎一致的路线,到达叶尔羌河后沿河走到阿克塔,就回到了他们去时的路线,然后还是经喀喇昆仑山口返回。

回到英国后,使团中的几名主要成员合作书写了此次行动的详细报告A Mission to Yankund in 1873,于1875年出版,并且当年就出了两个版本,其中一版收录照片45张,都是查普曼的作品,另一版收录照片102张,查普曼和特罗特的作品都有,已经十分接近底片的数量。

叶城的一群当地人

莎车,使团驻地外面院子里的小贩

莎车卖筛子和油的小贩

莎车的烟草摊

街头音乐家,莎车

鞋匠,卖烤馕的人,弹棉花的人

占卜师

铁匠

莎车的一队士兵

位于阿图什的苏图克·博格拉汗墓

阿图什峡谷附近的一个堡垒,今阿图什市吐古买提乡境内

1873年从列城到莎车的大致路线