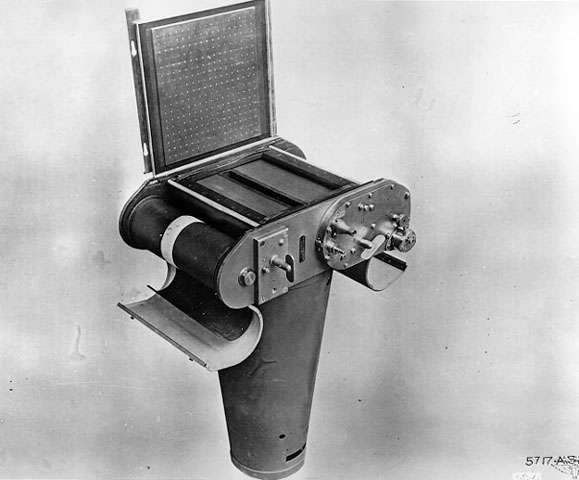

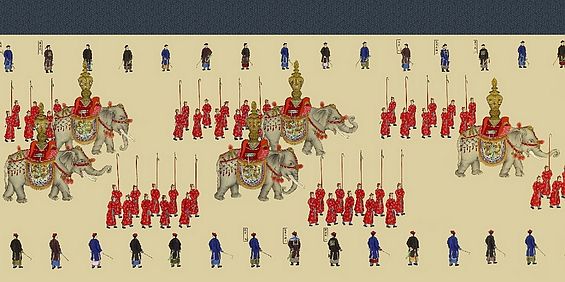

1783年9月,法国人查尔斯·拉塞尔教授(Professor Charles de Rozier)和他的哥哥派拉特(Pilatre)乘坐一只氢气球飞行了4公里,成为人类首次气球载人飞行。摄影术发明后,人们又把照相机带到了空中,以上帝的视角俯拍大地。世界上公认的第一张航拍照片是法国作家、艺术家纳达尔(Nadar,真名菲利斯·托纳通 Gaspard-Félix Tournachon, 1820-1910)于1858年拍摄的巴黎街道。很快,摄影术这一写实的技术就被应用到军事上,航拍照片被用来绘制地图和侦察,如1862年美国独立战争期间,联军就利用热气球侦察敌军动向。在民用方面航拍摄影也有广阔的应用空间,如测绘、灾害救援、环境监测等,此外不同时期同一地区的航拍照片可以作为研究景观变迁的最直观资料,甚至还有艺术家利用航拍摄影来进行艺术创作。航拍摄影发展的初期,摄影师主要在地面速度相对较低的热气球上拍摄,因此对相机的要求不高。但是随着航空技术的发展,飞机成为更合适的航拍平台,这要求航拍相机需要有更迅速的快门机构、曝光时间更短的底片和变形最小的镜头。推动航拍摄影技术发展的主要动力即来自战争。第一次世界大战期间,航拍在军事的应用上达到第一个高峰,航拍技术也因此得到迅猛发展,德、美等国都推出专门用于航拍摄影的军用相机,其中最著名的当属柯达公司的K-1航拍相机,这款相机结构紧凑,性能稳定,使用内置底片仓和6英寸底片。

Kodak K-1航拍相机

一战之后飞行技术进一步发展,飞行器的速度也大幅提高。原有的航拍相机不再能满足使用要求,终于在1920年代一款航拍相机的发明确定了美军航拍照相机的标准,这得益于天才人物,发明家谢尔曼·费尓柴尔德(Sherman Fairchild, 1896-1971)。谢尔曼出生于美国纽约的奥尼昂塔,是家中的独子。他先后在哈佛大学、亚利桑那大学和哥伦比亚大学学习,但是没有取得任何学位。其父是IBM公司的联合创始人和第一主席,他在其父去世后继承了IBM的股票,并在离世前一直是IBM股票的最大持有人。在大学期间他就已经开始从事自己的发明事业,其中在哈佛时他发明了快门和闪光灯的同步系统,这为他以后发明航拍照相机奠定了基础。1917年美国军方为新的航拍相机进行招标,他将快门帘幕设计在镜头中,用以减小快门速度对影像变形的影响。美国军方给了他7000美元的预算,但最后研制成本高达4万美元,美军只留下两套相机作为训练用,他慷慨的父亲帮他买了单。1920年,谢尔曼创办了费斯柴尔德航空相机公司,并继续完善他的设计。后来美国军方订购了他设计的K3航拍相机,并将其作为军用航拍相机的标准。到了第二次世界大战,谢尔曼设计的航拍相机更加先进,针对不同的任务有不同的型号,如K17、K18、K19B、K20、K22、F56等。

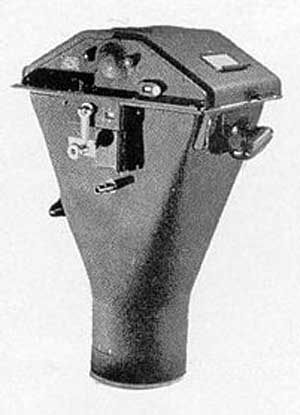

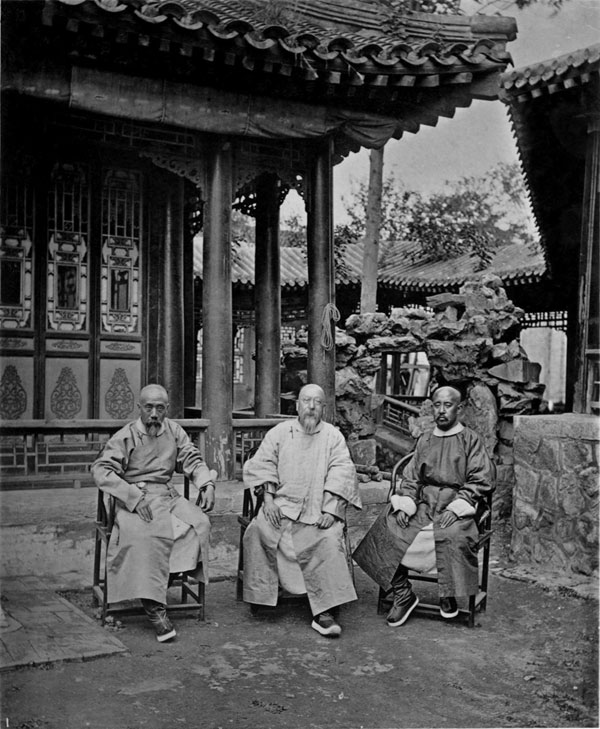

K17主要用作制图和侦察,底片为9×9英寸,可安装6英寸(f/6.3)、12英寸(f/5)和24英寸(f/6)光学镜头,使用A-5或A-5A底片盒可拍摄大约250张照片。

K17

K18用于高空侦察,使用9×18英寸底片,安装24英寸光学镜头(f/6),使用A-7底片盒可拍摄约45张照片,使用A-8底片盒可拍摄约245张照片。

K18

K19B用于夜间照相,安装12英寸(f/5)镜头,底片尺寸9×9英寸,使用A-5或A-5A底片盒可拍摄大约250张照片。

K19B

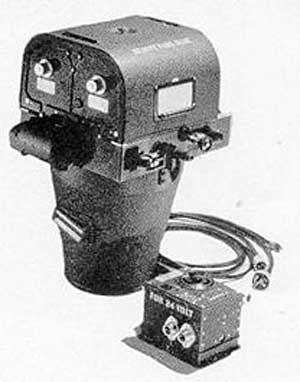

K20用于低空侦察,使用4×5英寸底片,配备6英寸镜头,使用20英尺的底片盒可拍摄约50张照片。

K20

K22用于高空侦察,可安装6英寸、12英寸、24英寸的镜头,甚至可安装40英寸的镜头,底片尺寸9×9英寸,使用A-5或A-5A底片盒可拍摄大约250张照片。

K22

F56主要使用24和40英寸长焦镜头,底片尺寸7×7英寸,使用A-1A底片盒可拍摄大约200张照片。

F56

其中K17、K19B、K22使用伊斯特曼航拍安全胶卷,型号A-5和A-5A,胶片长度200英尺;K18使用的胶片型号是A-7(75英尺)或A-8(390英尺);F56使用A-1A型号胶片(120英尺);K20则可通用普通的4×5英寸胶片。这些军用的航空相机都非常重,如K17在安装了A-5胶片后重30磅,加上12英寸镜头则达到55磅,加24英寸镜头则要75磅,因此这些相机在飞行平台上都需要安装在特殊的支架上。

在这系列相机中,K20是盟军中使用最多的型号,1941-1945年间由纽约的福尔摩·格莱弗莱克斯公司(Folmer Graflex Corp)生产了15000台,除美军外,英国空军也曾装备。K20相机快门寿命1000-16199次,快门时间有1/125, 1/250, 1/500三档,配备6 3/8″ f/4.5可调光圈镜头,胶片分20英尺和200英尺两个型号。

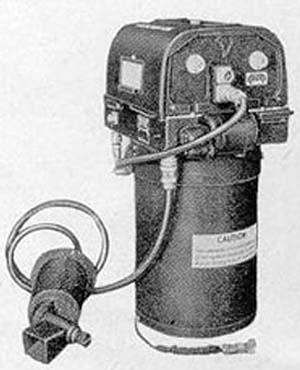

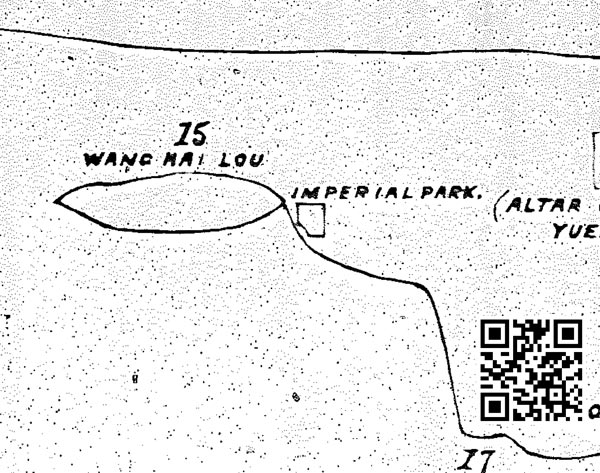

几种美军航拍相机及附件的合影