天津的海光寺在中国近代史上是一个必须会提到的地名,一方面这里是1858年中英《天津条约》的签署地,也是中国近代兵工厂的发端之一(海光寺机器局,又称西局子的所在)。关于海光寺最早的照片,我见过的最早的也是在1868年以后,即西局子已经建立以后。而最近看到的一张照片似乎可以把这个“最早的”时间往前拨动一点儿。

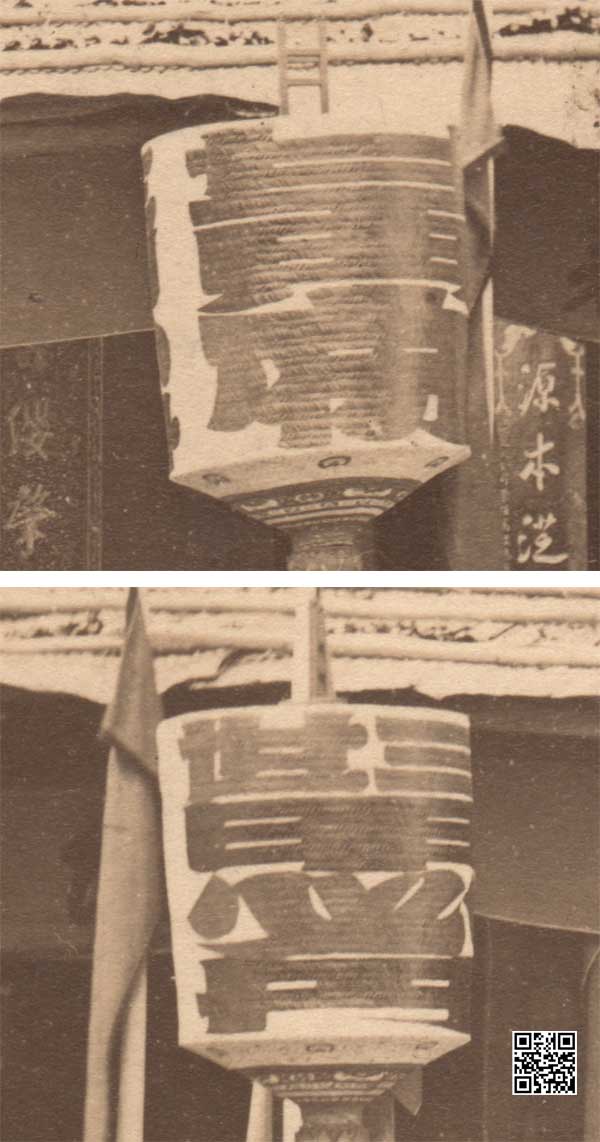

先说这张照片是不是海光寺。从周边环境、大殿形制来看,参考其他的一些海光寺早期照片,很像。其他的海光寺照片在进山门后左右两侧还有钟楼和鼓楼,这张照片里没有,我查了很多资料都没有提到该寺的具体的扩建内容和日期,但不排除是后来添建的,主要是山门、天王殿、正殿和后殿的形制太接近(一样)了,后期的添建完全合理。此外照片卡纸上有当时写的注释“天津 Treaty Temple, Tientsin”,这个字迹和格式我还见过别照片,应该是当时写的无疑,在《天津条约》签署之后英国人也的确是称海光寺为Treaty Temple(条约寺)。再说年代,照片中没有1878年德皇送的大钟,也看不到1868年始建的西局子,反倒是是寺前的空地上摆着四驾炮车共六门炮,这个时间点必然更接近1858年签约之时,因此比较粗略的时间段可以划分到1858-1868年。这张蛋白照片尺寸9.3×16.4cm,是一个很特殊的尺寸,据我所知只有一个人用这样尺寸的底片,且他的照片(目前发现的)也大多是这样字迹和格式的说明,即德贞。他1863年来京,因此我推断照片的拍摄时间是1863-1868年,应该是目前发现的最早的海光寺照片了。

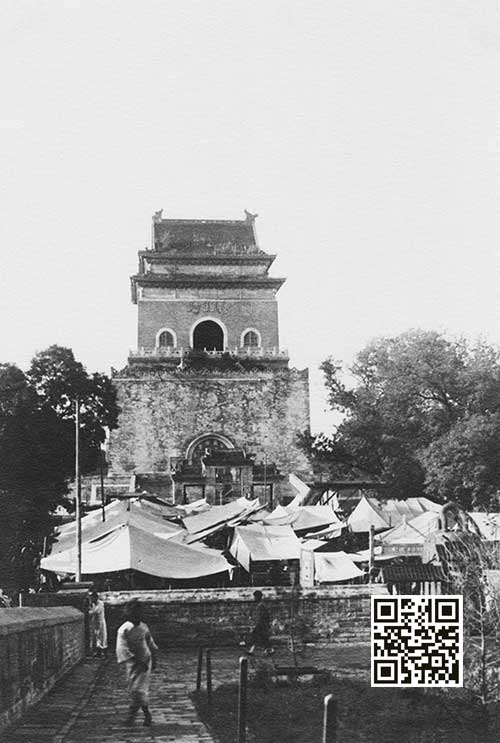

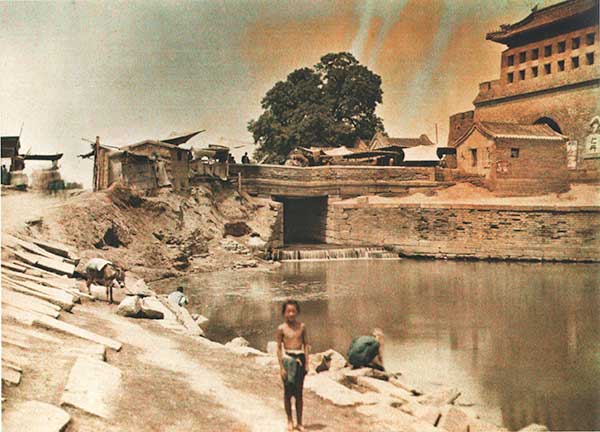

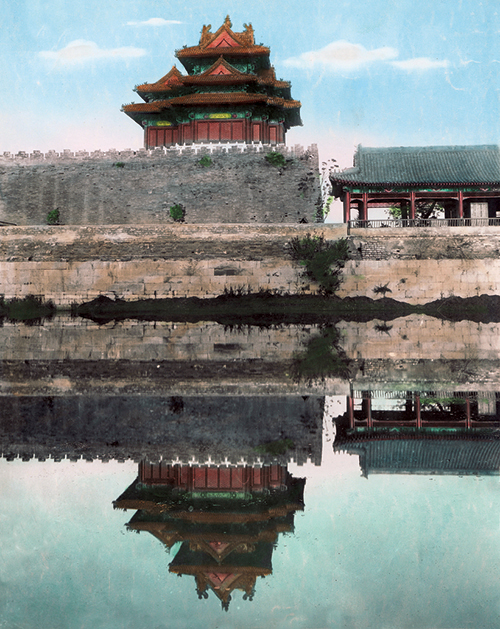

1890年代的海光寺和西局子

1900年代的海光寺和西局子

新发现的疑似目前最早的海光寺照片

局部,可见山门、天王殿和正殿的形制与可确认的海光寺照片中的一致

局部,可见海光寺前停放的炮车