前几天四慎兄和我分享了一条民国旧报章上的短文,如下:

大伤国体

昨天晌午,有个外国人,带着照像镜,在前门东瓮洞外,招了一群叫花子,排成队伍,拍了一个像。外国人留心风俗,随便照像,还没甚么大关系,给叫花子拍像,将来摆在博物院里,当作玩物一般,与中国实在不好看,无怪人家说,叫花子比菲洲华工不如。小心用这个照像堵我们嘴。

——《京话日报》,630期,3版

起初我觉得很好笑,后来仔细想想又觉得可悲。叫花子不是人,就不能享有被拍照的权利?不给别人看叫花子的照片不等于没有叫花子,好比说没发生什么事不等于这事没发生。满清推翻多少年了,民主共和也都好多年了,现在还有国人喜欢这样自欺欺人。当然,这可能是中国哲学的世界观早都渗透到我们骨头里了,成了血液和神经的一部份。可是,问题和困难谁都会遇到,无论中国人还是外国人,不正面问题就不可能解决问题,不解决问题就永远存在问题,永远存在问题就等于越来越多问题。中华文明存在几千年了,能在诸古文明中一直延续下来,就是靠变,靠适应。适应环境的变化才能更好的生存。

今天有条新闻,说小马哥脸书的粉丝突破八万(我刚看了下已经突破十万),不管是不是做秀,能不能给湾湾人民带来好处,至少是一种改变,或者说是适应,合理运用可以成为一种有效的沟通方式,这就是适应,而这个当今世界上最火的网站,在这里是“不存在”的,真可悲!

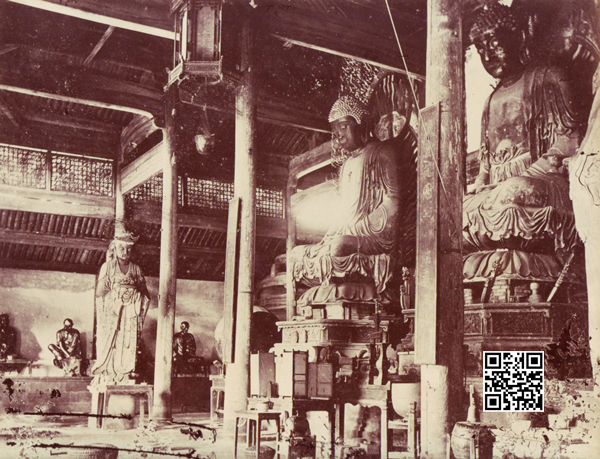

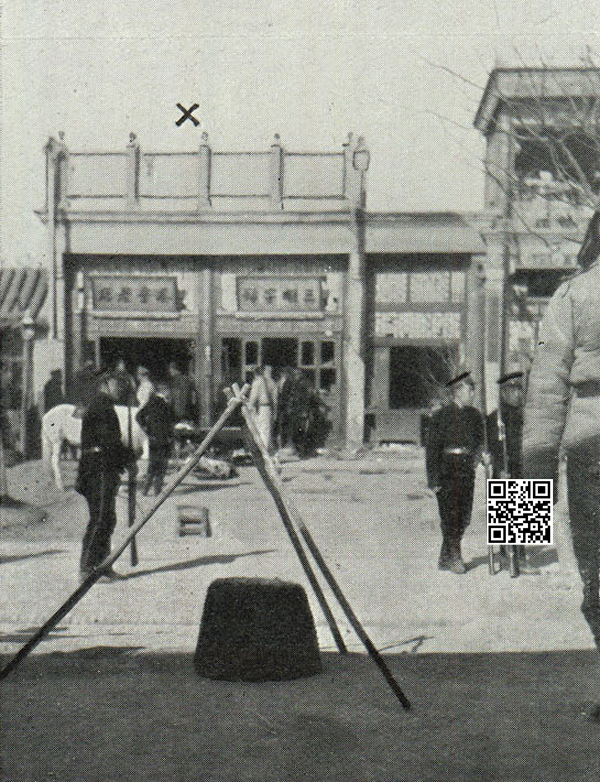

1920年代一位外国摄影师在给中国的下层百姓拍照