当我们荡舟在北海公园的时候,琼华岛上的永安寺白塔与岸上的柳树、水中的荷花互相映衬;当我们站在景山巅的万春亭前举目西望的时候,胡同、民房和绿树簇拥着敦实的妙应寺白塔;当我们驱车沿西二环往南经西便门转西的时候,远远就可瞥见在一众居民楼中露出尖尖一角的天宁寺塔。在奔波与忙碌中与这些惹眼的历史建筑四目相对时,浓浓的历史感扑面而来,相信每个人都会深切感受到脚下这座城市厚重的文化。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

虽然北京不是南朝,但历史上北京的寺庙也不在少数,据乾隆年间绘制的北京城地图中的标注,内外城共有寺庙1207处,几乎每条主要街道或胡同都有一两所寺庙。旧时北京,与城门城墙一起,寺院中高耸的佛塔丰满了古城的天际线。佛塔是随佛教一同传入中国的,原称“窣堵坡”,呈馒头状,上有刹,为纪念释迦摩尼而建。而塔传入我国后则与中国的建筑形式相结合,不仅有覆钵式、金刚宝座式这种保留西域样式的塔,还有阁楼式、密檐式等极具中国特色的塔样式。如今这些古塔大都已经褪去宗教的意义,转变为北京城历史文化的见证。已经被摩天大楼抬高的天际线,抹去了曾经高塔的余晖,像一位位高士,隐匿在钢筋水泥的丛林之中。探寻那些已经鲜为人知的古塔,成为迷恋北京历史的新都市丛林探险者的目标。

据统计,北京市辖区内留存的古塔仍有近300座,但我想在此文中圈定三环为界,因为西山、房山、昌平等地的众多古塔,鲜有大的变化;其次,还要排除那些非常显而易见的古塔,如文前所提永安寺白塔、妙应寺白塔和天宁寺塔等,这些古塔已经很难用“隐匿”一词来形容了。

德胜门外校场迤北,旧有东、西两座黄寺,仅一街之隔。东黄寺建于清顺治八年,西黄寺建于清雍正元年,都是黄教寺院,是清政府维护民族团结和国家统一的见证。北京旧时谚语有云“东黄寺的殿,西黄寺的塔”。这“西黄寺的塔”即指西黄寺西侧塔院内的清净化城塔,建于清乾隆十五年,因来京为皇帝祝寿的六世班禅染病身亡,而为他修建的衣冠冢。塔呈金刚宝座塔式,均由汉白玉建造,中间是宝瓶式主塔,四角还各立有一座经幢,上刻佛像和经咒。塔下是三层基座,上面遍刻浮雕,最上一层基座的束腰上刻着描写佛陀一生的八相图,精美异常。因为塔并不临街,且其高度也远低于周围的楼房,因此在周围的街上很难注意到。如今东、西黄寺均不存,仅余塔院和塔,以及一个“黄寺大街”的地名。

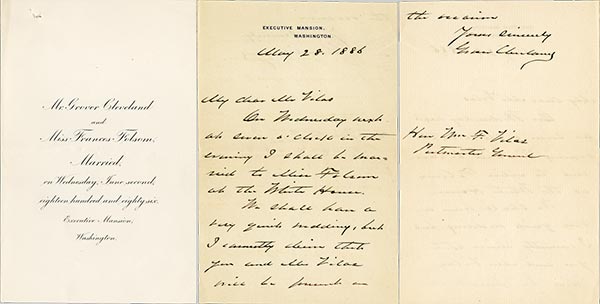

西黄寺的清净化城塔,1876年

乘地铁4号线在国家图书馆下,从C口出来往南走,沿着河边的小路往东,不多远就能看到北京石刻艺术博物馆的牌子,博物馆就是曾经真觉寺的所在,这里隐匿着另一座金刚宝座塔。明永乐年间,尼泊尔高僧班迪达来到北京向永乐皇帝进献了五尊金佛和金刚宝座塔的模型,于是永乐皇帝许他按照这个模型在真觉寺内修建了一座金刚宝座塔,明成化九年落成。塔身上遍饰佛教题材的雕刻,是中国古代建筑吸收外来建筑文化的杰作,也是北京为数稀少的明代建筑之一。

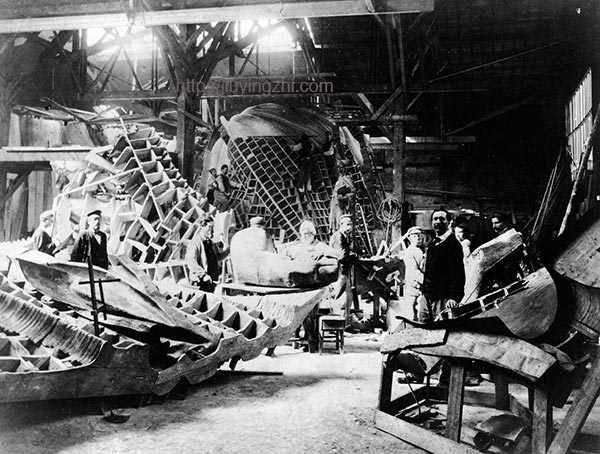

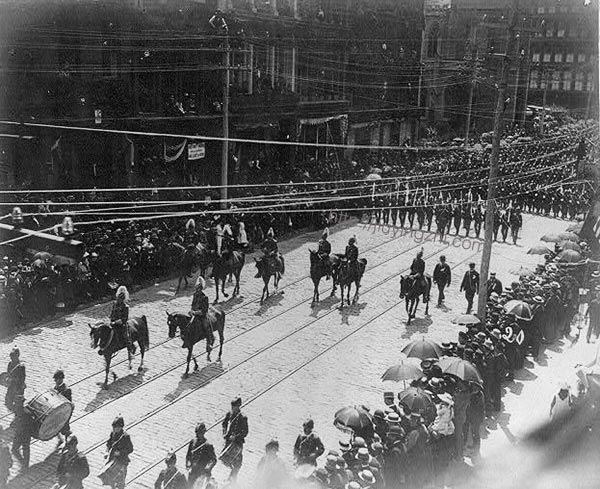

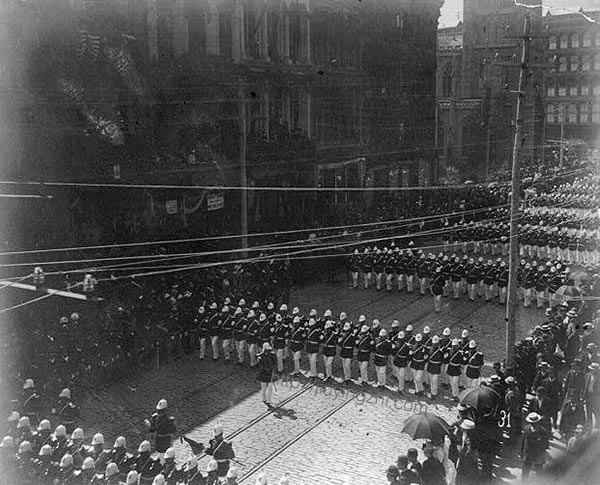

真觉寺金刚宝座塔,1901年

西三环往南过了紫竹桥不远,东侧辅路边上有座灰砖外墙的朴素建筑,那是中国画研究院,如果能有幸进入,七拐八拐穿过回廊和院子,在研究院的东北角有座覆钵式塔,因其主体像一个倒扣的钵盂而得名,这就是白塔庵塔。据推断该塔可能建于明代。塔基为方形砖台,上砌石质须弥座,座上叠砌六层青石雕刻仰莲,塔身为青砖所砌,四面嵌眼光门,内刻座佛,相轮座为双层须弥座,叠砌十三重石质相轮,塔刹安放着两吨重铜制华盖和宝瓶。尽管这座古朴的白塔有25米高,但隐匿在深院之中,又有绿树掩映,从车水马龙的西三环经过很难注意到。

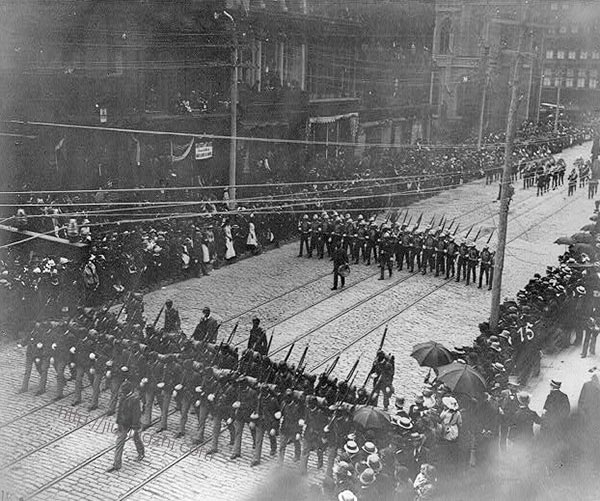

白塔庵白塔,眼光门前还站着一个外国人,1917年

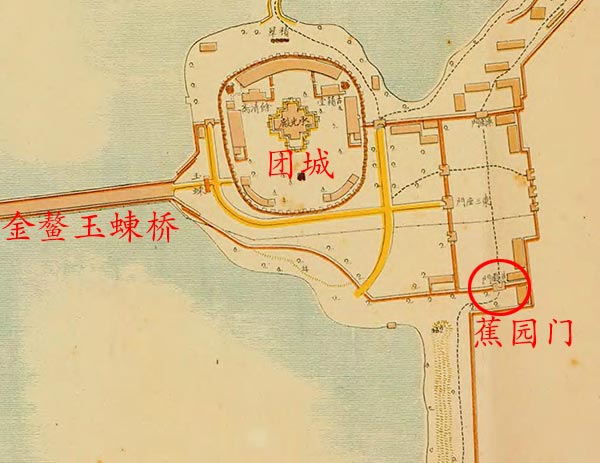

元杂剧《张生煮海》中梅香自述“我家住砖塔儿胡同”。“砖塔儿胡同”即现在西四南大街西侧的砖塔胡同,胡同得名于一座砖塔——万松老人塔。万松老人是对金元间高僧行秀的敬称,成吉思汗的股肱之臣耶律楚材曾拜教于他三年。行秀去世后,耶律楚材建此砖塔以纪念,砖塔胡同也是文献中提到的最早的胡同名之一,是北京城布局变迁的见证。现在的九层砖塔砌于清乾隆年间,内中包裹着元代的七层密檐塔。如今,塔院开放为一家售卖北京文史图书的书店,尽管如此,从热闹非凡的西四南大街经过还是不容易注意到这座古塔呢。

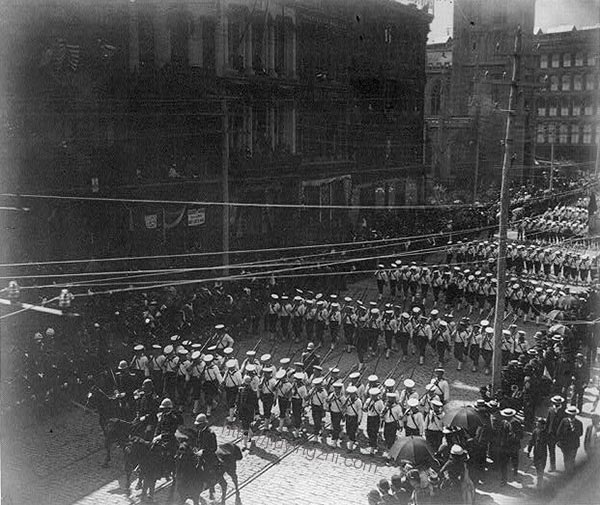

万松老人塔,塔院前开了一家肉铺,1928年

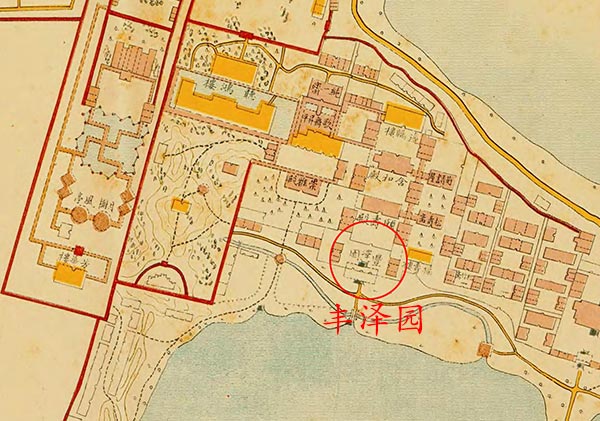

以上几座都是在室外的塔,还有一些隐匿在室内的古塔。在北海公园北岸,进入“西天梵境”的琉璃门,穿过天王殿就能看到最后一进“黑漆漆”的重檐庑殿顶大殿,大慈真如宝殿。西天梵境明代时为经厂,名大西天,清乾隆二十四年扩建后改为现名。大慈真如宝殿的木结构全部采用金丝楠木构造,未施一分髹漆,保持原木的颜色与纹理,因此看起来黑漆漆的。殿内佛像前原有两座平面八角七层铜塔,塔身遍镶佛像712尊,铸于明万历年间,后毁,2008年重建。

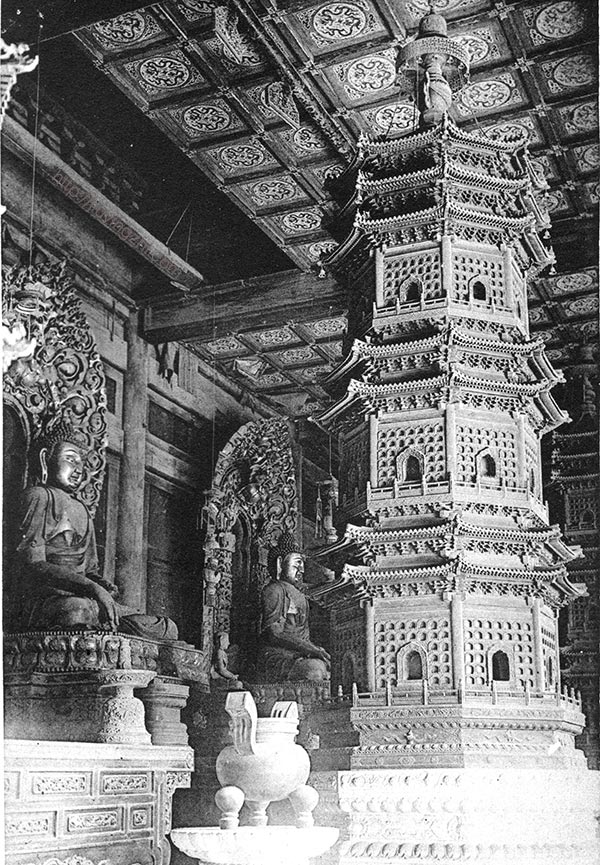

大慈真如宝殿内的两座明代铜塔,现已重建,1901年

上面说的这些塔,如果想见到并不难,难的是那些隐匿在宫殿中,且未对公众开放的古塔,比如故宫中就有几座。在故宫中未开放的宁寿宫花园内东北角,有一座清乾隆三十七年建的佛楼名梵华楼,面阔七间,高两层。楼内一层中间供奉释迦摩尼立像,两侧六个房间陈列着六座乾隆三十九年造的掐丝珐琅大佛塔,工艺精美,造型各异。幸有庚子年间外国摄影师拍摄的照片,否则外人真难得一见。

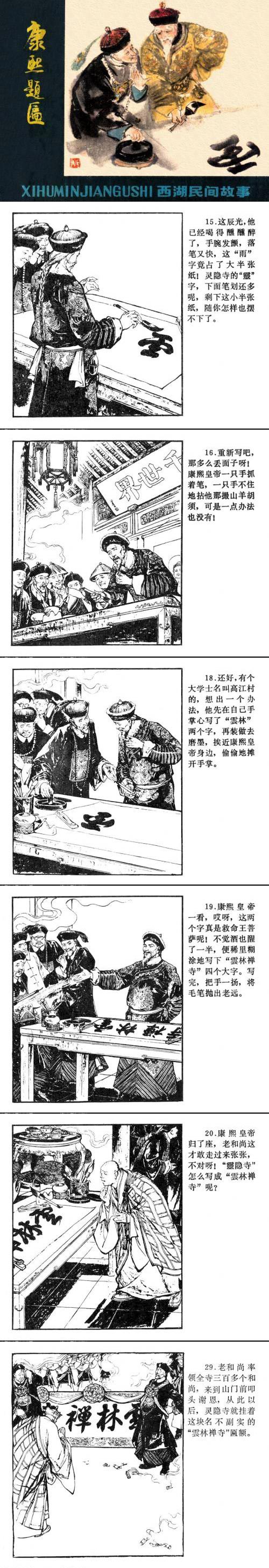

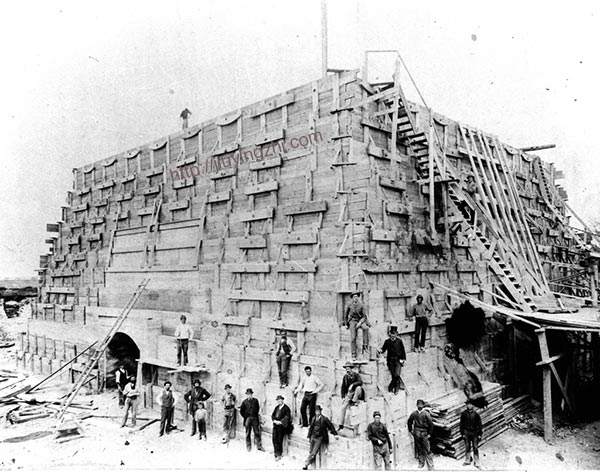

故宫内梵华楼一层的其中两座掐丝珐琅大佛塔,1900年

北京是六朝古都,数百年的人类活动在这块土地上沉淀下丰富的文化遗产。时代在变,世界在变,在北京现代化与国际化的进程中,很多文化遗产就像上面提到的那些古塔,渐渐淡出人们的视野,像隐士一般藏身城市之中,只要有心探寻,就能发现历史的吉光片羽,感受北京厚重的文化。