上个月去了一趟福州,非常非常遗憾的是只呆了一天。其实我非常想在福州多停留些日子,特别是想重走同兴照相馆拍福州及周边的路线,验证些我的想法。有些研究,除了查资料、分析外,到现场走走最有帮助了,可非常遗憾的是我只有一天时间,而且除了酒店就是工作的地方,哪里都没去成,只在酒店楼上拍了一张屏山镇海楼的照片。

屏山位于福州旧城北,明洪武四年(1371)在修建福州府城的同时,仿城门样式在屏山上修筑了“样楼”,后更名为镇海楼。楼前有七口石缸,按照北斗七星排列,称“七星缸”,寓意“北斗之水厌火祥”,保佑全城平安。可惜这座镇海楼的命运颇多舛,历史上屡建屡毁:明崇祯是十四年(1586)“大风起,复坏”;“康熙初重建,复毁”;乾隆五十七年(1792)“雷火焚毁”,三年后重建;咸丰十年(1860)“复被雷火焚震无遗”,数月后重建;1933年失火被焚,1946年重建;最悲惨的是1970年韩先楚主政福州,认为屏山上的镇海楼会成为敌人空袭的地理标志,下令拆毁,其实屏山目标更大,为什么不也夷平呢?现在的镇海楼是2006年重建,2008年竣工的。

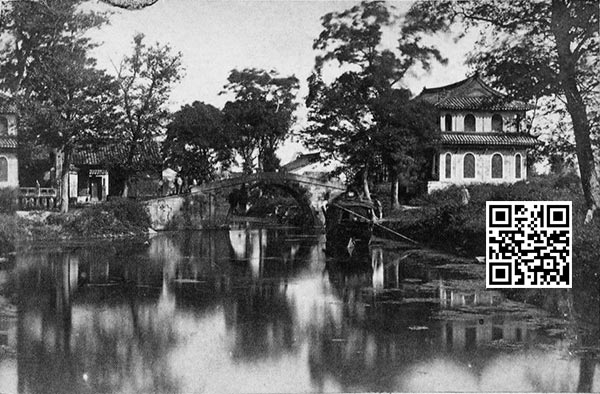

镇海楼的照片不算少,我只挑两张角度接近的放在下面。目前已知最早的镇海楼影像是1860年代末至1870年代初同兴照相馆拍摄的版本(暂且称为A),类似角度在1927年由日本摄影师岛崎役治拍过(暂且称为B)。两照对比,看得出七星缸没有大变化,跨山而建的城墙没有大变化,镇海楼的建筑样式也没有大变化,A中的镇海楼上下两层高度比较接近,看着很稳重,B中的二楼高度小于一楼,略显张扬,而且将上楼的楼梯移到了一层侧面外,两层均加装石栏杆,二层歇山顶的正脊也没有那么闽南了。据说历史上历次重建,除咸丰十年的重建减小宽度外,均遵照原尺寸,但看这两张照片似乎并不是那样。

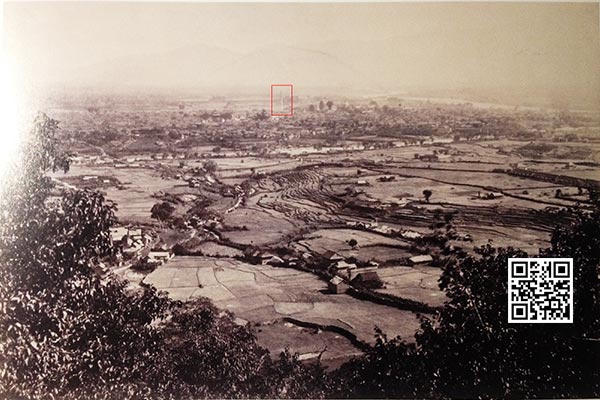

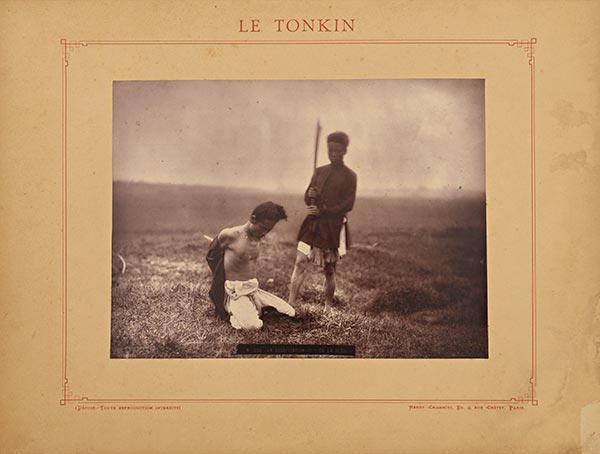

1860年代末1870年代初福州同兴照相馆拍摄的屏山镇海楼

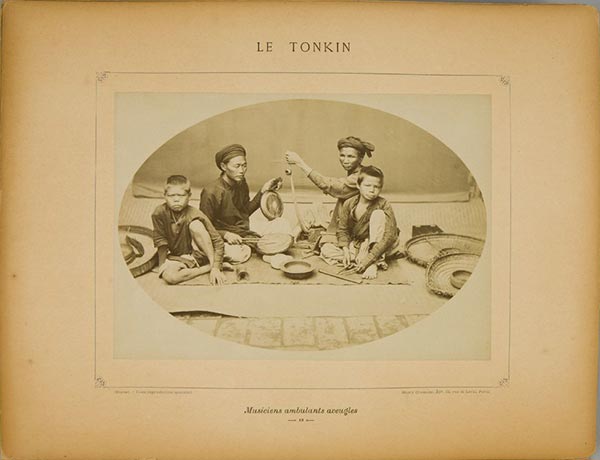

1927年日本摄影师岛崎役治拍摄的屏山镇海楼,与上一张角度接近

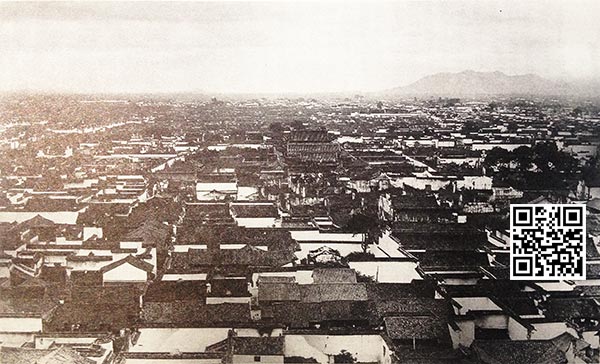

2015年4月我在酒店拍摄的屏山镇海楼