今天是4月5日,四五运动已经35周年。这个事件的背景,网上很多也很详细。我对政治运动没兴趣,但是我关注四五,是因为用照相机记录四五中的人,改变了中国摄影史。他们中多数人后来都成为四月影会的主力,而四月影会的出现把中国的摄影又重新带回到人性的身边,人们看到的照片不再是为“宣教”而拍摄的,是生活的反映,是善恶美丑的反映,重新体现了摄影术诞生的目的和价值。在用照相机记录四五运动的时候,这些摄影师的处境还是很危险的,虽然现在听他们讲当时是如何保存(藏匿)底片的故事很好玩儿,但细想想还是很辛酸。这里面不少前辈(我称他们为前辈可能还不够格)我都打过交道,很佩服他们勇敢的品质和超前的意识。在四五运动平反后,当时的摄影者们组织起来编辑发行了画册《人民的悼念》,是对这一事件最全面的记录,1979年1月第1版,有平装和精装之分,平装的很好买到,也不贵,以下贴出的照片均扫描自这本书,以示纪念。

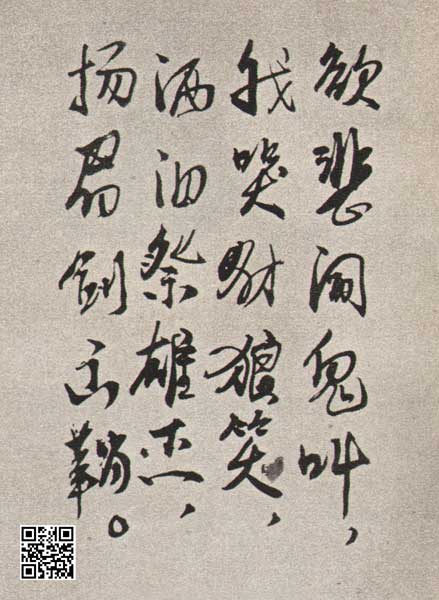

广场上出现很多纪念总理、反对四人帮的诗,大家争相传抄,这是抄诗的老大妈

广场上出现很多纪念总理、反对四人帮的诗,大家争相传抄,这是抄诗的老大妈

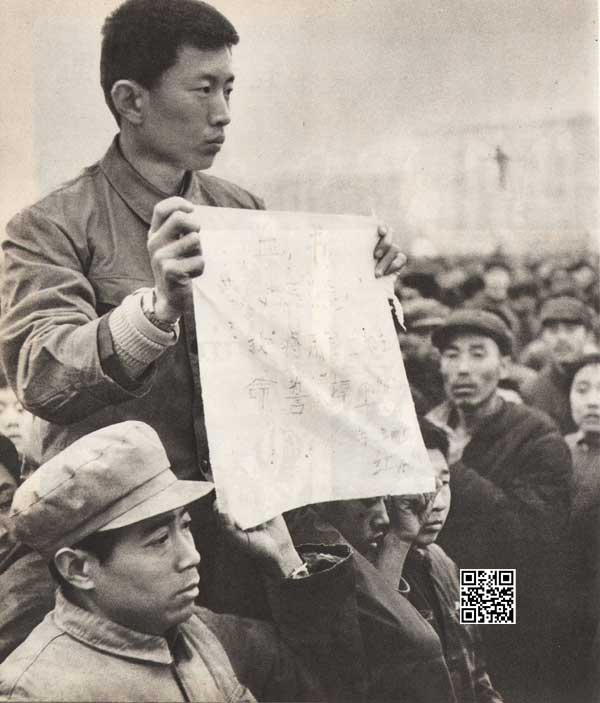

四五运动有代表性的事件和照片,一个青年在展示自己的血书,吴鹏摄,有裁减

四五运动有代表性的事件和照片,一个青年在展示自己的血书,吴鹏摄,有裁减

另一个重要的事件和照片,李铁华在演讲,声讨“四人帮”,我和他还聊过这件事情,罗小韵摄

另一个重要的事件和照片,李铁华在演讲,声讨“四人帮”,我和他还聊过这件事情,罗小韵摄

4月5日,为了阻挡“驱赶”,互不相识的人们手挽手高唱国际歌,吴鹏摄

4月5日,为了阻挡“驱赶”,互不相识的人们手挽手高唱国际歌,吴鹏摄

4月5日,人们发现广场上的花圈都没了,群情激愤,下午,一辆“宣传车”被砸被推翻后起火

4月5日,人们发现广场上的花圈都没了,群情激愤,下午,一辆“宣传车”被砸被推翻后起火