19世纪到20世纪前三四十年西方人在中国的生物采集是一个很有意思的主题。一些早一点的论述,在梳理这一时期外国考察队或个人在中国进行的与博物学相关的活动的时候,通常都循着鸦片战争后国门打开——外国势力从多个方向进入——动植物资源为外国人掌握的叙事逻辑。如果单是把自己当作被采集一方来看,事情的经过确实如此,这相当于自家后花园被外人随意出入,采花捕兽掳珍禽,换了谁都不高兴的。但是这样的视角总觉得缺了点什么,所以在一些更全面的著述和文章里,我们可以知道几乎每一批标本都有明确的去向,植物学家、动物学家们基于收集来的资料撰写了大量的专著,这些研究成果合并建立起一个世界性的生物资料网络,并且很多标本或移栽到国外的活体至今还在研究中使用。更新一些的观点,则把原先被置于基础层面的采集活动放到一个能有所延伸的视点上,去探讨那些在以科学菁英为中心的结构里处于远端的实地采集者在科学事业和文化传递中的功能。这些新的语境帮助勾画出一幅更加完整的近代博物学活动的背景,促使那一批又一批的考察队、博物学家、传教士、公职人员翻山越岭搜寻记录的,有帝国和贸易扩张的野心,也有完善现代知识体系的科学精神;个人的荣耀也是一种巨大的激励,试想一趟考察也许能发现几十个新种,某一种也许会以你的名字命名,皇家学会的刊物里有专文介绍你的成就,有时候还有真金白银或爵位的奖励——那是一个博物学拥有无上荣光的时代,每一个投入其中的人都有收获桂冠的机会,于是那些够学识又够胆量的人就纷纷出动了。

有很多文章介绍和罗列那一时期在中国进行动植物采集的外国人,这个名单里有一些就是带了照相机的,把他们筛选出来并没有什么难度。英国博物学家安特卫普·普拉特(Antwerp Edgar Pratt,1852-1924),多数地方写做A·E·普拉特,一开始不是一个很显眼的名字,大概因为在比较容易搜到的资料里对他的描述除了1887-1890年间在长江中上游的几次活动就没有别的细节了。但实际上他去过很多地方,落基山、新几内亚、秘鲁、亚马孙河、哥伦比亚,主要收集鳞翅目和鞘翅目昆虫(通俗地说就是蝴蝶蛾子和甲虫),也顺带着收集鸟类、鱼类和植物,以及一些人类学的观察。对蝴蝶有研究的人可能对他在新几内亚前后持续了十几年的工作很熟悉,但在这样一条简介里面这个学科上的跨度我就不打算去尝试了。

普拉特引起我的注意是因为他拍摄的峨眉山金顶,从粗略的行程中就可以看出他到峨眉的时间比立德夫妇早了几年。有钱才能玩相机这个定律在越早的年代越偏远的地方越有效,所以这又是一个有钱会玩的探险家吗?不是的,他就是一个昆虫采集的专业人士,只不过有几位财力雄厚的私人收藏家为他提供资助而已。他在中国呆了三年多,1887年4月到上海后,先在九江、庐山搜寻了几个月,然后1887年8月到1889年3月主要在宜昌。当时在宜昌海关工作的奥古斯丁·亨利(Dr. Augustine Henry)是一个很有名的植物爱好者,总共给英国皇家植物园邱园送了超过15000份的标本和种子,在宜昌期间采集到的植物包含500多个新种,后来威尔逊找珙桐的时候为之指路的人也是他。一个为亨利工作过的当地人在宜昌西南的长阳山里有一所房子,普拉特就以那里为基地进行采集工作,到1888年7月,当地居民开始驱赶他,他返回宜昌向英国领事求助,然而并没有什么用,长阳县里收到英国领事的信之后还是要求他离开,于是到1888年8月他这一阶段的工作就结束了。

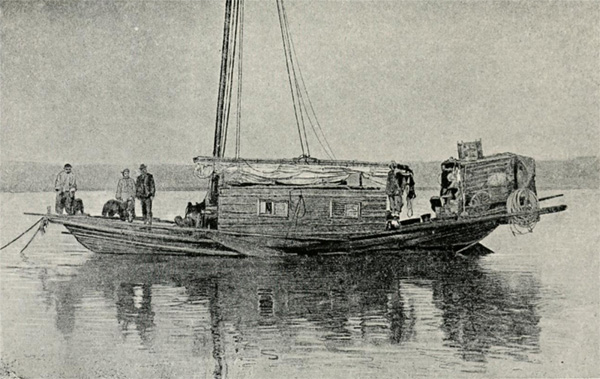

接下来普拉特就开始准备他的长江上游之行。他需要一条船,不仅仅是载他到嘉定(乐山),而且要停在那里作为一个基地,船上还要有足够的空间来存放他的收集品。他不打算租,码头上能买的船也没有符合他要求的,于是他就跟当地的船厂订制了一艘新船。普拉特在书里没有写这条船花了多少钱,只说船身以松木打造,长约14米——用料不是特别好也不是特别大的船,除去他一个外国人多半会被加价的部份,应该也不会太贵,甚至往返一趟很可能比雇船还要划算。上一篇提到的英国驻重庆第二任领事霍西,1882年去就任的时候,从宜昌到重庆单程被收了180两银子,这在当时相当于普通人家几年的收入了。1888年的冬天这艘船如期打造完成,普拉特很满意,他招募了几名船员,带着他的德国助手Kricheldorff和几名有经验的采集工,1889年3月26日出发前往四川。

5月14日他们到达嘉定,在这里照例被扔了一回石头。这时川南一带已经有很多传教士在活动,几天前路过叙府(宜宾)的时候普拉特对那里评价很高,说那里街道整洁,商业繁荣,当地人看见外国人都挺淡定的——所以这多半又是照相机惹的祸。果然几天后当地道台亲自来询问他的意图,因为传说他有一台很厉害的机器,怕来是攻城的。普拉特便跟他讲了自己的采集计划,道台对此颇有疑虑,甚至还有点生气,但最后还是放行了,并且派了两个士兵过来护送他们到峨眉县。5月19日他们离开嘉定,先走了一段水路到苏稽,然后往西南方向走陆路前往此行目的地之一大瓦山。在金口河他们住的旅店正好就是十一年前贝德禄住过的同一家,店主还保留着一份贝德禄遗落的《泰晤士报》,报纸上的时间是1877年11月23日。继续往前,在大瓦山下的大天池,他们见到了传教士Pére Joseph Martin,后者也是时隔十一年第一次在这里见到西方人,很热情地把一间教会的房子借给他们住。他们在大瓦山呆了一个月,然后经富林(汉源)、泸定,7月4日到达打箭炉(康定)。在打箭炉周边的采集活动也只进行了一个多月,8月15日便启程返回,9月19日回到宜昌。在汉口度过冬天后,1890年2月,普拉特再次出发前往打箭炉,这一次他在那里逗留了三个月,正好遇到了法国探险家邦瓦洛特和亨利王子一行。返回的时候他去了峨眉山,金顶的照片应该就是那时候拍摄的,时间是8月6日到17日。9月25日他回到宜昌,10月22日离开上海返回英国。

限于篇幅我只能把普拉特在川西的活动压缩成这样一小段,尽管我个人觉得他这一年多的经历里面很多细节相当有趣。与这一地区之前到访的其他外国人不同,他不是传教士或者外交官,没有很高超的沟通技巧,不乐意也不懂跟官方打交道;他也不四处乱逛,采集工作要求他必须根据物候来制定行程计划,所以他对时间的把握比其他旅行者都精确。他是我搜集来的人里面少有的几个选择在高水位的季节通行三峡的人之一,按照其他一些当时入川的外国人的叙述,每年四到十月三峡是不适宜通行的,普拉特却把他两次返回的时间都定在九月,这时行船不至于太凶险,又有足够的水位和流速能帮他把采集到的标本迅速带到汉口,尽快运回英国,因为其中还包括一些活体。他本身应该还算不上科学家,只是从他的种种行为表现,不禁让人想到,他这一路走过的很多地方,大概是第一次有他这样可以真正算是科学工作者的人到访吧(李希霍芬在四川的考察路线跟他只有一点点重叠)。

最后还是要再说一点跟拍照有关的事。前面已经说过他第一次到打箭炉的时候为法国神甫Félix Biet(毕天荣)拍摄了照片,并且得到确认那是“照相机第一次来到这里”。经过皇木场的时候他也给在大瓦山下为他们提供居处的马丁神甫拍了照,考虑到这条路线1878年后就没有别的外国人走过,所以从嘉定往打箭炉这一方向上他应该也是第一个带照相机过去的人。他带的底片可能不多,不过拍照技术很不错,收录在他书里的那些照片如果有原版存世,在精细的画质下应该都很有气势的。

普拉特在中国期间收集到的400多种蝴蝶由昆虫学家李彻(John Henry Leech)整理发表,他自己则于1892年出版了相当完整的行程日记To the Snows of Tibet through China,包含24张照片和地图。

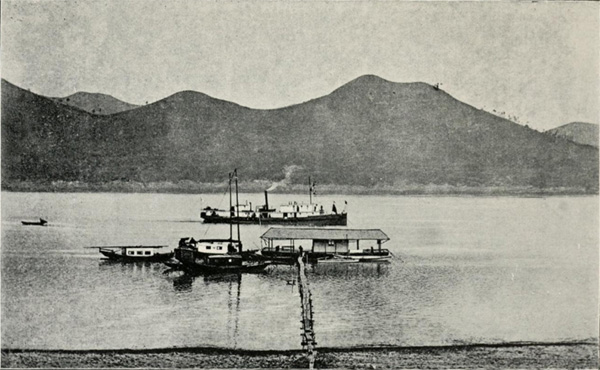

宜昌

普拉特定制的船

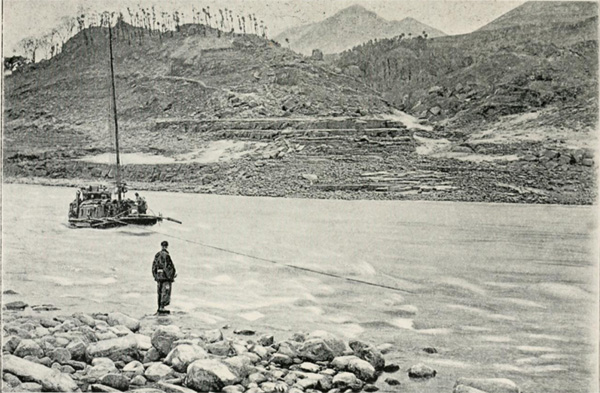

巫峡

新滩

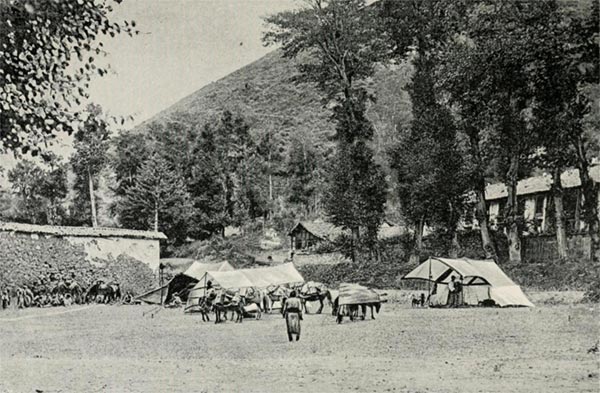

乐山附近

大瓦山下教会的房屋

前往打箭炉的必经之路瓦斯沟

打箭炉城内

打箭炉附近山上,六月里的一场雪

日喀则过来的商队

打箭炉附近的山景

普拉特第一次去打箭炉时从乐山开始的路线