几年前接了个有关卫匡国的出版项目,很认真地收集了些资料,后来因为种种原因这个项目中止了。前几天翻看地图的时候偶然发现“卫匡国传教士纪念园”!没能完成项目的愧疚感立刻被唤醒了,正好周日在杭州没安排,我决定去看看。

卫匡国出生在意大利的特伦托,本名Martino Martini,字济泰,天主教耶稣会传教士。关于他的生平网上可以找到很多资料,我最佩服他的两点:一是意志坚定,在短暂的一生中(1614-1661),欧洲到中国之间他跑了三次(第一次1640-1642年从葡萄牙里斯本到澳门,第二次1651-1653年从安海到挪威卑尔根,第三次1657-1659年从葡萄牙里斯本到杭州),花在海上的时间至少六年,如果刨去他加入耶稣会之前的十八年,也就是说差不多一生有五分之一的时间在往返中国的海上,甚至在途中遇到的风浪与海盗等危险也没能动摇他,支撑如此意志的必定是信仰的力量。二是他向欧洲介绍中国作出的贡献,比如出版了介绍中国上古史的《中国历史十卷》(Sinicæ Historiæ Decas Prima, Munich 1658)、介绍中文语法的《中国文法》(Grammatica Linguae Sinensis)、介绍明清交际时所见所闻的《论鞑靼之战》(De Bello Tartarico Historia, Antwerp 1654)、《中国新地图集》(Novus Atlas Sinensis,Amsterdam 1655)。其中《中国新地图集》我看过原版,太惊艳了,除了是一份相对准确的地理地形图外,还是一份精美的艺术品,是科学与艺术融合的典范。这套地图带给欧洲一个相对具象的中国形象,有人说地图就是权利的象征,后来不同语种的多次再版从侧面反映出这套分省地图集在欧洲产生了多大的影响。

卫匡国1659年在北京觐见了顺治皇帝后,回杭州修建了现在中山北路天主堂,1661年因霍乱在杭州去世。卫匡国的墓地位置,清初的文献记载是“墓在杭州方井南”(清初韩霖、张赓著《圣教信引》,转引自徐明德“意大利汉学家卫匡国墓地考”,发表在《历史研究》1981年第4期,第184页),后来经徐明德研究,结合方豪的记载“杭州桃园岭麓之方井南古墓”(方豪:《浙江天主教略史》,载《国风月刊》第八卷,第九、十期,1936年10月出版,转引同上),并实地考察后最后确定其位于“杭州市西湖区留下公社东岳大队第六生产队的桃园岭麓,新凉亭附近,杭徽公路南侧路边。”(徐明德,1981,第184页)“方井南”这块墓地是明末河南按察使司副使,后官至光禄寺少卿、天主教徒杨廷筠所赠,后来其长子又将附近田地若干亩送给杭州天主堂供守墓之用。1676年(清康熙十五年)杭州天主堂的殷铎泽神父在方井南墓地建了一座地下墓室,于两年后集中了当时葬在杭州的天主教士遗骸并做了集体迁葬。不过,因为开棺时发现卫匡国遗体保存完好,宛如生人,于是被长期供奉(至少到清嘉庆年间依然如此),很多没入教的老百姓都将其奉为神灵,焚香燃蜡,磕头叩拜,直到最后尸体萎缩才被收入瓮中。这座墓室“系石窟,正方形,深广各可二丈,高出地面亦寻丈。”(同上,第185页)通往地下的石阶有六级,顶部石拱顶,内部分三室,两耳室较小,摆放着盛有遗骸的瓦瓮,中室较大,置柩。墓窟外门左右分别立有一块石碑,高二尺许,阔一尺许。右边的石碑上刻着“天学耶稣会泰西修士受铎德品级诸公之墓”,其下和左边石碑刻着所藏遗骸的主人名、国别、来中国的年代、去世日期及年纪,分别是罗怀中(儒望)、金四表(尼阁)、黎攻玉(宁石)、徐左恒(日升)、郭仰凤(居静)、伏定源(若望)、阳演西(玛诺)、卫济泰(匡国)、洪复斋(度贞)等以及另外四名神父。1736年(清乾隆元年)和1874年(清同治十三年)杭州的天主教会分别重修了墓地,在墓窟正门上方加建刻有十字的石碑一座,上书“天主教公坟”,并有乾隆元年和同治十三年的重修时间。此外,在1874年重修的时候在墓窟前三十步加建了一座三间的石牌楼,高三丈,宽四丈,正面额书“天主圣教修士之墓”,背面额书“我信肉身之复活”,纪年是“同治十三年仲冬月重修”。至道光年间,墓窟外还有仁爱会、圣心会修女和其他修士的墓。

从留下的照片资料看,这座天主教修士墓地在1910年代甘博拍摄的照片中还是完好的,并没有网上一些资料所说的在天平天国运动中曾遭破坏,真正被破坏是在上世纪六十年代,“墓地的一部分并入相邻的一家啤酒厂,人们在墓地里面种植庄稼,墓窟中的传教士遗骸也被乱洒在地上。”(杭州文史网,http://www.hangchow.org/index.php/base/news_show/cid/2874,2021年12月6日访问)1985年重修墓园,才把散落的遗骸收集装瓮,但已经不能区分骸骨的归属了。我本想照着甘博的照片拍摄现状,结果一大早骑了50分钟自行车到那里发现大门紧锁,作为一处省级重点文物保护单位,没有工作人员,除了门口一块简介牌外也没有关于开放时间、责任人等的信息,最后只好悻悻而回。

杭州这处“天主圣教修士之墓”让我想起另一处传教士墓地,即北京的滕公栅栏墓地,因为这两处天主教墓地有很多相似的地方:都曾埋葬过天主教向中国传播过程中的早期重要人物;互相有联系;都因相似的原因在相同的时期遭到严重破坏;都因为由外而内的原因被修复。

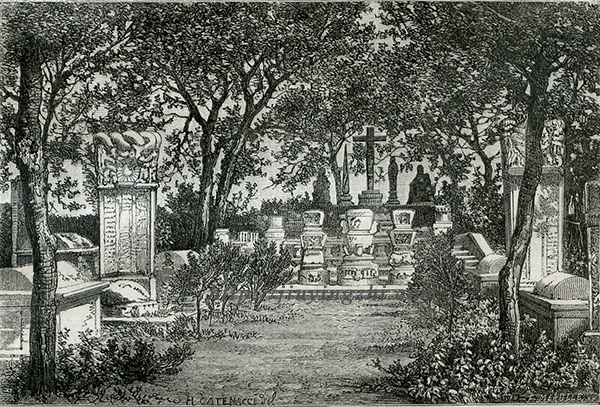

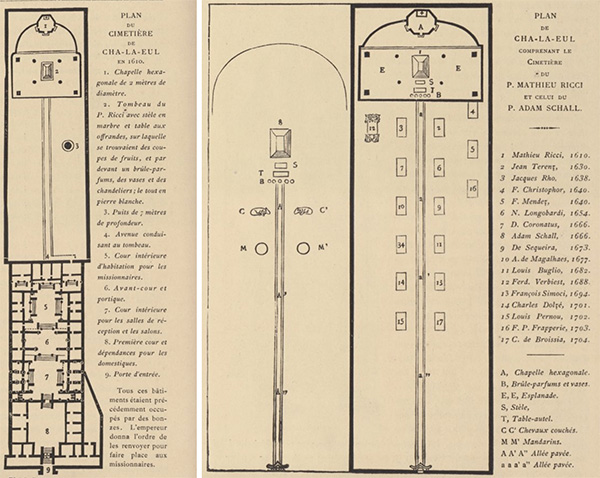

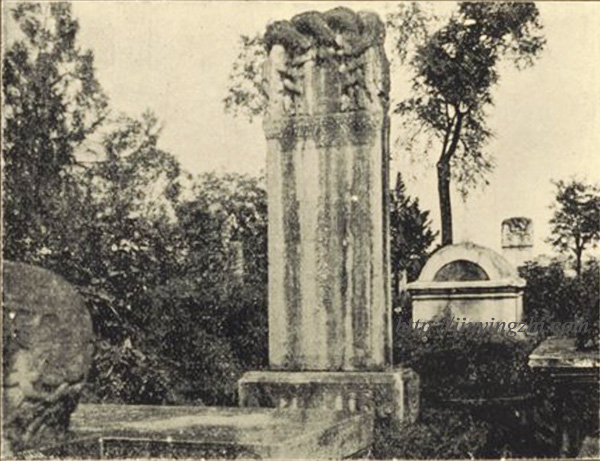

滕公栅栏墓地位于现在阜成门外北京行政学院院内,关于其历史的考证可谓汗牛充栋,不过关于其“滕公”名称的来历似乎没有统一的意见,比如维基百科上采纳的说法是明永乐十年卒后被追封为“滕国公”的孟善;还有一种说法是明隆庆年间的司礼监太监滕祥。知乎上一位名叫“栅栏”的博主认为“滕公”即滕祥,他(或她,我猜应该是《春秋石铭——北京栅栏墓地历史及现存碑文考》的作者陈欣雨博士,已买书支持,只是还未收到)的考证文章(栅栏墓地前史考,https://zhuanlan.zhihu.com/p/348869025,2021年12月7日访问)我认为比较全面且有说服力,所以我认同“栅栏”的说法。滕祥死后葬在西山宝谛寺,现在寺已毁,原址仅存部分石构件。“滕公栅栏”即滕祥买下的那一大片土地,明中叶被一位杨姓太监买下,并在这里营造别墅。后来这位杨太监犯事,入狱前为逃避审查,将别墅改名为“仁恩寺”,内供地藏菩萨,当然最后这片产业也没逃脱被籍没的命运,成为官地。1610年5月11日(明万历三十八年闰三月十九日)利玛窦在北京去世后,关于他能否葬于北京的问题在朝廷内部产生了不同意见,后来在首辅叶向高以及李之藻等人的努力下,万历皇帝同意将利玛窦葬在北京的请求。其中李之藻是杭州人,一直跟随利玛窦学习西学,在他的影响下杨廷筠信了教,而卫匡国等人的墓地就是杨廷筠捐献的,这是京杭两地天主教传教士墓地的一点联系。有了万历皇帝的指示,顺天府丞黄吉士让大兴、宛平两县的知县陪同当时天主教在华代理区长庞迪我,以及阳玛诺(1659年在杭州去世,与卫匡国的遗骸同保存在方井南墓地)和熊三拔在北京郊外寻找适合的墓地,最后选中了仁恩寺,万历皇帝将这片土地及地上住宅赐给了教会,“栅栏赐地广二十亩,房屋三十八间,原名‘滕公栅栏’,位于阜成门外半里的二里沟。房屋分四进,大门外两石凳,为上马石。大门内一横廊,廊中房屋五间。由横廊下石级,到第一进庭院。两傍,七间厢房。在第一第二庭院之间,有一高墙,中有一门,两旁有石级,第二进庭院两傍,各有厢房四间。由第二进庭院拾级进第三院,院的中心原为寺院正殿,供奉地藏王。”(罗光:《利玛窦传》, 台北:台湾学生书局,1979年, 第231页,转引自前面提到的栅栏在知乎上的文章)这是墓园地面建筑的最初形态,而墓地位于这四进院落之后。据刘侗《帝京景物略》载利玛窦墓的样式及后面的六角亭:“其坎封也,异中国,封下方而上圜,方若台圮,圜若断木。后虚堂六角,所供纵横十字文。后垣不雕篆而旋纹。脊纹,螭之岐其尾。肩纹,蝶之矫其须。旁纹,象之卷其鼻也。垣之四隅,石也,杵若塔若焉……墓前堂二重,祀其国之圣贤。堂前晷石,有铭焉,曰:美日寸影,勿尔空过,所见万品,与时并流。”根据樊国樑的记录,整座墓园呈长方形,最北端是六角亭,其南侧是墓,墓南边是一条很长的甬道通往出口,甬道的东北角靠近围墙的地方则埋着这块地的原主人——杨姓太监,墓园南边后来拆改成礼拜堂等附属建筑(Alphonse Favie, Peking. Histoire et Description, 1897, 第142页)。最初,罗雅谷、龙华民等传教士去世后都依次埋在甬道两侧,但汤若望逝世后,教会在墓园西侧又开辟了一片狭长空间,中间是很长的甬道,汤若望的墓在甬道最北端,并且在汤墓南侧的甬道两旁还有一堆石卧马和一对执笏板的石人,而且在利、汤二人的墓前都增加了石桌和石五供。截止1704年,下葬东侧墓园的有罗雅谷(3号墓,据Favier, 1897, 第172页,下同。第2、4-5号墓我没查到对应的中文名资料,第8号是西侧墓园的汤若望)、龙华民(6号墓)、郭多名(7号墓)、郑玛诺(中国人,号惟信,广东香山县人,1645年在卫匡国的影响下赴欧洲,在罗马学习,1666年返华,1671年进京,1673年病逝。9号墓)、安文思(10号墓)、利类思(11号墓)、南怀仁(12号墓)、郭天爵(13号墓)、翟敬臣(14号墓)、南光国(15号墓)、樊继训(16号墓)、习圣学(17号墓)。至1900年,共有86位天主教神职人员葬在栅栏墓地,不过这一年栅栏墓地也第一次遭遇灭顶之灾,义和团不仅拆毁了部分围墙,还把全部有的墓碑推倒,掘开了每座墓穴。《辛丑条约》签订后,教会获得赔款,栅栏墓地也得到修复。

1954年,中共北京市委党校开始筹建,“市委副书记刘仁看中了这处距离市区不远而又安静,肃穆,且苍松翠柏郁郁葱葱的地方。北京市政府用西郊西北旺的一块土地,辟为新的天主教墓地,以换取这处地产;用10万元(注:旧币)购买了山字形楼和口字形楼两幢建筑,安置了部分神职人员的生活。”(北京行政学院编:《青石存史“利玛窦与外国传教士墓地”的四百年沧桑》.北京出版社,2014年,第76-77页)据当时党校负责基建的人回忆,经周总理指示保留利玛窦、汤若望和南怀仁三位“尊重中国人民传统习惯并为中西文化交流做出较大贡献的耶稣会士”墓碑在原址,龙华民、徐日升和索智能三人的墓碑移至教堂后院,其他人的遗骨和墓碑迁至西北旺,当时共迁走坟墓837个。(同上,第77页)到1966年8月,利、汤、南三人的墓碑也保不住了,被拉倒埋入地下,命运大体和杭州的天主教墓地同。1978年9月,许涤新率社科院代表团去意大利参加“欧洲研究中国协会”会议,其间意方提到了被平毁的利玛窦墓,于是许在回国后向时任社科院院长的胡乔木作了汇报,写了修复利墓的报告。这份报告有华、叶、邓、汪等领导圈阅,获得最高层认可,社科院于是年10月24日向北京市革命委员会发出一份题为“关于修复意大利学者利玛窦墓”的函件,后来市里拨款5000元,1979年由曾参加人民英雄纪念碑镌刻修建的北京雕塑工厂为修缮队进行断裂石碑的修复,同年12月10日完成了利玛窦墓的验收工作。(吴梦麟:滕公栅栏墓地修复忆旧,选自经世鸿编《民间影像》第八辑, 上海同济大学出版社, 2018年1月,第158-161页)

像杭州的这处天主教墓地一样,北京的栅栏墓地我也只是在门口望过几眼,没有实地踏查,但仅从网络上和书上搜集的只言片语,也大体可以看到这两座墓园的历史变迁以及联系。“扬弃”是个很好用的概念,当时提出复建利玛窦墓的时候报告标题里给他的头衔是“意大利学者”,完全没有提他的宗教身份。这些早期来华的传教士们,不可否认他们是带着传播宗教的目的而来,但同样不可否认的是他们也带来了当时最新的科学概念和器具。保护好这些遗迹,也就等于保护着他们曾经来过的记忆。