我读《那桐日记》是为了梳理其中和照相有关的条目,找到和现存照片的对应关系。通读下来发现,他的日记偏生活化,公事谈的不多,并没有把每一次拍照都写进日记,可那桐留下的照片大多数都是在公事场合拍摄的,所以有些还是对应不起来,时间精力有限,这只能算是一个粗略的考证,权当抛砖引玉吧,也许最终能找到他所有与文字对应起来的照片。

光绪十八年二月初九日(1892年3月7日),申刻同玉如内兄、锡弟到隆福寺鸿记照相后游庙。

“锡弟”即那桐的弟弟那晋,字锡侯,鸿记照相馆开在隆福寺,老板杨远山,是北京最早由国人开设的照相馆之一。在2006年出版的《那桐日记》里有一张那桐与那锡的合影,还未蓄须,时间最早,但照片中只有两个人,所以不能确定是否是这张。

光绪十八年三月廿三日(1892年4月19日),玉如内兄来,留饭,照洋影。

光绪二十二年正月十三日(1896年2月25日),在土地祠内照相馆照相,坐者四人,为余同湘石、仲献、诚裕如;立者三人,为瑞裕如、阶平、锡弟,共七人也。

这里说的“土地祠”我认为是琉璃厂的土地祠,清末有好几家照相馆开设在里边。那桐所说的这家我认为很可能是丰泰照相馆,老板任庆泰,也是北京最早由国人开设的照相馆之一,电影史也经常会提到这家照相馆,因为中国人最早拍摄的电影《定军山》就是在这家照相馆拍的。

光绪二十二年十月廿七日(1896年12月1日),申刻到丰泰照相,与小川、阶平、小岩同照一张,伦贝子另照一张。

光绪二十三年十月廿四日(1897年11月18日),巳刻到任景丰照相馆自照一张。

任庆泰字景丰,所以那桐在这里称其为“任景丰”。

光绪二十三年十月廿六日(1897年11月20日),未刻任景丰来照相,母亲居中坐,桐与内子、大妞、二妞、三妞、宝儿侍立;又照母亲坐、宝儿立一张;又照内子坐一张;又照大妞坐一张。

光绪二十四年八月初九日(1898年9月24日),早约小川、鹤庄、裕如、阶平、叔敏在福全馆早饭,饭后游东庙,午后照相。

“东庙”可能是东岳庙,不能确定是在哪家照相馆拍照。

光绪二十六年十月十七日(1900年12月8日),申刻同傅相拜山口大帅……照相两张,李中坐、余左坐、山口右坐。

光绪二十七年正月廿日(1901年3月10日),未刻约山口、福岛、冢本、永田、坂田、立花、川岛、贝冢、寺本、杏南,午饭后照像四张。

“山口”即日本第五师团师团长山口素臣,“杏南”即陶杏南,此次拍摄的其中一张照片应该就刊登在2006年出版的《那桐日记》前扉中,前排坐者右四为山口素臣,后排立者右三是陶杏南。

光绪二十七年正月廿六日(1901年3月16日),赴山口大帅约,同座世伯轩、庆笑山、象鹤孙、希少阶、立老五、陶杏南、福岛、永田、冢本、川岛、贝冢、原田,听行军乐、照相,申正散。

“希少阶”即希贤,后来成为那桐的大女婿。

光绪二十七年二月初五日(1901年3月24日),午刻赴鹤孙昆玉半亩园之约,同坐山口、福岛、冢本、立花、永天、寺本、船桥、川岛、吴泰寿、贝冢,照像游园两时许。

光绪二十七年三月十八日(1901年5月6日),早佐佐木、野村、泽野三人来与余照相。

光绪二十七年四月初七日(1901年5月24日),未初会同小石、五楼赴德瓦帅之约,庆邸、周玉山先后到,未刻入座,申正散,作乐照相,酉初归。

光绪二十七年五月二十日(1901年7月5日),晚约日本山本,用活动照相法,自戌正至亥正,用洋四十元。

这里的“日本山本”比较大的可能是指山本赞七郎,“活动照相法”我猜可能是指拍电影,但我没有看到过山本赞七郎在中国拍电影的资料,所以不能断定,但从日记里看那桐接触电影确实比较早,前期称其为“洋影”,后来称“电影”。不管是哪个“山本”,4个小时花费四十元也不便宜呢。

光绪二十七年七月十三日(1901年8月26日),申正至宝记照相二张。

那桐代表清政府去日本向在庚子事变中被杀的日本驻华使馆书记官杉山彬致祭,路过上海时在宝记照相馆拍照,这也是早期中国摄影史上很活跃的照相馆,创办人欧阳石芝。

光绪二十七年七月廿日(1901年9月2日),饭后新闻纸馆照相二张。

光绪二十七年八月初二日(1901年9月14日),乘马车……诣日本书记生杉山彬坟墓致祭……东西国观礼者百余人,照相、绘图、笔记者不知凡几。

光绪二十七年八月初七日(1901年9月19日),同参随各员到德丸照相馆照相,以备皇太子索取也。

以上三条都是在日本拍照的记录。

光绪二十七年九月初九日(1901年10月20日),申刻赴参随顾、张、陶、来、诚、唐、王、祝高庙之约,籍作登高之会,同照一相,余与四弟另照一片。

那桐去日本的外交任务完成得很顺利,回国后他与去日本的同事们游玩合影。“高庙”应该是指西海南岸的普济寺,棍贝子府也就是现在积水潭医院的所在东侧,不能确定是哪家照相馆提供服务。

光绪二十八年六月廿一日(1902年7月25日),酉初赴美康使之约,同席荣、王两相,瞿、联两大人,唐少川、曾敬怡两翻译,庆邸因病未到……今日照相。

这张照片我在微博上看到过一次,出处未知,前排从左到右分别为:未知、那桐、王文韶、荣禄、瞿鸿机、联芳、唐绍仪、曾敬怡、美国公使康格。

光绪二十九年二月初五日(1903年3月3日),早到泰昌看嫁妆,丰泰照相。

光绪二十九年四月初九日(1903年5月5日),主人备洋花、洋乐、照相、女乐各戏,备极殷勤。

光绪二十九年四月二十二日(1903年5月18日),申刻到丸木照相,贝子等五人、陶杏南、丹羽宫内官共照一张,余自照一张。

以上两条是在日本参观博览会期间拍照的记录。

光绪二十九年七月十六日(1903年9月7日),叔父请王夔翁、孙燮臣两中堂、豫锡之都护为辛亥同年四老会,并照相畅谈饱啖。

这条记录里虽然拍照的没有那桐,但是这张照片也可以找到对应,从左至右分别为王文韶、那桐的叔父铭安、孙家鼐和豫师。

光绪三十年四月初一日(1904年5月15日),今日在德馆与庆亲王、醇亲王、德皇三子阿拉拜尔、使臣穆莫、瞿子玖、联春卿、伍轶庸、程遵尧、葛尔式、夏礼辅、卜海伯及武官二人、随员二人照相一张。

“德皇三子阿拉拜尔”即德皇威廉二世的三子阿达尔伯特王子,1904年曾访华,期间在德国驻华使馆内留影。前排左起:外务部会办大臣那桐、外务部尚书瞿鸿禨、庆亲王奕劻、外务部亲右侍郎伍廷芳、阿达尔伯特王子、醇亲王载沣、德国驻华公使穆莫,穆莫右边的两位中国人分别是外务部佥事程遵尧和外务部左侍郎联芳。

光绪三十年四月初三日(1904年5月17日),巳刻进内,带德皇子觐见,礼毕赴庆王府早宴。

光绪三十年六月廿七日(1904年8月8日),晚同荣、鹿两司农请康格、精琪等吃饭,照相一张,亥刻散。

精琪(Jeremiah Whipple Jenks)是美国的经济学家,来中国推销他的币值改革方案。前排从左至右分别为:美国公使康格、荣庆、鹿传霖、精琪、那桐、陈璧,后排左二为绍英、左三徐世昌、左五雷谱桐、左六瑞丰、左七施肇基、左八张允言。

光绪三十年十月十七日(1904年11月23日),英、法、日、韩国使臣递国书。午刻送皇太后圣容到四馆。

时任法国驻华公使是吕班,那桐去送慈禧太后照片的时候正好有摄影师在,留下一组照片。这组照片在拉里贝的相册中有收录,很有可能是他拍摄的。

光绪三十二年正月十二日(1906年2月5日),未刻到山本照相。

“山本”即山本赞七郎的照相馆,我推测是较常见的那张那桐座像。

光绪三十二年正月十五日(1906年2月8日),未刻随母亲偕内子、二女、宝儿、五女到山本照相。

光绪三十二年五月初九日(1906年6月30日),赴巴村别墅,请世博轩、联春卿、唐少川、朱子文、毓月华、松老大早晚饭,并照相。

光绪三十三年九月廿三日(1907年10月29日),京张铁路总办约游居庸关……先后照相三次。

光绪三十三年十一月十三日(1907年12月17日),早法国使馆拉里伯来照相。

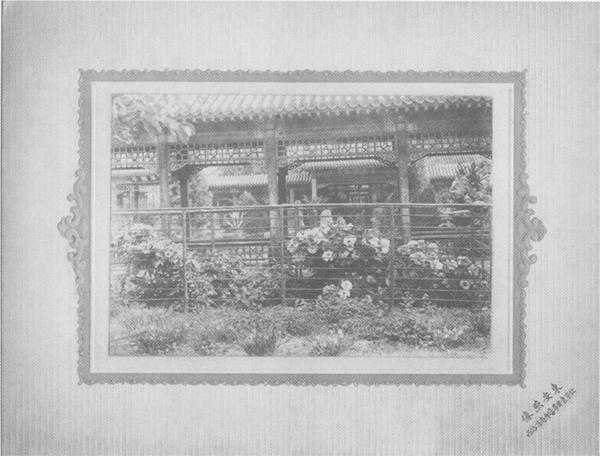

“拉里伯”我认为是拉里贝(Firmin Laribe),在法国驻华使馆的一名武官,也爱照相。我在保存于法国国家图书馆的拉利贝相册中找到一张庭院的照片,比对建筑细节,应该就是那桐家的花园。

宣统二年二月二十日(1910年3月30日),内人约美国前总统罗式福之妹(由美来中国)及李姑娘等四人、英朱使、麻参赞夫人、朱小姐、日伊集院夫人等五人、中国陪客八人,照相晚饭,主客甚乐,亥刻散。

这张照片可能就是2006年版《那桐日记》前扉里的那张,前排左五是“罗式福之妹”,左二是那桐夫人邓氏。

宣统三年正月十三日(1911年2月11日),未刻进署,庆邸亦到,同照相一张。

这张照片算是清代外务部官员的最后一张合影了,里面的大部分骨干接着成为北洋政府的外交骨干,比如曹汝霖、胡惟德、颜惠庆、周自齐等等。

1916年9月12日,午后(天津)庆华照相馆来照阖家欢乐图。

1918年5月23日,园中牡丹开时照像一张,送朱迩典公使,题云:小园牡丹盛开摄影,奉赠朱公使雅鉴。那桐拜题。又照苹婆果一株,托朱迩典转交萨道义,题云:萨道义公使驻节京华时相过从,赠予英产苹婆果一株,植诸小园,晨夕玩赏,迄今十有三年,树已高及二十英尺,枝叶繁茂,结实累累。当此初夏,睹物兴怀,抚今追昔,因摄此影。浼朱君转致伦敦,以表我白首故人万里相思之意也。戊午四月六日那桐拜题。

请来拍那桐花园里牡丹的是位于东安市场内的东安照相,离那桐家近,方便。

1920年9月14日,申初到山本照像馆照像。

这张照片在《中国旧影录:中国早期摄影作品选1840-1919》也有收录,2006年版《那桐日记》的前扉里也有收录。

1920年9月18日,到山本照像馆同内子、宝儿夫妇、七女、八女、绵孙、联孙、苹妞、菊妞、藻妞共十一人照阖家欢乐图。

这张照片收录在2006年版的《那桐日记》前扉,照片卡纸上还有那桐的亲笔题注。

1922年8月20日,内子呼照像馆来照,八女及绵孙等五人拍两照像,绵孙题写数语,以志不忘。

除了以上这些那桐在日记里明确说了有拍照以外,还有一些照片的拍摄他在日记里并没有提,分别如下,附我推测的拍摄时间和当日的日记(如果有的话)。

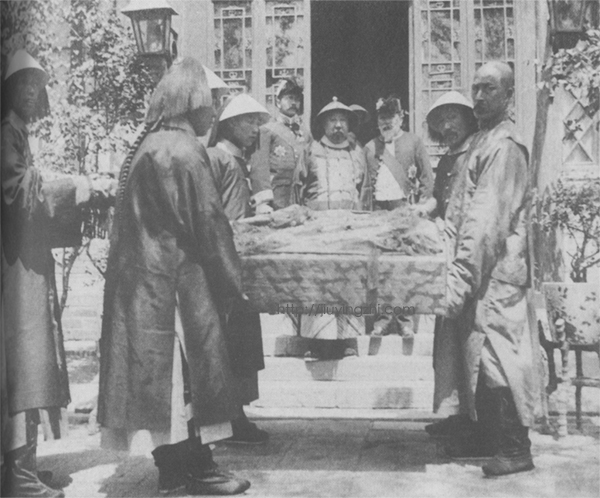

这张照片是莫里逊的收藏,应该是在雍和宫为被义和团杀害的日本驻华使馆书记生杉山彬举行的法事现场。光绪二十七年十月初三日(1901年11月23日),“巳刻日本桥口约到雍和宫,万灵塔造成,为记念会。”

这张照片收录在《穆莫日记》里,标注日期为1902年1月,查这个月的日记,最有可能是光绪二十七年十一月廿三日(1902年1月2日),“辰刻到外务部,会同庆邸、王相、各部院堂官拜各国新年,自十一点钟起至下午三点钟止,十馆拜竣。”世事维艰,那大人真是不容易。照片中前排左四为载沣、左五溥伟、左六穆莫、左七善耆、左八载洵、左八载涛,二排左四为那桐。

在2006年版《那桐日记》的前扉里有一张德国亲王斐德烈·利奥泼德访华时与众官员的合影,我认为是光绪三十一年三月初七日(1905年4月11日),“午正赴德福王之约”,前排从左至右分别为那桐、溥伦、载振、奕劻、利奥泼德亲王、载沣,二排左起胡燏棻、联芳、伍廷芳、穆莫、瞿鸿机。

这张照片在基本外国人的私家相册里见过,是在同一机位拍的一组外国人出殡沿着东交民巷往东走,各国外交官都有出席,后面跟着俄国军队,人群中也有那大人,除了他还能认出联芳、胡燏棻,因此可以断定是出席俄国驻华公使雷萨尔的葬礼,光绪三十一年三月十八日(1905年4月22日),“俄使雷萨尔前日病故,今日念经发引,午刻到俄馆听经送殡。”

故宫收藏有一张厘正官制大臣的合影,我认为是光绪三十二年八月初六日(1906年9月23日),“巳刻到巴沟公请袁、端制军、主人泽公等十四人。”前排从左至右分别为:户部尚书铁良、户部尚书张百熙、兵部尚书徐世昌、镇国公载泽、刑部尚书葛宝华、工部尚书陆润庠、吏部尚书奎俊、两江总督端方,后排从左至右分别为左都御史寿耆、文华殿大学士世续、直隶总督袁世凯、学部尚书荣庆、体仁阁大学士那桐、军机大臣瞿鸿机、吏部尚书戴鸿慈。

还有一张大臣们去德国使馆贺新年的照片,因为里面有荫昌(1901-1905任驻德公使,1908-1910再任驻德公使)、戴鸿慈(1905-1906在欧美考察)、孙家鼐(1909年去世)、载沣(1907年的元旦日记里说去听那王的戏,1908年的元旦去了十二国使署拜年),所以我认为应该是1908年的新年,即光绪三十三年十一月二十九日(1908年1月2日),“巳刻进署,会同王大臣贺十二国新年,未正毕。”照片前排从左至右分别为溥伟、载沣、载洵、载涛、善耆、溥伦、孙家鼐、吕海寰、荫昌,溥伟和载沣中间是荣庆,载涛和善耆中间是陈璧和那桐,善耆和溥伦之间是袁世凯。照片中没有德国公使雷克司,载沣当天的日记里说“惟德、西两使未晤”。

莫里逊收藏的照片里还有一张著名的所谓“皇族内阁”的照片,这张照片在我的桌面已经存放了好多年,始终没有大突破,即不能肯定具体的拍摄时间,里面的人也没认全,只能期待发现更多资料来把这张照片说清楚。

在Asia: The American Magazine on the Orient第21卷P259页刊登了一张那桐、载泽(时任度支部大臣)等人与英驻华公使朱迩典、美驻华公使嘉乐恒等人的合影,据图说是清政府与英美德法四国代表商议借款的事情,查《那桐日记》,应该是宣统三年三月十四日(1911年4月12日),“申刻泽公约与四国代表谈借款事。”

网络上流传有一张那桐与贵胄学堂众人的合影,我觉得可能是宣统三年四月二十一日(1911年5月19日),“午刻到陆军贵胄学堂早餐,并参观学生成绩,酉初归。”

莫里逊收藏的照片中有一张外务部的大臣们去英国驻华使馆出席活动的照片,其中那桐正在与一位外国官员握手。据莫里逊的记载这张照片摄于1911年6月22日,即宣统三年五月二十六日,那桐这一天的日记写道:“到英馆贺英皇加冕之喜,午正归。”

还有一些那桐的照片我没有放进这篇短文,比如《那桐日记》前扉里他在自家花园的照片、单人半身像等,主要是缺乏足够的文字证据判断拍摄时间。这毕竟是篇“粗考”,我不想花太多的时间在上面。但是,就现在已经看到的这些那桐照片,我发现在公事场合的照片他从来都不抢(站)C位,总是很低调地站在一边,这种低调谨慎的性格也许是他能长期行走官场的重要原因。

徐家宁兄,关于那张著名的皇族内阁照片,我有较可靠证据可确定每人身份,如方便,可加vx,G******0

谢谢!那张照片我后来考证出来了,详见站内“两张清末官员合影的考证”(http://jiuyingzhi.com/antiquephotos/7234.html)

家宁兄,那张去德国使馆贺新年的照片,前排左一恐非溥伟,个人觉得应是载振,供参考。

又仔细研究了下,我觉得我应该没有认错。

载振只是个贝子,怎么可能站在载沣前面,脸虽然没看清,但是溥伟的几率还是相当高的

爱氏说的是对的,那人确实是载振而不是溥伟,我以为说的是前面那一张