在读《那桐日记》的时候,我意外发现了德贞在北京住处的线索。

那桐在光绪二十六年五月十八日(1900年6月14日)的日记里写道:“一路教民奔逃甚多,西邻德洋人房屋被焚,相距甚近,幸未连及。”他住在金鱼胡同东口路北,那天街上纷乱,西边“德洋人”的宅子被义和团烧了,他庆幸火势没延烧到自己这里。我最初看到“德洋人”,以为是一位德国的洋人,但读到几年后的日记发现我理解错了。那桐在光绪三十一年一月和二月的日记里两次提到购买金鱼胡同中间路北的一块地,那块地上的房子在庚子年被义和团烧毁了,而那房子属于“英国医士德真”。

德贞(John Dudgeon, 1837-1901),英国医生,以伦敦会传教士的身份于1864年抵达北京,最后也在北京逝世。他在中国生活期间,不仅为百姓义诊、宣传禁毒、推广牛痘,向中国传播现代医学知识,而且对摄影术在北京的推行,或者说提升清帝国高等级官员对摄影的接受度都有巨大的贡献,高晞老师有专著《德贞传——一个英国传教士与晚清医学现代化》。于我,德贞是我最喜欢的摄影师之一。

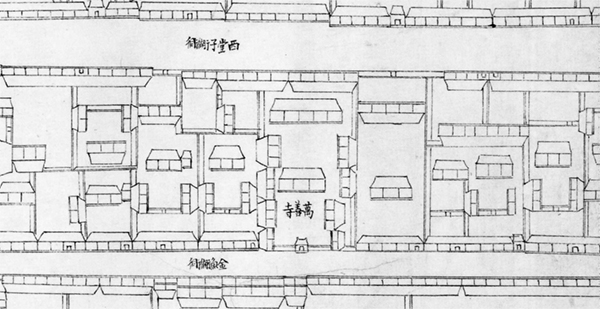

从那桐的日记可以确定德贞的住宅是原金鱼胡同中段北侧的万善庵(寺)。在乾隆图上很容易就找到了这座小寺,在乾隆年间至少是这样一个格局:庙门当街南向,共两进院子,第一进正房三间,第二进正房五间,两院都有侧殿,后墙在西堂子胡同。那桐在光绪三十一年二月廿七日(1905年4月1日)的日记里写道:“金鱼胡同中间路北英国医士德真之房毁于庚子拳匪,仅余空地一块,计南北十六丈,东西六丈余”,算下来要一千多平方米,而那桐的买进价竟然才四百两!战败带来死亡和混乱,也带来了很多机会。德贞1900年成为被围困在英驻华使馆的外国侨民之一,被解救的第二年就去世了,没有机会再回金鱼胡同居住,最后葬在阜成门外的英国墓地。

那桐在日记里但凡涉及财务的事情都记载得非常清楚,比如总共交接了多少钱,这些钱分别是哪个“金融机构”承兑,纸钞涉及多少种面额以及各有多少张,在座见证的都有谁等等。买德贞原住所的那块地也是这样,不过他不识英文,具体托付给了英国驻华使馆的旧识戈颁,“今日交其市平足银汇至上海正金银票一张”。从那桐的日记看的出来庚子之后他与外国银行的互动明显多了,特别是日本的横滨正金银行。买房子的这笔钱没有直接交给戈颁,而是采用更稳妥的方式:通过正金银行的内部系统从北京汇到上海,戈颁亲自去上海取出来,并“允为到沪向律师购买凭据,由邮局寄京。”近一个月后,他在日记里写道:“现经英馆参赞戈颁代向上海律师马姓英国人手以市平足银四百两购来,今日接英馆翻译梅尔思送到戈颁由上海寄到英文收到银四百两回据一纸(此件已译汉文,马姓即是卖字)。”这里的“马姓英国人”是谁日记里没说,但从那桐记录的地契可以窥见这块地的流转情况:“嘉庆廿二年三月廿四、廿五日万善庵住持界寿呈印堂老和尚城主老爷手本二件,同治九年三月十一日许勇林转与静安白字一纸,同治九年七月十五日静安租与英国德大夫白字一纸,存查。”嘉庆廿二年(1817年)万善庵的住持界寿呈给“印堂老和尚”和“城主老爷”各一份手本(我没理解这个手本是做什么用),同治九年三月十一日(1870年4月11日)由“许勇林”转给“静安”,四个月后再由“静安”租给德贞,也就是说德贞是1870年8月开始在这个地址居住的。原文中的“白纸”是指“白契”,即没有向官府纳税的地契,交过税的称“红契”,这么看下来总觉得“许勇林”和“静安”都有偷税漏税之嫌,作为租客的德贞在这里居住也颇有隐患,如果有纠纷的话很难在法律上获得政府的支持。

那桐的日记始自光绪十六年(1890年),从这个时间点起他与母亲就住在金鱼胡同东口路北的宅子里,住在这里的还有他的叔父铭安,只是铭安作为退休老干部更多时间是住在巴沟的“养年别墅”。从后来的日记看,这所房子应该最初产权归铭安,但为什么那桐母子一直住在这里呢?那桐的父亲浦安官至翰林,咸丰九年二月十三日因“戊午科场案”获罪,被肃顺、载垣、端华等人下罪斩杀,我猜测可能是铭安为了照顾这对还没有经济能力的母子,于是收留他们住在金鱼胡同的这所宅子里。那桐后来逐渐靠自己的努力积累了些财富,工作上也颇有成就,对铭安很孝顺,对铭安的儿子那晋也多有提携,于是铭安将金鱼胡同的宅子卖给了那桐,“金鱼胡同住房前廿年置价八千五百两,又添盖工料银数千两,二共合银一万四千两,叔父谕命桐照此付价作为桐之产业”,“今日叔父交来手谕一件,谕桐及晋弟者,金鱼胡同住房契一包”,“今日呈叔父京平松江银七千两,合盛元票二千、二千、三千三张,作为金鱼胡同现住本宅之房价值。是此房悉归余矣”。那桐最后花一万七千两获得了这套房子,加上德贞旧宅的所在,就可以改扩建了,著名的那家花园就在这套大宅的西边,也就是说德贞旧宅那块地成了那家花园的一部分。

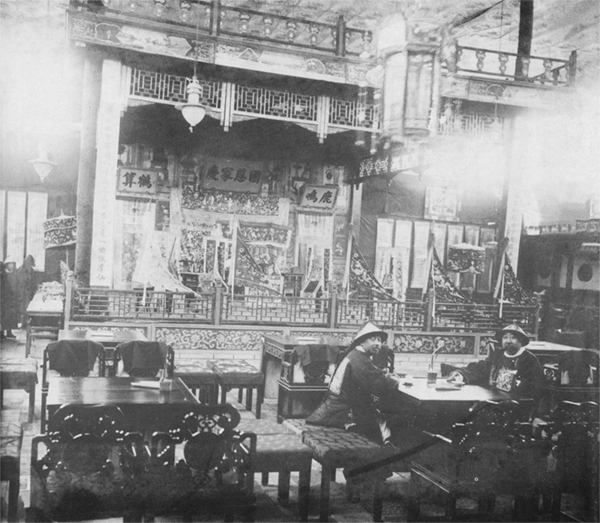

那桐出身户部,很懂理财,又曾经负责宫里很多建设工程的估价和监工,这都是比较容易挣钱的差事,所以他财富积累很快。就拿他的那家花园来说,自从搬去天津后(其实是频繁的京津两地来回跑),他的花园就经常租给别人办堂会,那里不仅环境优美,还配有设施齐备的娱乐设施(戏台),是民国时候北京非常有名的政治社交场所,孙中山第一次北上进京的欢迎会就是在这里举行。

据《天津文史资料选辑》,“九一八事变”后,那桐的独子绍曾见那家花园再无演戏、宴请宾客的可能,便将花园内的戏台拆毁,将大厅改成住房,租给北平金城银行副理吴延清。后来,那家花园的租户多有变更。1950年,那家花园连同西边的旧花园和住房,分别由中共北京市东城区委员会和中国人民解放军空军某单位收购。到了1952年,为了迎接亚太和平会议在北京召开,那家花园的位置建成了由杨廷宝设计的和平宾馆,据王军老师的《城记》载,因为这栋8层高的楼与旧城格局不符,引起了梁思成的反对,当然这个反对没有用,楼还是盖起来了。如今那家花园的留存只有饭店前的一口井、几棵古槐和楼东侧的翠籁亭以及假山。大概十五年前我所在的公司在王府饭店办活动,总共要五天时间,我们办公室主任安排大家在和平宾馆东侧的“那家花园餐厅”吃工作餐,吃饭的地方就是那个有假山和亭子的院子,结果第一顿饭就被副总投诉米饭太硬,把我们主任狠批一顿,第二顿饭就换地方了。

德贞住在金鱼胡同,离曾纪泽在台基厂的住处不算远,所以在曾纪泽的日记里总能看到德贞去“串门”,我曾一度以为他们两人是比邻而居呢。说到曾纪泽,那桐在听闻他去世的消息后,在日记里说“闻为洋医所误,甚可惜也”。曾纪泽确实很洋派,德贞以及另外的外国医生确实都在他最后的日子里诊过病,但说“为洋医所误”应该不至于,那桐这么想倒是说明他当时(光绪十六年,1890年)对西医不信任不接受,后来态度大变,治病还是觉得德国医生的水平高、药管用,甚至在最后两年多的时间里几乎天天要浣肠,从他浑身瘙痒加脚部溃烂的症状来看,我怀疑很可能是严重的糖尿病。

一座叫万善庵的小庙变成了英国医生的住所,被义和团烧毁后变成了那桐花园的一部分,又从花园的一部分变成了高大的酒店,然后呢?