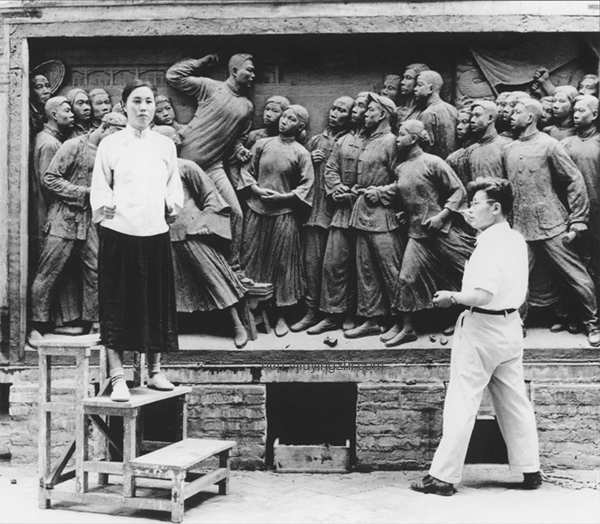

《老照片》第一三五辑的第一篇文章是何康老先生口述自己青年时代以前的历史,其中有一张配图是年幼的他和母亲等人在一架写有俄文的飞机前的合影。那是一架德国的容克斯F.13(Junkers F.13),我对这架飞机有了兴趣,一番检索发现,背后还有故事。

01

1914年,俄航空学校的校长柯万科(Л. М. Кованько)提出开辟从莫斯科到海参崴的飞艇航线,以作为西伯利亚铁路的补充,并制定了一个详细的飞行计划,但第一次世界大战的爆发和随后的“十月革命”打断了计划的实施。1923年,苏联航空理事会提出开辟从彼得格勒(今圣彼得堡)经由莫斯科到海参崴的民用航空线路,于是柯万科当年的计划得以重见天日,不过鉴于航空器的主流已经从飞艇过渡到飞机,这条飞行线路也更改为从莫斯科到北京。为了这次飞行,苏联在1924年成立了一个筹备委员会,其中包括民用航空队(ГВФ)、航空之友会(Общества друзей воздушного флота)、多布罗莱协会(ДОБРОЛЕТ)、《真理报》(Добролет)、国有电影制作公司(Правды),以及人民外务委员会(НКИД)。那张照片中机头喷涂的第一行俄文“ДОБРОЛЕТ”即多布罗莱协会,这个组织成立于1923年,简单理解就是在当时苏联经济体制下的一家民用航空公司,后来成为俄航的一部分。1925年3月20日,委员会正式开始准备工作,确定此次飞行计划的目标是:“建立与远东的文化和经济的联系,确定远东航线,培养航空人才,检验航空业的成就。”同年5月,委员会确定下来这次航线开辟所使用的飞机共四个型号,分别是苏联自己生产的R-1、R-2、AK-1和从德国进口的容克斯Ju F.13。

《老照片》第135辑刊登的那张照片,机头喷涂俄文的第一行即多布罗莱协会

R-1是苏联生产的第一款飞机,其最早可追溯到1917年沙俄从英国Airco公司获得的德·哈维兰(De Havilland)DH.4生产授权,但当时缺乏进口的发动机而没有大规模展开生产。苏俄内战期间,少数参战的英国皇家空军德·哈维兰DH.9双翼飞机被苏联红军获得,苏联飞机设计师尼古拉·尼古拉耶维奇·波里卡尔波夫(Никола́й Никола́евич Полика́рпов, 1892-1944)结合此前DH.4的图纸,对DH.9测绘并进行了改进,主要是在材料方面:英国原产使用的是一种美国云杉,质量轻强度高且少有木结,波里卡尔波夫选用在俄国更易获得的西伯利亚松来替代,减轻了飞机重量增加了有效载荷。这种新设计的飞机1923年5月15日完成首飞,被命名为R-1(俄文写作P-1,当时国内的报纸称其为“而字第一”)。这种飞机乘员2人,机身长9.24米,翼展14米,由一台水冷发动机驱动,最大航程700公里。R-1最初使用过的引擎主要是德国生产的梅赛德斯D.IV和英国阿姆斯特朗·西德尼的“美洲狮”(Puma),后来仿制了美国的“自由12”(Liberty L-12)引擎并命名为M5,少数装备进口引擎并被改装为教练型的R-1被定名为R-2。

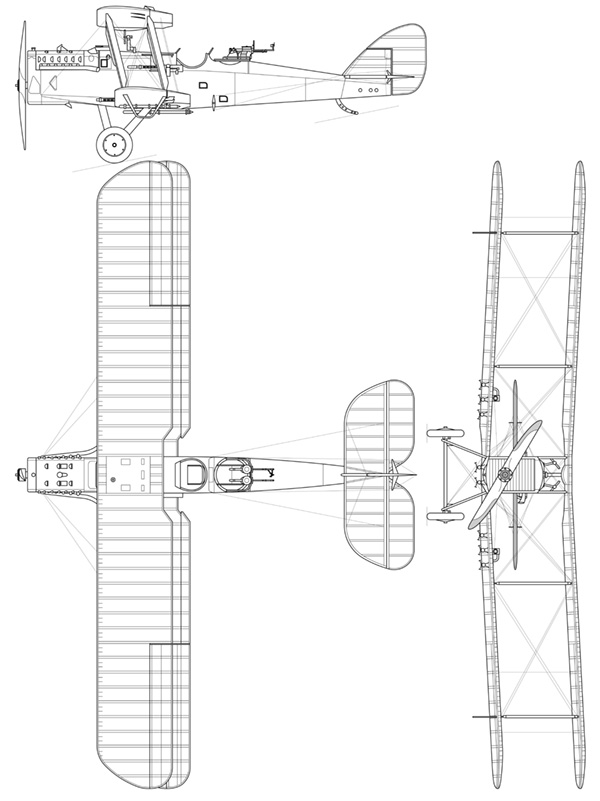

军用型R-1的三视图

波里卡尔波夫是苏联的著名飞机设计师,世界知名的米高扬设计局的两位主要设计师米高扬和格列维奇都曾在波里卡尔波夫手下工作,而波里卡尔波夫主持的设计局则是苏霍伊设计局的前身。

R-1和中国颇有“缘分”: 1925年2-6月,三架由苏联飞行员驾驶的R-1帮助国民革命军进行侦察和通信保障;1926年第二次东征攻打惠州时,一架R-1投掷过炸弹和传单;1929年中东路事件期间,苏联的18架装备有机枪和炸弹的R-1参加同江海战,炸沉了奉军的“利捷”号、炸伤“利绥”号。苏联后来还曾向冯玉祥赠送了30架R-1。

同江海战中轰炸奉军海军的苏联R-1“列宁”中队

AK-1是苏联飞机设计师亚历山德罗夫(В. Л. Александрова)和加里宁(В. В. Калинина)共同设计的一种单翼单螺旋桨客机,并以他们的姓名首字母命名(Александрова-Калинина)。这种飞机最多可载乘客3人,机长11米,翼展14.9米,最大航程750公里。

容克斯F.13是德国容克斯(Junkers)公司制造的一款商用客机,也是世界上第一款全金属打造的飞机,单翼单发动机,可搭载乘客4人,机长9.6米,翼展14.8米,最大航程1400公里。这款飞机曾出口到多个国家,除了苏联还有中国,甚至民国政府还发行过这款飞机的邮票。需要指出的是,这次飞行使用的三个型号的飞机,除AK-1外驾驶舱都是“露天”的,这为他们后面的飞行造成了不少麻烦。

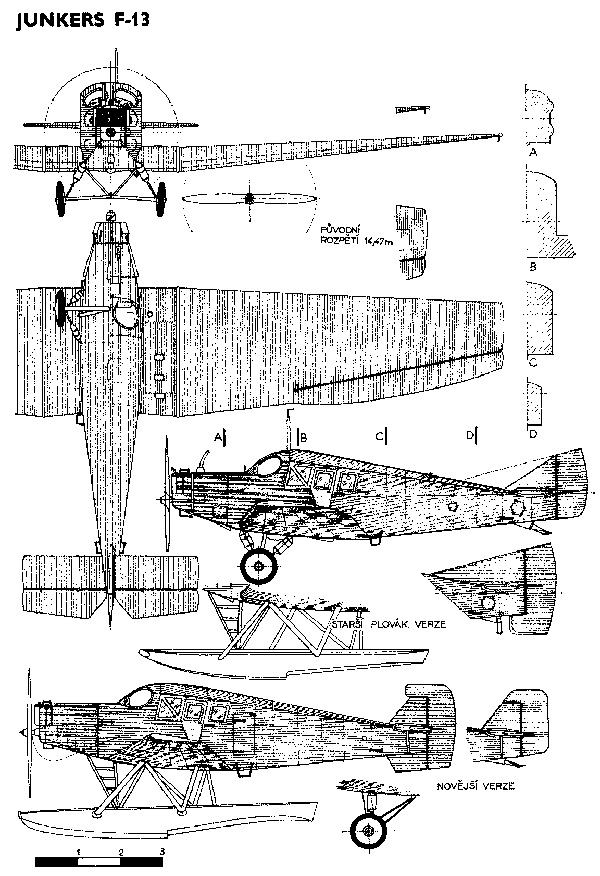

容克斯Ju F.13的三视图

这个飞行计划设计了19个降落点,大体上是沿着莫斯科(Москва)、下诺夫哥罗德(Нижний Новгород)、喀山(Казань)、萨拉普尔(Сарапул)、克拉斯诺乌菲姆斯克(Красноуфимск)、库尔干(Курган)、彼得罗巴甫洛夫斯克(Петропавловск)、鄂木斯克(Омск)、新西伯利亚(Новониколаевск)、克拉斯诺亚尔斯克(Красноярск)、坎斯克(Канск)、下乌金斯克(Нижнеудинск)、伊尔库茨克(Иркутск)、恰克图(Кя́хта)一线,然后进入蒙古,经乌兰巴托到北京。编号为2734和2737的两架R-1以及编号为2600的一架R-2被拆散后用火车运往新西伯利亚和伊尔库茨克,并将发动机、机轮、散热器、螺旋桨等备用零件装箱运往库尔干和乌兰乌德等可能的降落场。

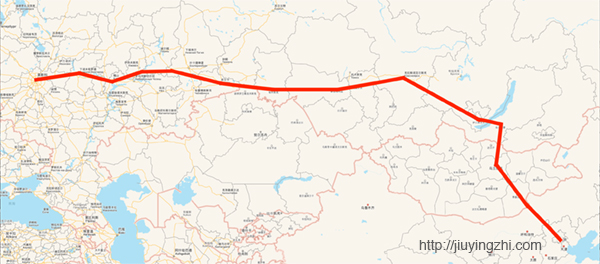

飞行队最后的实际线路图

这次远程飞行计划共有20名成员,其中队长是苏联红军空军政治部的主任伊赛·帕夫洛维奇·施密特(Исай Павлович Шмидт),他是一个留着大胡子的犹太人,被同伴私下称作“胡子”,他不驾驶飞机,主要扮演精神领袖的角色,在一路上的多个欢迎会上发表鼓动性的演讲。飞行队由六架飞机组成,分别是:

编号No.2738 R-RMPA的俄制R-1,驾驶员米哈伊尔·米哈伊洛维奇·格罗莫夫(Михаил Михайлович Громов),机械师叶夫根尼·罗兹维奇(Евгений В. Родзевич)

编号No.2733 R-RMPB的俄制R-1,驾驶员米哈伊尔·亚历山德罗维奇·沃尔科沃诺夫(Михаил Александрович Волковойнов),他同时担任副队长,机械师瓦西里·彼得罗维奇·库兹涅佐夫(Василий Петрович Кузнецов)

编号No.2601 R-RMPE的俄制R-2,驾驶员阿卡迪·尼基佛洛维奇·阿卡托夫(Аркадий Никифорович Екатов),机械师马里科夫(Ф.М. Маликов)

编号R-RDAP的德制容克斯F.13“真理”号(ПРАВДА),驾驶员伊万·克林门蒂维奇·波利亚科夫(Иван Климентьевич Поляков),机械师伊万·瓦西里耶维奇·米克海耶夫(Иван Васильевич Михеев)

编号R-RDAO的德制容克斯F.13“红色羊毛工”号(КРАСНЫЙ КАМВОЛЬЩИК),驾驶员尼基塔·伊万诺维奇·内德诺夫(Никита Иванович Найдёнов),机械师瓦西里·弗拉索维奇·奥西波夫(Василий Власович Осипов)

编号R-RDAX的俄制AK-1,驾驶员阿波利纳利斯·伊万诺维奇·托玛谢夫斯基(Аполлинарий Иванович Томашевский)机械师尼古拉·安德烈耶维奇·卡米舍夫(Николай Андреевич Камышев)

除了上述飞行人员,剩余七人都是宣传工作者。前面提到筹备此次飞行的委员会中就有媒体的代表,记者们总是偏爱这样的冒险题材,这七人中包括俄罗斯通讯社(Роста)的米克尔(Михельс)、《真理报》(Правда )的罗森布拉特(Розенблат)、《消息报》(Известия )的齐娜达·里希特、《列宁格勒真理报》(Ленинградская Правда )的列别坚科(Лебеденко)、军事新闻记者奥萨奇(Осадчий)。其中齐娜达·里希特是位女性,她乘坐的飞机驾驶员格罗莫夫后来回忆说她有个不安分的灵魂,自从丈夫去世后就一直对冒险情有独钟,后来她还写了本关于此次长途飞行的书《七千公里空路》(7000 км по воздуху )。队伍中还有一位电影导演弗拉基米尔·阿道夫维奇·什尼德罗夫(Владимир Адольфович Шнейдеров)和摄影师布留姆(Георгий Блюм),他们全程拍摄了很多素材,后来剪辑为《伟大的飞行与中国国内战争》(Великий перелёт )的影片并在苏联公映,这是另一个故事了。油管上曾经有此片,但现在链接已经失效,国内由上海音像资料馆买过一份拷贝。

02

1925年6月10日上午8时,飞行队终于从莫斯科的托洛茨基机场(Aэродрома Имени Троцкого)启程了。这座机场的前身即著名的伏龙芝中央机场,建于1910年,1923-1926年曾以托洛茨基的名字命名,因为众所周知的原因后来不再使用这个名字。机场周围曾经聚集了米高扬、苏霍伊、伊留申、雅科夫列夫等飞机设计局的工厂,多款知名飞机曾在这里试飞,2003年这座机场正式关闭,计划改建为航空博物馆。

按照飞行计划,每一段航程大概在500-750公里,两架同型号的飞机一起飞行,这样可以互相照应,比如两架R-1、两架容克斯分别编为一组,而AK-1和R-2同时起飞降落,她们的航程较短,因此一般情况下先出发,也先降落,为后续四架飞机勘查降落场地。

机队飞行三个小时后降落在下诺夫哥罗德,经过休整后于下午4时再次升空飞往喀山。先抵达喀山的是两架R-1和一架R-2,两架容克斯和AK-1中途遇雨,耽搁了一段时间才到。飞行队在喀山受到热烈欢迎,队长施密特做了热情洋溢的演讲,休整一晚后飞行队在6月11日飞往萨拉普尔,中途沃尔科沃诺夫驾驶的R-1迫降一次,但很快便赶上了队伍。由于天气原因,在萨拉普尔停留了两天后,飞行队于6月13日再次出发,上午5时05分六架飞机先后起飞,两个小时后,AK-1和两架容克斯降落在克拉斯诺乌菲姆斯克,另外三架飞机则直接飞向库尔干。在飞行途中格罗莫夫驾驶的R-1因为输油管漏油的问题迫降,另一架R-1也一同降落,在管路问题修复后分了一些油给他们,两架飞机才继续赶路。上午9时30分,另外三架飞机从克拉斯诺乌菲姆斯克出发,下午1时也飞抵库尔干。

队长施密特在苏联某城市降落时站在汽车上向群众讲演

6月14日,飞行队从库尔干出发,正赶上东风,在经过四个多小时的飞行后抵达鄂木斯克,AK-1最后一个赶到,降落时已经是晚上8时,在那里飞行队再次受到热烈欢迎,工农群众打出横幅,还有军乐队的演奏,同样由施密特发表热情洋溢的讲话。16日上午飞行队从鄂木斯克出发,飞行六个小时后抵达新西伯利亚。17日,当地政府举行了盛大的欢迎集会,有两万人参加。在新西伯利亚原计划停留三天,但因为天气原因不得不一再推迟。在不能飞行的那几天,他们去看电影和戏剧表演,还有个小插曲:据R-1的驾驶员格罗莫夫撰文回忆,他的机械师叶夫根尼有一个晚上没回来,第二天才知道是跟着一个芭蕾舞演员回家了,幸好他们的队长施密特没发现这件事。

6月21日经过几小时的飞行,上午9时飞行队抵达克拉斯诺亚尔斯克,第一个降落的是沃尔科沃诺夫驾驶的R-1。八千名当地民众举行了欢迎会,政府、工会、铁路工人和农民的代表分别致辞。在这一段航程中,R-2因为发动机的冷却系统故障而迫降一次,AK-1因为机械师的失误影响了罗盘,飞机迷失方向不得不迫降,在询问当地居民后确定了方向才再次起飞,好在这两架飞机都在当天赶到了目的地机场。当时克拉斯诺亚尔斯克的机场位于叶塞尼河旁,他们降落后的第二天因为降雨导致河水上涨,机场都被淹了。23日飞行队离开克拉斯诺亚尔斯克并在当天抵达下乌金斯克。24日上午7时50分飞行队从下乌金斯克出发,当日抵达伊尔库茨克。

在苏联某城市降落的编号为R-RDAX的AK-1

伊尔库茨克位于贝加尔湖南部以西,飞行队必须要穿过这座狭长的湖,湖面上天气多变且常有大雾,湖西部和东部都横亘着高山,于是飞行队认真研究地形以确定飞行路线,研究天气报告以确定出发时间,甚至安排了一艘船在贝加尔湖上航行,以便飞机迫降水面可以尽快实施救援。由于连续大雨的原因,直到7月1日上午8时飞行队才再次出发,可是两架容克斯在湖面上遭遇巨大的雨云墙,起飞一个小时后不得不折返回去;两架R-1在雾中不敢贸然翻越山岭,最后沿着色楞格河的河岸降落在上乌金斯克(Верхне-Удинске,今乌兰乌德),R-2和AK-1则没了消息。乘坐容克斯的队长施密特降落后立刻赶到火车站发电报,询问各火车站有没有看到他们的飞机,下午2时收到消息说R-2和AK-1刚飞过买卖城前往乌兰巴托,后来证实状况实际上更复杂。7月3日,两架容克斯从伊尔库茨克飞到了买卖城。7月4日,两架R-1从上乌金斯克飞往乌兰巴托,在经过买卖城的时候看到停着的两架容克斯,通过地面发射的信号弹得知他们并不需要帮助后,两架R-1继续前进,最后降落在乌兰巴托,R-2竟然已经停在机场上了。两架R-1降落不久后,两架容克斯也降落了,但仍然没有AK-1的消息。据驾驶R-2的阿卡托夫说,他们和AK-1侥幸穿过贝加尔湖上的云墙,躲过湖东面绵延一千多公里的达乌里山脉,但在大雾中两架飞机失去联系,随后R-2遭遇大雨不得不迫降在野外,他们的飞机没有机舱,只能在机翼下躲雨。雨停后天已经黑了,又冷又饿的他们走了四公里才遇到一个蒙古包,好在那些蒙古人很热情,招待他们吃了东西。第二天,也就是7月2日,他们重新起飞,当天降落在乌兰巴托。失去了AK-1的消息,队员们都很焦急,一架容克斯出发去进行搜索,但毫无发现。就在众人感到绝望的时候,天空中突然传来发动机的轰鸣声,AK-1终于也来了,六架飞机终于重新汇合。事后才知道AK-1在与R-2失去联系后也不得不迫降,好在他们有机舱可以休息,不像R-2的飞行员和机械师那样在野外受冻。在乌兰巴托,蒙古人民党组织了盛大的欢迎集会,乔巴山接见了所有的队员,并发表了颂赞飞行员,号召向苏联学习的讲话。作为回应,施密特称赞了蒙古人民反抗帝国主义的行动,强调蒙古的“解放”归功于蒙古人民。据说这是蒙古人第一次看到飞机,1931年苏联送给蒙古政府3架R-1s,蒙古政府又采购了3架,组建了蒙古最早的空军。

蒙古空军的R-1s前苏联飞行员和蒙古军人的合影

从伊尔库茨克到乌兰巴托这一段的考验主要是贝加尔湖上空多变的天气以及在大雾中飞越东南方向的高山,而从乌兰巴托到到张家口这一段则需要闯过无边的戈壁。虽然西伯利亚也广袤无垠,但至少有铁路线可以作为地标,戈壁这一段除了罗盘只能通过电报线路来辨别方向,为此,飞行队在乌兰巴托停留了接近一周的时间,准备预案制定飞行计划。7月8日上午5时许,飞行队出发,约五小时后除了AK-1外都抵达了中蒙边境的乌德(今扎门乌德)。派出车队搜寻后,原来AK-1中途遭遇强风迫降,结果机腹受损,驾驶员和机械师执意自己修复,拒绝了同伴的帮助。接下来将进入中国境内,7月9日,剩余的五架飞机飞往张家口以北的庙滩,但意外再次发生,编号R-RDAP的容克斯在降落时撞到了一处浅沟,造成起落架无法修复的损伤,探险的旅程终止在了离北京只有几百公里的地方。

据1925年北洋政府的《交通公报》,7月9日,也就是飞行队抵达庙滩的第二天,北洋政府交通部致函航空署,虽然苏联方面早就通知了北洋政府这次从莫斯科到北京的飞行计划,但中方并没有给予通行的回复,而且飞机到了庙滩,苏联大使馆的参赞才“声称”如果7月9日天气好俄国飞机将飞往北京。仓促间,航空署派出科长韦庭鲲、交通部部员王季子、张文焕会同海关人员急赴庙滩处理入境事宜。就这样,过了近一周的时间,俄国飞行队终于在7月13日飞抵北京南苑机场。

03

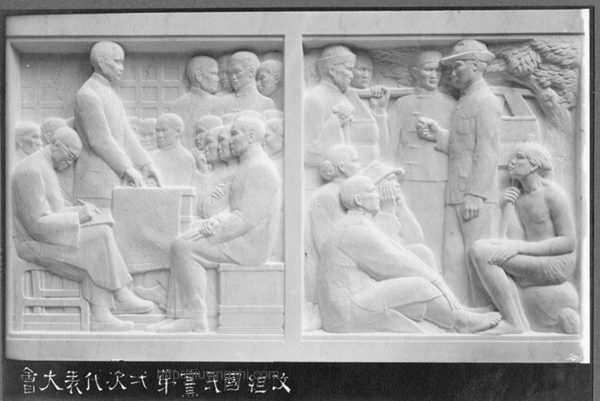

为迎接苏联航空队的到来,北洋政府在飞机降落的南苑机场筹备了盛大的欢迎仪式。因为苏联大使馆通知俄国飞机确定到达北京的时间较晚,因此现场没有搭设传统的彩牌楼,只有一个巨大的席棚,棚前横向拉着红、黄两色的彩绸,正中交叉悬挂中苏两国的国旗。棚内正面摆一长案,上面摆着各界准备送给飞行员们的奖品,西南北三面摆着覆有白餐布的长桌,上面陈设饮食器皿,饰以盆景等物,餐桌后摆着座凳,坐着各界男女来宾。同时在场门及机场四周都有荷枪实弹的陆军步兵和宪兵维持秩序,甚至还专门划定了临时停车场,各种车辆都停在场外西北之空地。记者对于各界预备送给飞行员的奖品有很详细的记录,其中有国民党本部所赠大银杯一只;警监朱深所赠小银杯一只;航空署署长何遂所赠景泰蓝镀金鼎一个、景泰蓝方炉两个、景泰蓝圆炉两个,景泰蓝瓶两个,银鼎七只,自画山水屏七件以及他本人的肖像照七张。装着七只银鼎的木匣上都贴着红纸条,写着上下款等内容,如送给驾驶AK-1的托玛谢夫斯基的盒子上写着“苏联飞行家欧亚航空第一次来华纪念”,中间写着“北游大方”,下款是“中华民国航空司令何遂敬赠”,送给沃尔科沃诺夫的木匣字条中间题字是“青云有路”,送给驾驶格罗莫夫的木匣字条中间题字是“御风”,送给团长施密特的木匣字条题字是“壮志可风”,送给波利亚科夫的木匣字条题字是“北海游鸿”;冯玉祥所赠瓷花瓶两尊;政府所授纪念奖章七座;沪案(即五卅惨案)后援会赠鲜花一篮;国民党赠纸花圈四个;雪耻大会赠花圈两个;江苏如皋平民社赠该社社旗一面;大阪朝日、东京朝日两新闻社各赠鲜花两束;各界妇女联合会代表刘清扬赠花盆景一个;全世界工人联合会赠绣红缎金字匾额一块。

上午8时半,航空署收到张家口发来的消息,说看到苏联飞行队经过张家口上空,径直向北京飞去,于是航空署负责迎接的职员便在欢迎大厅的外墙贴出通告,在场的民众以为飞机即将抵达,都“引颈西望”,航空署也派出几位飞行员驾机升空,“往来梭驶”以示欢迎。其中有一位航空署署员的女儿戴女士,也驾驶飞机进行了空中表演,做出种种花样,引得观众一片喝彩。现场很多人拿着照相机拍照记录,卖饽饽、冰水、汽水的小贩则担着货担密布大厅左右。可到了九点钟,仍然不见苏联飞行队的踪影,于是观众们有的席地而坐,有的去找荫凉的地方,都散了。

据说当天在南苑机场的观众有三千多人,一部分是附近住户的妇女老幼,更多的则来自民间组织。据《顺天时报》和《航空月刊》的报道,12日晚至13日晨,“有国民党籍学生等,乘数量汽车驰行各街市,散布传单,如雪片然,以促都人士莅苑欢迎。”在南苑机场参加欢迎仪式的各种团体有二十多个,“除全国学联会沪案雪耻大会、国民党员及北京国民党市党部、中国青年军人北方执行委员会等人数占有过半数外,复有武汉学联会、全国各界妇女联合会、全世界工人联合会等团体。”北京的军政界代表有:“海陆军部代表周葆霖、内务部代表吴承提,参谋本部代表胡承祐、赵德馨,交通部代表王时泽、谢式瑾,西北边防督办署代表高宝龙、国民一军代表胡文彬、国民二军驻京办公处员、京师宪兵司令部代表马伯乐、全国烟酒督办代表梁适、杨学恺,警卫厅司令代表邓萃英、警察厅代表杨开甲、全顺、王贵、京师总商会代表高金钊。”航空署署长何遂“因军务缠身,派总务厅长张浩代表总司欢迎招待之责”。苏联方面则有“大使加拉罕、参赞伊凤阁以致侨民共有数百人”。另外还有二十多人的日本记者团,看来日本的媒体对这件事颇为关注。还有警厅音乐队和十一师音乐队等数起,并有救护队一队,上标红十字旗帜;雪耻会学联的汽车旁均插 “欢迎苏联飞机”及“中俄民族联合”等旗帜。据记者观察,现场罕有代表北洋政府的五色旗,更多的则是红旗,是“中国之青年……渴望飞机之到来……有特别热烈之情感。”

到了下午1时10分,东北方向终于出现三个小黑点,现场有一位带着望远镜的俄侨兴奋地说:“飞机到了,飞机到了!”众人听后纷纷鼓掌,有的人则挥舞手中的小旗表示欢迎。几分钟后,编号2738的R-1首先降落,飞机还未停稳,机械师就跳下飞机(当时的报道称是“第二驾驶员”,但实际上没有副驾驶,只有驾驶员和机械师,因此极有可能是机械师或队长施密特跳下了飞机),并向观众挥手,接着与大使加拉罕及中方参加欢迎的主要人物握手,各团体的花圈挂在了螺旋桨上,红旗则插进驾驶室。接下来降落的是编号R-RDAO的容克斯飞机,报纸称“此机特大,中容六人”,“具全属铝之合金所制,在华实为罕见。”五分钟后,第三架飞机,编号为2601的R-2降落。三架飞机停在欢迎大厅前,头北尾南,比肩排列。下午四点,第二架R-1才抵达南苑机场。第五架飞机AK-1则在17日晚7点20分抵达北京。13日首先降落了三架飞机后,观众们都向飞机涌去,人群中青年们挥舞着国民党党旗和红旗,并高呼“苏俄飞行员万岁!”,报纸上形容“热烈情况有如大旱得获甘霖”,甚至提到有一班女学生“尤形踊跃,且有趋至俄机旁揽扶飞行员,速行下机以邀首先把握之荣”。航空署职员在十一师大刀队的护卫下立刻对飞机进行了检查,之后飞行队的成员们收拾行囊走进欢迎大厅,军乐大作,掌声雷动。

降落在南苑机场的R-1,由士兵守卫,机头挂满花圈

降落在南苑机场的Ju F.13,驾驶室插着红旗,机头摆着花圈

降落在南苑机场的Ju F.13

首先由徐谦代表工商学各界致欢迎词如下:

苏联飞行队此次由莫斯科飞行,经西伯利亚蒙古直抵北京,其意义至大。近年以来,欧美飞行技术,进步甚速,在交通上开一新纪元,中俄两国,接壤数千里,此次飞行成功,于将来两国之亲善关系,自必有重大影响。中国自百余年来,受帝国主义列强之压迫,此帝国主义之列强,所以能横行中国而无忌,不过挟其发达较早之技术,如枪炮战舰飞机等,以相逼迫。中国原系农业国,机器工业,发达较迟,而帝国主义之列强,蹈瑕抵隙,即在于是。苏联开国以来,首以解放东方民族,反抗帝国主义,号召于世。去年与我国订立协定,完全根据平等相互之原则,废除从前中俄间一切不平等条约,开百年来东亚国际史之新纪元。苏联立国以来,不但主义上一反以前帝国主义者之所为,而国内物质上亦有长足之进步,飞行事业,其一端耳。但以前帝国主义者,皆利用物质文明,为侵略弱小民族之方法,苏联则以物质文明为扶助被压迫民族之工具,此其大不同之点。今于苏联飞行队抵京之时,特代表北京市民致极端欢迎之意,并祝中华苏联两国之亲善关系与日俱进。

北京农工商各界团体,中华民国十四年七月十三日

徐谦致词毕,航空署总务处处长张浩,代表航空署署长何遂致词如下:

我华俄两国,同立于亚洲大陆之上,壤地相接,风尚略同,近百年来,两国间之交通事业,亦顺世界之潮流,同时进展。自飞机发明,我两国更得于轮舟铁路而外,发挥其交通上之进步,此两国国民所同深欣幸者也。今承贵国飞行诸君,不避艰险,惠然来临,我国民无不欢欣鼓舞,以瞻望诸君之光荣。因念我两国缔约二百数十年,通商之早,邦交之笃,为近今国史上所仅见,此次诸君飞行万里,其毅力与决心,既足表示我两国亲睦之真诚,尤足为我航空界互相提携之先导。鄙人仅代表敝署长,偕本署全体同僚,以极诚挚之态度为极隆重之欢迎,籍答远到临存之厚意,敬祝贵国飞行诸君万岁,并祝我航空界万岁。

张致词毕,又由刘清扬女士手致鲜花数束,各驾驶员皆一一领受,并致答谢之意,学联会代表于国珍大喊“苏联飞行机万岁!苏联首先取消不平等条约,中苏两国亲善万岁!”众附喊之,欢声雷动,情形极为热烈,双方各通款洽后,即出厅在大门前合拍一影,徐谦、加拉罕正中立,中国方面欢迎者排立于徐谦一旁,驾驶员及俄侨排立于加拉罕一旁,撮影毕即散,各界代表亦相继散去,所有赠品都用汽车运往苏联大使馆,飞行队的成员们也住在使馆里。

北京的青年人争相与队长施密特(中间大胡子者)合影

刘清扬女士(前戴帽举旗者)与参加迎接的中俄女士合影

南苑机场上欢迎的人群

7月13日晚,苏联大使加拉罕在使馆举办招待会,队长施密特致辞说“中俄飞行之成功,不独足以表示苏联飞行事业之成功,抑足为中俄两大民族热烈同情之示威,此次飞机所过之处,凡俄国与西伯利亚农民,以及村民僻族,莫不为中俄关系进步而所幸,且纷纷请该队代其向中国人民致意。”14日上午飞行队员参观了故宫三大殿,下午航空署在中山公园来今雨轩为飞行队举办洗尘会,因为航空署署长何遂“因故未迄亲行来京招待”,于是由总务科长张浩代为主持,并邀沈瑞麟外长、大使加拉罕(因事未到)、海军总长林建章、代理农商总长莫德惠、徐谦,及苏联大使馆参赞苏洛维夫、商务参赞克赖斯柯等作陪,席间由张浩表示欢迎之忱,苏洛维夫参赞及飞行队长施密特举杯称谢,“并祝中俄合作及中国航空事业进步,后由航空署飞行家王君演说,声言当此中国对帝国主义奋斗之际,而苏联飞行家以中国之良友飞来中国,实堪中国人民之欢迎,望代向苏联全体飞行家表示诚挚之意云。”15日上午,飞行队游览颐和园万寿山,16日下午一时飞行队去拜访了航空署长何遂,接着拜访了外长沈瑞麟。17日下午,飞行队的四架飞机绕北京城三匝,一说是为了答谢北京市民的厚爱而作飞行表演,实际上是为了迎接最后抵达的第五架飞机AK-1,带领其降落南苑机场。无论如何,在绕北京城飞行期间,“其声隆隆,震动屋瓦,”“商家市民妇孺等……咸多趋至街表举手仰视,甚至行路座车者亦多停车止步,且为种种之评论”。21日下午三时,飞行队员在加拉罕的带领下去执政府觐见了段祺瑞。22日中央观象台长高鲁在观象台设筵招待飞行队员及苏联大使馆主要人员(加拉罕大使因事未到),并邀蒋梦麟、张浩等四十余人作陪,席间高鲁举杯致辞:“中国亲俄之理由甚多,苏联时以民族独立及民族自决为念,即属中国亲俄原因之一,俄飞行家初抵南苑,即表示希望中国飞行事业进步以作卫护中国主权之利器,此语尤为吾人所难忘,苏联政府之赞助科学与学者,亦属可称颂之一端。”参赞苏洛维夫代表答谢,继由施密特代表飞行员致答辞,“吾人飞行成功固属可喜,吾人适于可代表全俄工人农民向中国民族奋斗先锋之智识界优秀分子表示敬意之际而飞抵中国,此层尤为可庆,谨举杯就中国新兴势力胜利”。

04

苏联飞行队成功从莫斯科飞抵北京完成了最初设定的目标,但随后从苏联方面又传来新的指示:飞行队中的两架R-1将途经沈阳、汉城等地飞往日本东京。限于当时中国的形势,能否在沈阳降落需要张作霖同意,而在朝鲜的降落点则需要日本政府同意。两架R-1所装备的苏制M5发动机已经飞行了近七千公里,必须要进行更换,为此,飞行员在北京等发动机从莫斯科运来并安装调试用了三周,直到8月30日才出发,最终在只有一架R-1在9月2日抵达东京,另一架因为天气原因迫降在下关附近,日本政府建议飞行员将飞机拆解后运往附近的机场再起飞,但飞行员拒绝了,带着机械师乘火车去了东京(这么做的原因涉及苏联和日本两国飞行队的“竞赛”,一方是从莫斯科到东京,一方是从东京到莫斯科,这是另一个故事了)。

其余三架飞机将取道洛阳、南京、上海,最后去广州。和东北的情况一样,飞行队去河南前先给督军岳维峻发了电报,在获得同意后,于8月13日上午6时,三架飞机从南苑机场起飞往开封,当日上午11时抵达,16日上午8时,河南督军岳维峻到开封演武厅送别飞行队往郑州,但其中AK-1起飞丈余便坠落,好在人没有受伤。17日中午交涉员林实在郑州宴请了飞行队,并与警备司令杨瑞轩乘坐飞机“在四周环绕数匝”。18日上午7时,剩余的两架飞机(R-2和容克斯)先后升空飞往南京。这天上午8时,南京方面负责维持秩序的军警齐集小营演武厅等候,沿途往观者络绎不绝。中午12时半,“遥见西北方面,有形似飞隼之单翼飞机一架,从云际飞来,场中先燃薪以待,既到时,由先来之俄通讯员用水泼于火上,黑烟上腾,以通信号,环城翱翔两匝,由场之西北隅落下,如燕掠水面式”。南京方面在现场负责招待的有:“江宁交涉署李科长,军署甄副官、省署马副官、宪兵司令部薛视察长、刘队长、张副官长、省警厅赵代厅长、刘督查长、保安队程队长、北区刘署长”,另有军警百余人。降落后,队长施密特和驾驶员被请入厅休息,约20分钟后R-2降落,有军官上机检查,待驾驶员下机后都去厅内参加西餐招待会。飞机由军警看守保护,各驾驶员下榻于下关惠龙饭店。

飞行队原计划只在南京停留三个小时,但由于上海方面通知说机场要19日才能准备好,因此飞行队在南京多停留了一段时间。8月20日晨,飞行队临行前各机关代表均与施密特一一握手致送。上午10时,两架飞机先后降落在上海的虹桥路中国机场,江苏省特派交涉公署科长杨念祖、俄文秘书周鼎、汪煜,以及航空署职员前往欢迎,淞沪戒严司令部派出了戴参谋长和外交秘书上淑霞迎接,此外中华民国学生联合会上海学生联合会等团体也派出代表迎接。现场秩序则由“剿匪军”第五团第一营营长牛永和和六十名士兵负责。按照原定计划,机队将继续飞往广州,但8月20日廖仲恺在广州被刺导致当地政局突变,于是飞行队取消了后续的飞行计划,23日在上海将两架飞机拆解,走海路运至海参崴,飞行员和机械师五人乘坐火车往南京,再转车前往北京,最后回国。值得一提的是,其中那架编号为R-RDAO的容克斯F.13一直以拆解的状态保存在海参崴,直到1926年被广州国民政府买去,以另一种的形式完成了广州之旅。

俄国飞行队在上海备受中外官绅欢迎,全国学生联合会上海学生联合会决议,发起欢迎俄国飞行队组织筹备处,分赴各公团接洽,并定于23日晚7时举行筹备讨论会议,到会的团体有:上海总工会、海员工会、沪北工商学会、上海印刷总工会、法学研究社、上海妇女国民会议促成会、上海各界妇女联合会、上海夏令演讲会、闸北学生五卅后援会等,各派代表列席,共同讨论欢迎手续。8月25日下午1时,上海方面在新区交涉署大楼宴请苏联飞行队,淞沪戒严司令部刑士廉司令、江苏特派交涉员许沅、海军总司令杨树庄、沪海张道尹、常芝英警厅长、李知事等为主人,航空署科长韦北海作陪。戴参谋长、金副官长、张团长,海军总司令代表李司令、夏参谋、蒋副官、吴淞无线电方局长、南北总商会会长等,均由交涉署交际科长杨念祖、帮办王镜舜,周鼎、汪煜两办事员等殷勤招待,席间许交涉员作简短发言,称苏联飞行员“鹏程万里而来,历尽艰险,卒能平安抵沪,今日本特派员暨地方长官,得聚一堂,不胜荣幸,甚为钦佩诸君之壮志,此后中俄空中交通之成立,即可以此为标准,并祝诸君前途健康。”施密特也有简单答辞,此次来沪“以开中俄空中交通新纪元,辱承贵国官商学工各界欢迎,无任荣幸,中国年来日趋进步,深望以自主之精神,进行之前途,莫大之希望。”

队长施密特在上海出席各团体欢迎会后合影

05

作为“一声炮响”为中国送主义的苏联,其飞行队来华的时间正值第一次国共合作的高潮,国内工人运动和反帝斗争正如火如荼,为这次飞行探险活动增添了一层政治色彩,也解释了双方发表讲话的一些言辞以及行为。

1925年2月上海日商纱厂的工人为反对虐待而罢工、5月15日顾正红带领工人要求厂方复工而被枪杀、5月30日公共租界英国捕头爱伏生调集巡捕向抗议的中国民众开枪造成的五卅惨案……与日、英等国在中国的行为形成鲜明对照的是苏联,1917年俄国十月革命后,苏联政府宣布废除沙皇政府强加给中国的一切不平等条约,宣布放弃帝俄在中国侵占的领土。1919年7月25日,苏俄政府发表了《至中国国民及南北政府宣言》,表示“废除沙俄与中国、沙俄与第三国所缔结的旨在奴役中国的一切不平等条约和密约。”1920年10月,苏联政府发出《致北洋政府外交部备忘录》,其中一点是“苏俄政府废除俄国各前政府与中国所缔结的一切条约,放弃帝俄在中国侵占的领土与租界”。 因此在北京和上海的工会、学联非常积极主动地组织欢迎苏联飞行队的活动,并在欢迎现场高呼“万岁”等口号。

飞行队的队长施密特出发前在机场曾对民众演讲,他说:“工人阶级群众们,你们今天来欢送我们飞行队前往中国,那个广袤而遥远的东方国家。每个人都想知道为什么我们要飞去那个落后的、不文明的国家,而不是选择西欧的那些文明国家?中国拥有巨大的财富,人口是我们苏联的三倍。但尽管有着巨大的财富,仍有数百万人生活在非常悲惨的境地。国家的这些财富既没有被她的国民获得,也没有被中国的资产阶级获得,而是被外国的资本家掠夺走了。中国的工人每天工作14-16个小时,只能获得20戈比。中国的农民靠人力耕种土地,马匹对他们来说是奢侈品。农民从贫瘠的农村来到城市,他们拉车谋生,车上要么是肥大的胖子,要么是他们的行李,饥饿的人群和人力车充斥着中国的城市。这就是我们为什么要飞去中国的原因,为这个被压迫但有反抗精神的民族,我们的机翼带着热切的祝愿,希望那些已经开始的斗争获得成功……我们将把苏联反对资本家的热情带给中国的劳动人民。”

飞行队选择降落在北京、上海和广州这样的城市,我猜也是因为这几个地方,特别是南方的上海和广州是斗争的最前线。尽管广州最后没去成,但是飞行队去了郑州,1925年2月郑州京汉铁路总工会恢复办公,河南工人运动的中心就在郑州。当然,苏联方面说“放弃帝俄在中国侵占的领土与租界”,但并无实际行动。1924 年5月21日中苏两国签订的《中苏解决悬案大纲协议》中规定,双方在议签字后一个月内举行会议,商订解决所有悬案的详细办法,结果会议拖到1925 年8月16日才召开,而且在开幕后第二天,苏联代表加拉罕即离开北京回国。

这只是事件一面,我认为还有一面是苏方的此次长途飞行计划不可能完全出于航线的开拓,不是纯粹的和平目的。此次飞行的主力飞机是苏联自产的R-1,仅能承载两名成员,最大载重仅750公斤,几乎没有民用航空的价值,像其母型DH.9一样,主要用途是被改装为军用飞机,就像其在后来的中东路事件及北伐战争中的表现一样。这次飞行必然也是验证军用飞机编队飞往远东的路线和可能性

尽管当时的中国仍处在“城头变换大王旗”的状态,但北洋政府也并非完全无脑,在获知苏联飞机将要来华的计划后,专门制定了一套办法,并通知各飞机目的地政府部门执行。这套办法共八条,开列如下:

一、此次俄飞机来华,系由驻俄大使先期正式通告,经中国政府特许后,方得飞航入境,并受中国政府派员之检查

从以上办法可以看出,北洋政府充分考虑了中国的主权,严禁携带照相和无线电器材,不允许自行选择降落地点及严禁飞越军事目标,同时又不卑不亢,提出苏联方面要报备飞机的发动机样式及马力,也算是情报的搜集吧。想来航空署应该提供了许多专业建议,不过苏联飞行队尚未离开北京之时,即7月30日,航空署署长何遂即请辞,由曲同丰接任。 总之,一个特殊国家的飞行队历时月余,飞过荒原、湖泊、高山、戈壁和城市,在一个特殊的时期来到中国,无论如何是值得钦佩的。