1927年,国民政府在筹建中央研究院的过程中,即决定成立北平研究院,作为北平大学区的研究机构,保持独立的学术机构身份。1929年9月9日,国立北平研究院正式成立,李石曾任院长,李书华任副院长。同年11月,又成立了北平研究院史学研究会,办公地点在中南海怀仁堂西四所。史学研究会(所)的工作内容之一是编写《北平志》,而编写《北平志》的准备工作之一就是北平庙宇调查。依据北平社会局所藏的全市大小庙宇清册,从1930年3月-1932年3月,工作人员完成了内外共11个区合计882处庙宇的调查,绘制庙宇平面图七百余幅,照相三千多张,金石拓片四千余品,记录八百余份,可谓科学、彻底。1933-1936年,又进行了查遗补漏。但1937年七七事变爆发,所有工作被中断。1938年史学研究所随北平研究院迁往昆明,这批整理好的北平庙宇资料或迁往昆明,或易地保存。抗战胜利后,北平研究院回迁,这批资料也在1947年运回北平,“大致完好无损”。1949年11月,史学研究所并入中国科学院考古研究所,这批资料也被考古所接收。1950年考古所对这批资料进行整理和编目,油印了《北平庙宇调查资料集览》等资料。随着文革的到来,后续的工作又被中断,所幸在动乱年代这批资料被封存,没有受到损毁,直到1995年这批资料才从郊区库房迁回文物研究所的新楼,但是,几乎已经没人记得这批珍贵的资料了。2003年,中国文化遗产研究院(前身是北京文物整理委员会)对院藏文物梳理,对1930年代完成的北平庙宇调查资料进行了重新清点和登记,并在2015年6月出版了《北平庙宇调查资料汇编·内一区卷》、2016年3月出版了《北平庙宇调查资料汇编·内二区卷》和《北平庙宇调查资料汇编·内三区卷》,并计划继续出版后续部分。真是功德一件!

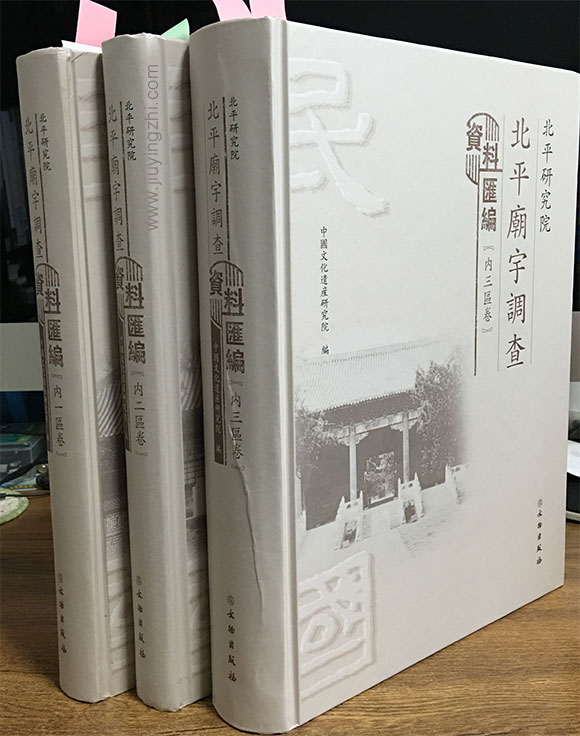

已出版的三卷《北平庙宇调查资料汇编》

这套丛书对我很有用,眼馋了很久,终于下决心跳进这个大坑(三本定价分别是210元、190元和310元,后续还有10卷计12本),把已经出版的这三本买回来了。书刚送到,我先粗略翻了下里面的照片,小小的失望了一下,如下。

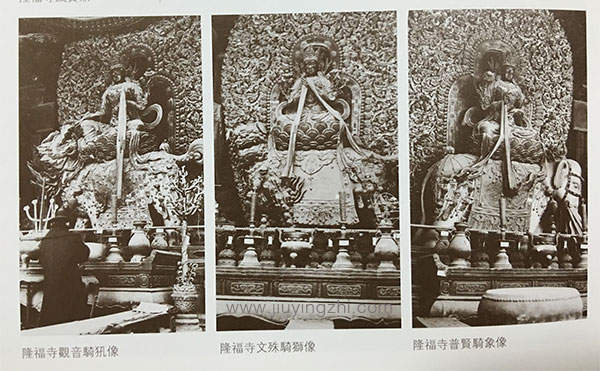

同样的照片标注在不同的寺庙之下。《内一区卷》P276,猪市大街四十四号的土地庙照片和《内三区卷》P388右下,交道口南大街门牌五号的土地庙照片一样。《内三区卷》P274,隆福寺的骑犼观音、骑狮文殊、骑象普贤像照片又出现在同卷P491,雍和宫的条目下。雍和宫内的佛像一直保存比较完好,隆福寺已经彻底没了,确定那三尊佛像属于哪座寺庙是件很容易的事情。

同样一幅土地庙照片出现在两座不同的土地庙条目下

标注为隆福寺的三座佛像照片

标注为雍和宫的三座佛像照片

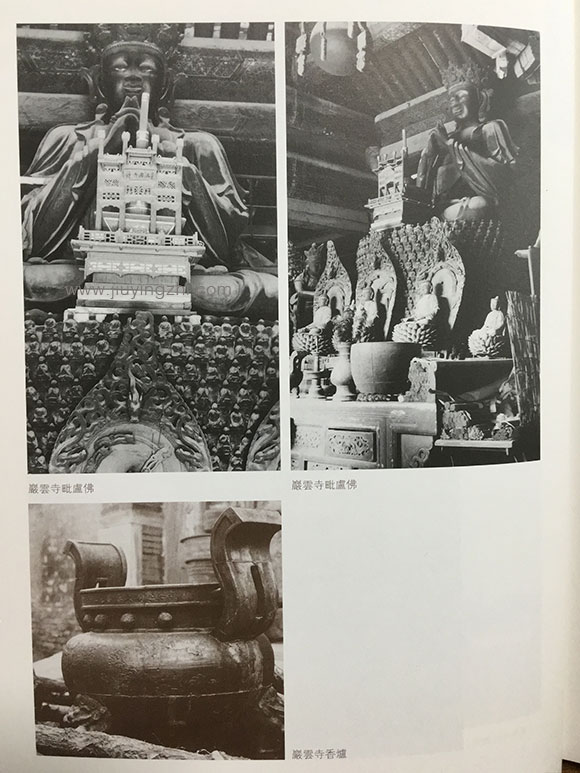

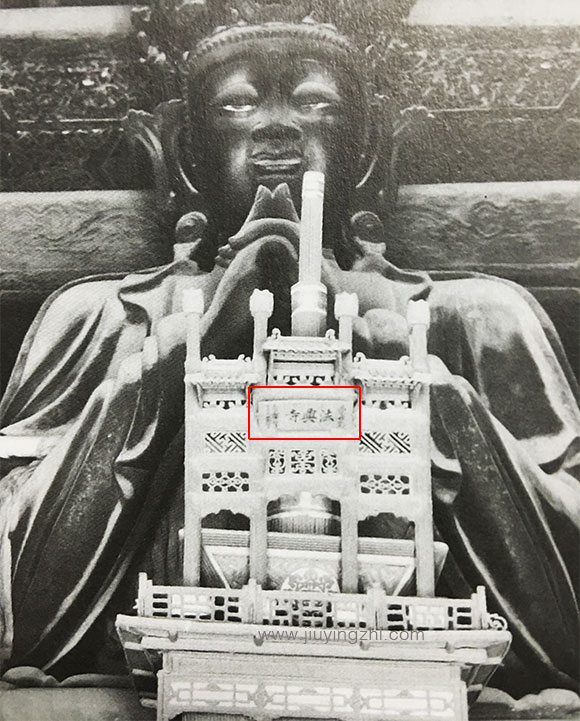

明显的标注错误。《内一区卷》P26,南小街什坊院三十八号“严云寺”条目下的毗卢佛照片,佛前所供的牌楼上清晰可见“法兴寺”三字。查北京档案馆根据1928年、1936、1947年北平市政府对市区内寺庙的登记档案编写的《北京寺庙历史资料》,P479总208条目下法兴寺位于内一区什方(坊)院胡同三十八号,其“明泰昌年造铁香炉一座”也与《内一区卷》“严云寺”条目下的明泰昌款香炉照片相符。同样的,在《北京寺庙历史资料》1947年的登记资料中,P690也注明“一区什方院胡同38号”是法兴寺,主持福振。为什么1928年的登记资料里没有法兴寺我们不得而知,但其在此后改名“严云寺”的可能性微乎其微,况且在1930年代北平历史研究院的调查资料以及1947年北平市政府的登记资料中,这座寺庙的名字都叫“法兴寺”,所以为什么在《内一区卷》中标注其为“严云寺”就是一件耐人寻味的事情了,查《北京寺庙历史资料》并没有一座叫“严云寺”的寺庙。

严云寺条目下的毗卢佛和明泰昌款铁香炉照片

毗卢佛前的牌楼上清晰可见“法兴寺”三字

有一处错误就容易让人对所有资料的准确性产生疑问了,况且以上三处。发现这样的问题并不是否认编辑们的工作,毕竟出版是件很辛苦的事情,这样的资料能分享给公众也是我辈之幸,但,总是有些小不爽(疑惑脸)。总之,在经历抗战和文革两次中国历史上的大动乱而幸存下来的珍贵史料,印刷成不菲的巨册资料,如果提供的信息不够准确,出版的意义和辛苦也就大打折扣了,希望后续的12本杜绝此类问题。