接到一个任务,要考证下面这张合影里的人到底是谁。

好吧,先来看看手头有什么。

首先,这张照片的作者是托马斯·查尔德(Thomas Child,1841-1898),这是他编号为182的作品。[1]查尔德是大清海关雇佣的英籍洋员,在中国,确切的说在北京从事拍摄活动的时间是1870-1889年,也就是说这张照片应该摄于这一时期。从照片的状态来看,应该用的是玻璃干版,拍摄时间大体上可以缩短到1880-1889年之间。从照片中新郎新娘的衣服来看,应该是春夏之交或夏秋之交。

再说说“传闻”。照片里的新娘和新郎是谁,大体上有三种说法:一,曾国藩小女儿曾纪芬(1852-1942)和聂缉椝(1855-1911);二,曾国藩的孙女,也就是曾纪泽的女儿曾广璇和李鹤章的儿子李经馥;三,曾纪泽的女儿曾广珣和吴永(1865-1936)。在没有更多材料的情况下只能先用排除法。都是曾家的人,于是我去买了一套最新的《曾纪泽日记》,花了两天时间一目十行看了一遍,找到一些线索。

先说曾纪芬。曾纪泽在光绪元年(1875)九月廿四日的日记里写道:“卯正起,至广隆典,料理赏封诸事。饭后料理发亲应办之事,陆续齐备。巳初媒人陈舫仙、陶少云至,少顷聂仲芳来,亲迎下马。宴毕,簪花披红。巳正三刻季妹妆竟,登舆而归于聂氏。”[2]其中“季妹”就是曾纪芬,聂仲芳即聂缉椝(字仲芳)。当时曾纪泽还在湖南老家,而查尔德在华的活动轨迹没有超出北京;除此之外,季节也不相符,因此可以断定照片中的新娘不是曾国藩的女儿,曾纪泽的妹妹曾纪芬。

再说曾广璇。曾广璇是曾纪泽的长女,他的丈夫李经馥是李鸿章的侄子,算是门当户对了。我没有在曾纪泽的日记里看到关于曾广璇出嫁的确切记载,不过在光绪三年(1877)他离开湖南前往北京的路上在安庆停留,在五月十四日的日记里写道:“申初舟泊安庆,立见之客一次,入城,拜李季荃亲家,谈极久。女婿幼仙来见,清品也。”[3]其中“李季荃”即李鹤章,“幼仙”是李经馥的字。这是在日记里第一次称其为“女婿”,想必两人已经完婚,那这个时间点也在查尔德的活动轨迹之外,可以排除这对夫妇的可能。

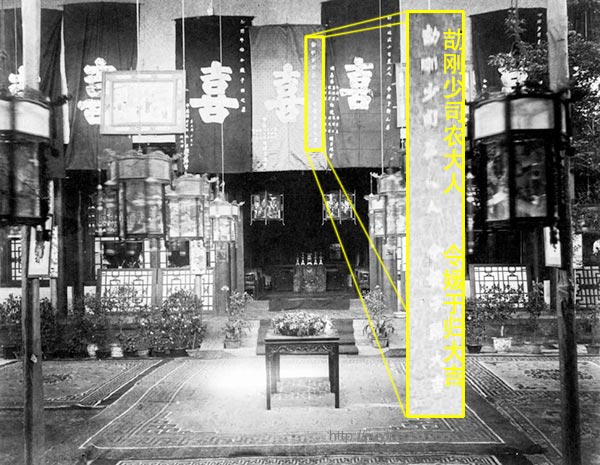

最后说曾广珣。光绪十二年(1886)曾纪泽出使欧洲回国后定居在北京台基厂,他在光绪十四年(1888)二月初一日的日记写道:“料理本日订庚之事,次女广珣字归安吴永也。”[4]三月廿六日的日记里写道:“午正三刻,女儿广珣妆竟登舆。”[5]其实这个女儿没嫁多远,就在曾纪泽宅邸的西院,新娘回门的第二天还给她父亲“鼓琴两次”来着,也就是在这一天的日记里还有一个重要信息“见德贞二次,翟尔德一次(影照院中陈设)。”[6]其中“德贞”自不必说,而这个 “翟尔德”就是查尔德,他所“影照”的“院中陈设”也能找到实物,即下面这张。

放大观看,可见有一幅喜幛的抬头是“劼刚少司农大人 令媛于归大吉”。曾纪泽字劼刚,“司农”是管钱管开支的职位,即指他当时是户部右侍郎。“于归”出自《诗经·国风·周南·桃夭》“之子于归,宜其室家。”是女子出嫁的意思。很明显这是曾纪泽嫁女时的照片,又是“院中陈设”,这就是查尔德拍摄的那张。

但日记里只说了拍摄“院中陈设”,那有没有为这对新人拍摄合影呢?我只能说很有可能,至少直觉告诉我认同这个观点,毕竟时间、地点、摄影师都对得上。

没有文字证据,最后还要回到图像上来。说吴永,他的经历也很传奇的。据《吴渔川先生年谱》,吴永字渔川,籍贯浙江吴兴,出生在宁远府西昌县县署,光绪四年丧父,光绪十一年在湖南被郭嵩焘聘为记室,十三年随郭嵩焘进京,被推荐给曾纪泽,二十一年被罗丰禄推荐给李鸿章,二十四年任怀来知县。两年后,八国联军进攻北京城,慈禧太后和光绪帝西逃的时候路过怀来县,又饿又累,老百姓已经逃光了,吴永还在留守,给太后等人呈上了被劫掠剩下的一锅“小米绿豆粥”,被“争饮”,后来李莲英又传话说太后想吃鸡蛋,吴永在一“空肆”的抽屉里找到五个鸡蛋,亲自生火烧水煮蛋,不忘“佐以食盐一撮”,“老佛爷很受用”,李莲英又传话说太后想抽烟,吴永又用“粗纸数帖”卷了五根纸烟,慈禧太后才“神态似觉稍闲整”。关键时刻为一把手提供了关键的服务,给了吴永职场上的重要机会,可是他人太耿直,在官场混不开,没有走太远,在北京去世时“仅图书四壁、笔砚数笥而已”。吴永有照片留下来,较常见的是他三十八岁时的肖像,收录在民国时候出版的《庚子西狩丛谈》里。虽然相差十几年,一个没胡子一个有胡子,但是放大比较细节:单眼皮、略宽的鼻翼、脸型,特别是露出的右耳耳廓,可以断定这两张照片里的男子是同一个人。

至此,对于开头那张新娘和新郎的合影可以得出结论了:那是光绪十四年三月廿八或廿九日,即1888年5月9或10日,曾纪泽的次女曾广珣和吴永在北京的家中,由托马斯·查尔德拍摄的合影。

结束前还有几个彩蛋。首先,当时查尔德为这个场景拍摄了至少两张照片,只有细微的差别:其中一张里新娘没有看镜头,而是眼睛向照片右边望去,同时右手动了一下,袖子的褶皱发生了变化。其次,这张照片还有一些小细节颇可观。

一,后面喜幛上两个分开的“喜”字。“囍”似乎在今天已经成为一个固定的符号,甚至国内有很多商品以此为商标,人们已经习惯了两个“喜”字连在一起的写法,在国家标准扩展字符集里这个字有对应代码87D6。而至晚在清末,“双喜”真的就是两个“喜”字,而不是两个字合而为一。传说中“囍”是宋代名臣王安石发明的,他在洞房花烛那天被通知金榜题名,“便挥笔写下两个连体的喜字”,显然,这可能是一个臆造的说法。

二,新娘的妆扮。“凤冠霞帔”在汉语里已经是个固定的成语,指旧时富家女子出嫁时的装束,以示荣耀。当然,这个词取自真实的服装搭配。“凤冠”好理解,但“霞帔”又是什么呢?帔最早是一种女性服饰,指搭于肩的彩色披帛,主要以轻薄透明的五色纱罗为之;到了唐代演变为丝带;到了宋代则定型为两条终端收尖的窄带,上面绣有吉祥图案,下端坠着金银或玉的帔坠,佩挂于颈,由领后绕至胸前,下垂至膝;而到了清代,霞帔逐渐发展成无领无袖,胸部缀有补子,下端坠有流苏的类似马甲的样式,也就是照片中新娘套在最外面那件。“凤冠”也不再是字面上的意思,而是以绒球为主体来装饰。

三,花。两人中间的茶几上放着一盆花:圆形叶片,叶缘有齿,比叶子长的花梗,伞形花序,说明这是一盆天竺葵。这种花原产自非洲南部,在进入十五世纪前由停靠在好望角的商船带至荷兰莱顿的植物园,1631年英国园艺家约翰·垂德斯坎特从法国将这种花带到了英国。而在中国,自晚明起,传教士成了西方植物向中国传播的主要推动者。康熙四十二年(1703)北京的蚕池口教堂落成,在其内部设立的图书馆便收录了多本西方植物学的著作,也有身为植物学家的传教士来华。雍正元年(1723)传教士杜德美和巴多明在写给法国科学院的信中汇报了在北京培植鼠尾草、牛至、欧芹等西方植物的情况;乾隆十七年(1742)传教士汤执中给法国植物学家伯纳德·朱西厄的信中曾开列了一个希望对方邮寄的植物种子清单。[7]天竺葵的花期是5-7月,说明照片中那盆花刚开花不久,无言地讲述了西方植物在东方生根发芽的故事。巧合的是,天竺葵的花语是:偶然的相遇,你就是我的幸福。

[1]Bennett, Terry, History of Photography in China: Western Photographers 1861-1879, London: Quaritch, 2010, P.73

[2]刘志惠整理,《曾纪泽日记》,北京:中华书局,2016年,P.540

[3]刘志惠整理,《曾纪泽日记》,北京:中华书局,2016年,P.697

[4]刘志惠整理,《曾纪泽日记》,北京:中华书局,2016年,P.1754

[5]刘志惠整理,《曾纪泽日记》,北京:中华书局,2016年,P.1770

[6]刘志惠整理,《曾纪泽日记》,北京:中华书局,2016年,P.1771

[7]参考了王廉明发表在2018年十月号《紫禁城》上的“十八世纪中国园艺学交流的一则轶事”。

感谢“浪客剑心”兄提供资料。

2015年伦敦举办查尔德照片展时好像邀请了该照片的后裔参加,不知是何许人,他们应该是最有发言权的,不知他们有什么见解?