观看合影照片很有意思,这里面门道很多,特别是被摄对象的站位,或站或坐,或前或后,或左或右,都是有讲究和规矩的,过去是这样,现在也是这样。以前我写过1900年前后雍和宫的五位长老“横阵”和“纵阵”分别怎么站,排位规则一直延续到现在的常委们集体亮相。

父子、君臣的站位问题事关伦理,是“性命攸关”的大事。由此想到两则照片背后的故事:其一,孟昭瑞老师(遗憾的是他已经在2014年11月19日病逝)告诉我的,他1949年6月在香山拍摄新政协第一届筹备会常务委员合影,每个人的位置都是周总理亲自安排的,妥帖后,周自己站到最后一排的边上;其二,是上世纪60年代初侯波拍摄的一张照片,毛、刘、周、邓、陈等人在中南海接见某方面代表,刘戴着皮帽子走在了众人前面(他59年已经当选国家主席,毛“退位”),邓、陈等人最多和毛平行,周在后面。民间有种说法,刘后来被打倒的原因之一就是因为不尊重毛,站位问题是其一。

1949年6月第一届新政协筹备委员会委员合影,孟昭瑞摄。周在安排完所有人的站位后去了后排的一角

1960年代初刘、毛、邓、陈、周等人在中南海接见某方面代表,侯波摄。刘走在了众人前面

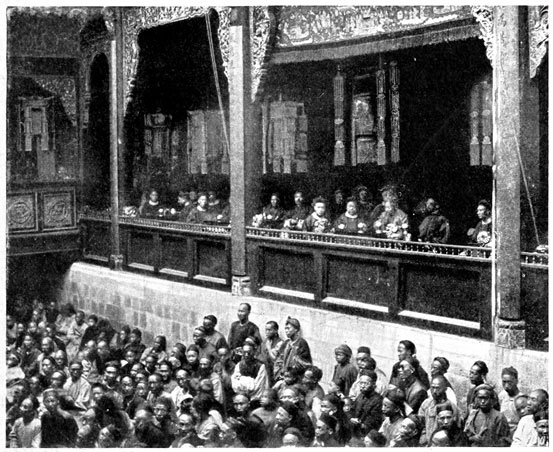

其实讨论父子、君臣这种对象间不平等的合影站位挺无聊,倒是之间地位平等的对象合影可以读出不少东西来。清末民初的那种雅集照片就不拿出来说了,同好之间尽管也有辈分,但大家赋诗鼓琴,讲究的是唱和,站位往往松散,像中国画里的散点透视,一望便知平等。比较有趣的是夫妻之间的合影。在一段婚姻关系中,夫妻双方是地位平等的,应该也能体现在合影照片上。当然,在不同的时代背景下,男性和女性社会地位的不同也会体现在夫妻二人的合影里。但是,无论时代背景如何,在一个具体的家庭小环境中,夫妻双方有没有相互足够的尊重,以及夫妻双方在家庭中的地位,主要还是受夫妻双方思想的支配,取决于他们的认识和意愿。比如我们都知道清代社会是男尊女卑,但看一下查尔德拍摄的曾国藩孙女婚礼合影、桑德斯拍摄的普通男女婚礼合影,两人或站或坐,别管回家以后怎么样,至少在镜头前表现出来的就是平等。如果说选婚礼照片举证偏颇,那醇亲王奕譞和他福晋都老夫老妻了,合影时一样是平等的。说句题外话,这种两人端坐在椅子上的合影在摄影术没有诞生之前的中国传统肖像画里就有了,后来只是绘画习惯的延续而已。

曾国藩孙女曾广珣与吴永的婚礼合影,查尔德摄,1870年代

上海一对青年的婚礼合影,桑德斯摄,1870年代

醇亲王奕譞和他福晋的合影,梁时泰摄,1880年代

上海一位官员和他妻妾的合影,1870年代。妾也是明媒正娶,夫妻三人地位平等

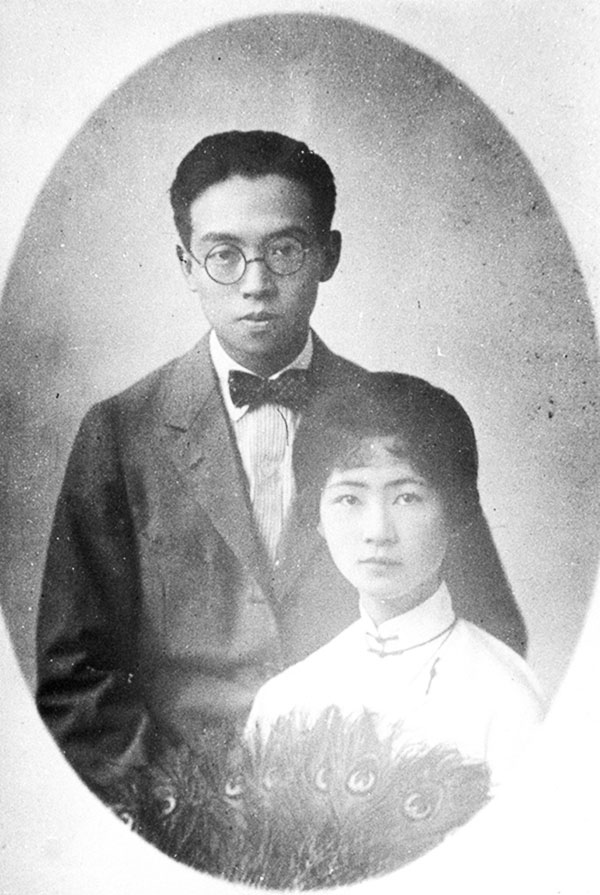

上面说的是两人同坐同站,这个平等一目了然。还有一人站一人坐的情况,往往是女性坐着男性守护在一旁,这并非不平等的夫妻关系,而是男性绅士的表现,这和五四之后新思潮的发展有关,这在民国很多名人夫妇的合影里看得到。更进一步,为了体现夫妻的亲密关系,两人还可以向同一侧偏头,比如溥仪婉容的一张合影,这种合影样式自上世纪50年代后流行了几十年。或者妻子坐在椅子上,丈夫坐在扶手上,更是别开生面的构图,还是溥仪和婉容,他们两口子还是很会玩儿很能接受新事物的。最后,要说说反面例子严复,他好歹也是早早留学海外开过眼的人,后来又翻译《天演论》,按说像“男尊女卑”这种糟粕早就应该丢掉了,可他和继夫人朱明丽的一张合影,虽然两人都坐着椅子,但一高一低,妻子坐那么矮,让我在看照片的时候忍不住从眼里流出鄙视!

溥仪和婉容的合影,肩并肩手拉手,幸福美好的背后是婉容身后的悲惨

虽然在宋庆龄之前孙中山也挺风流,但开明的思想和绅士风度还是有的

黎元洪和夫人的合影,温馨帅气!

蒋介石宋美龄的婚礼照,蒋的这身礼服在台北中正纪念堂有展出

胡适先生和他的夫人江冬秀。虽然胡适先生对这桩婚姻有很多意见,但表现出来的绝对没问题

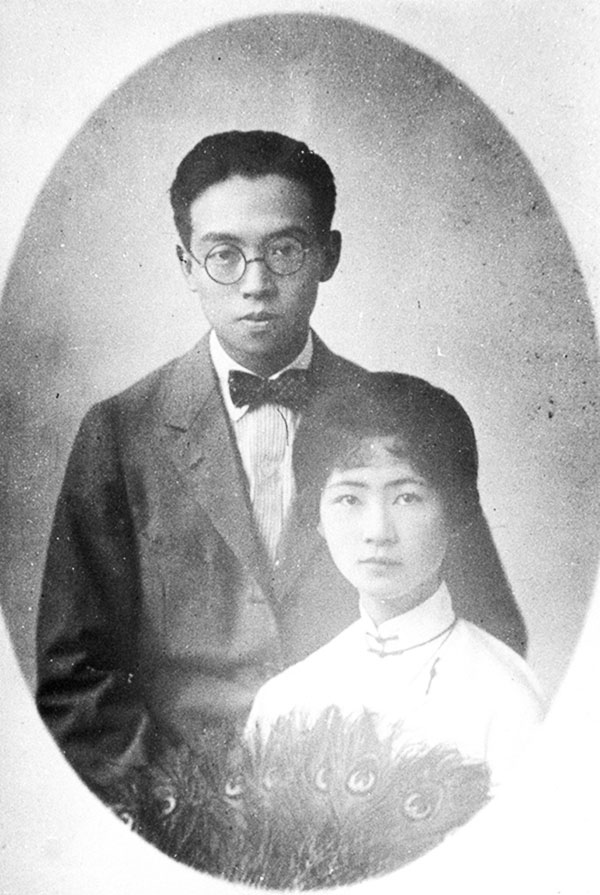

梁思成林徽因这对璧人回国补办的结婚照

要比恩爱都比不过溥仪婉容

反面典型严复,旁边是他的继夫人朱明丽