昨天看到外媒(PetaPixel)一篇报道说印度加尔各答的一家照相馆关门了。八杆子打不着的一家印度照相馆关门了和我们有什么关系?好吧,说说。

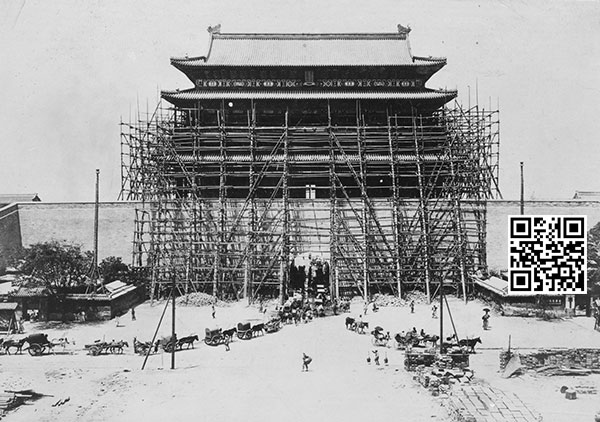

英国人塞缪尔·伯恩(Samuel Bourne, 1834-1912)毕业后,于1855年进入诺丁汉的一家银行工作,同时也开始业余摄影活动。很快,他拍摄的风景作品就颇受关注,在诺丁汉摄影协会的年展中展出,1862年又在伦敦世博会中展出。摄影方面的成绩促使他从银行辞职,1863年初前往印度。最初,他成为在加尔各答开照相馆的英国摄影师威廉·霍华德(William Howard,霍华德在加尔各答开照相馆的历史可以追溯到1840年)的合伙人,后来两人搬去西姆拉,在那里成立“霍华德和伯恩照相馆”(Howard & Bourne)。1864年,英国摄影师查尔斯·谢泼德(Charles Shepherd, 1858-1878)也加入进来,照相馆更名为“霍华德,伯恩和谢泼德照相馆”(Howard, Bourne & Shepherd)。谢泼德此前于1862年在阿格拉(就是泰姬陵所在的城市,旅游胜地,经营照相馆的好地方,当然竞争也激烈)和阿瑟·罗伯逊(Arthur Robertson)开始经营名为“谢泼德和罗伯逊”(Shepherd & Robertson)的照相馆,1864年迁往西姆拉。到了1866年,霍华德离开,照相馆就由伯恩和谢泼德共同经营,名字也改为“伯恩和谢泼德”(Bourne & Shepherd)。捯这段历史主要是想说明,国外的摄影史学家们一般认为“伯恩和谢泼德”照相馆与“霍华德和伯恩”照相馆有继承关系,把1840年,也就是霍华德开始经营照相馆的时间点算做是“伯恩与谢泼德”照相馆的历史起点,这样一来,“伯恩和谢泼德”照相馆就成了世界上历史最悠久,且持续经营时间最长的照相馆,开头提到的那家要关门的照相馆就是“伯恩和谢泼德”。

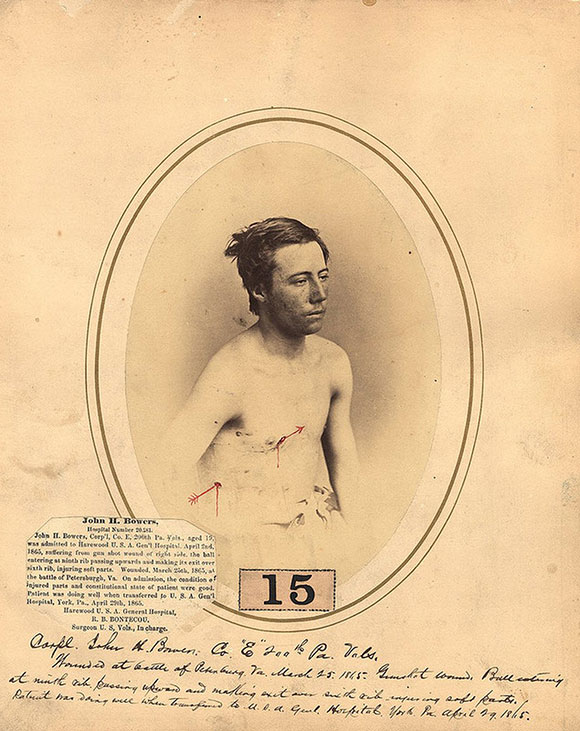

伯恩的肖像,1864年

这家照相馆有多厉害呢?借着19世纪英国在印度的势力,这家照相馆的业务几乎遍布整个印度。在他们历史的巅峰时期,在西姆拉(印度的避暑胜地,后来成为英属印度的夏都,旅游和娱乐业发达,经营照相馆的好地方)和孟买(拥有印度最大的海港,贸易发达,也是经营照相馆的好地方)都设有办公室,在印度多处设有分店,甚至在巴黎和伦敦还有办事处,专门处理欧洲游客赴印度旅游拍摄纪念照的邮递服务。1867年伯恩从英国结婚回来后,主要负责加尔各答分店的经营。后虽然照相馆几经易手,但位于加尔各答的那幢三层小楼,也就是本文开头说的那家照相馆所在始终没变,一直还都是照相馆。1991年,这座小楼遭受火灾,损失惨重,据说有2000多张玻璃底片被焚毁。后来,维持越来越难,店主又身陷和保险公司的纠纷,最终,印度人寿保险公司获得了这栋小楼的产权,他们已经决定封闭此楼,是否会铲平这座有意义的摄影史建筑还未可知。

位于加尔各答,失火之前的Bourne & Shepherd照相馆(左),可见门口挂着富士彩卷(FUJICOLOR)的招牌;修复后的Bourne & Shepherd照相馆(右),Jayant Gandhi摄

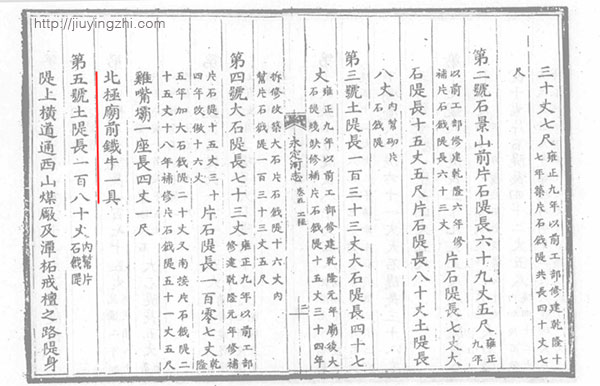

好吧,这是一家历史悠久的照相馆,但是,和中国有什么关系?再继续说。虽然伯恩和谢泼德同为合伙人,同为摄影师,但他们不是那种在店里静待顾客上门的人。伯恩常年在外旅行摄影,公认他最大的成就是1863和1866年两次前往喜马拉雅山区拍摄。那时候还是玻璃湿版的时代,器材笨重耗材脆弱,在低温低氧的环境下使用湿版法也是很大的挑战。1863年那次他带了250片10×12英寸的玻璃底片,400张8×4.5英寸的玻璃底片,雇了30名苦力,最后带回147张底片。在加尔各答经营分店一年后,伯恩卖掉了自己的股份回到英国诺丁汉投资棉花业发了大财。伯恩的搭档谢泼德更擅长暗房,同时在伯恩不在的时候负责管理,他在1885年回到英国。最后留下的伯恩和谢泼德合作期间的玻璃底片大概2200张,但是在1991年的大火中,90%都被毁了。好在伯恩常年往《英国摄影杂志》(The British Journal of Photography)投稿,留下了不少作品。

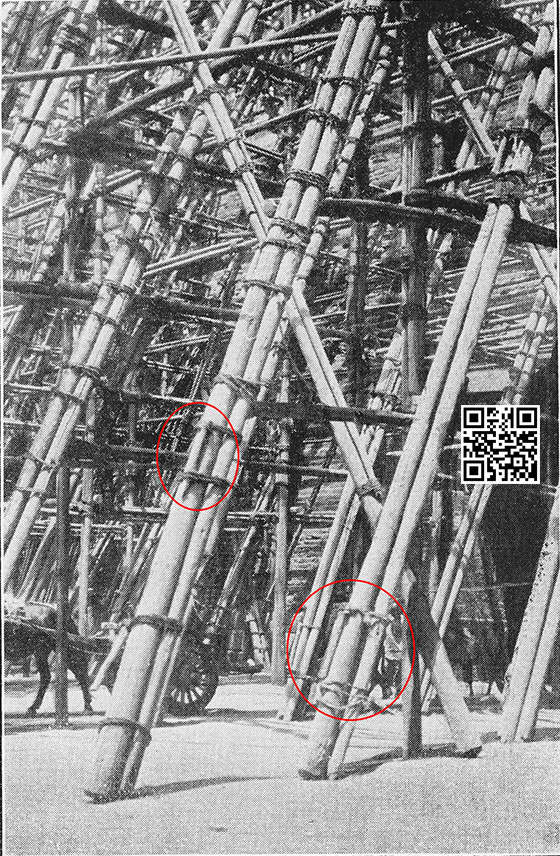

Manirang Pass,伯恩摄,1866年

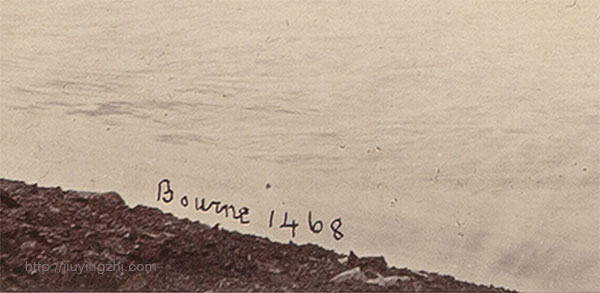

可见伯恩的签名和底片编号

西姆拉,伯恩在回国前和谢泼德经营最久的地方,是现在喜马拉雅偕尔邦的首府,和我们西藏的阿里地区很近。在19世纪,藏人前往西姆拉这座印度城市是很容易的事情,那里在历史上也一直有藏人生活,因此,早在1860年代就有藏人在伯恩和谢泼德的照相馆拍过照片,或者说,最早的西藏人的照片中就有伯恩和谢泼德的作品。一般认为,最早的西藏地区照片是英国人怀特(John Claude White, 1853-1918)1903年随英军进藏时拍摄的,在那之前外国人不允许进藏,但是从没有法律说藏人不能入印,那些在印度拍摄肖像的西藏人比内地很多地方的人都更早接纳摄影术。其实,因为地缘的原因,西藏在中国摄影史上一直都是一个神奇的存在,比如,1950年代在内地很难买到照相机,甚至彩色胶卷,在拉萨的八廓街就能轻松买到。必须承认,19世纪新科技的传入,印度是沾了殖民地的光,摄影术即为其一,要知道,1854年孟买就成了摄影协会了,那时候很多中国人还认为拍照会摄魂,这一年才第一次有摄影师踏上日本的土地,什么泰国、越南、柬埔寨就更别提了。

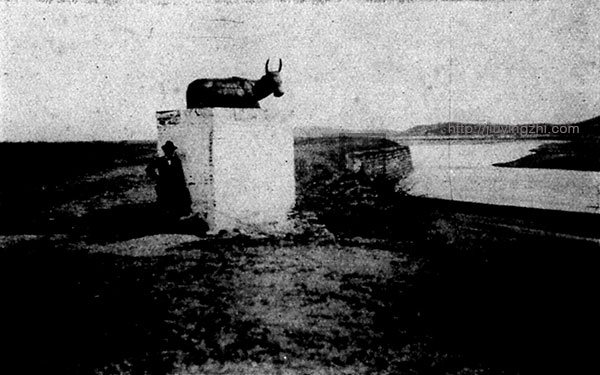

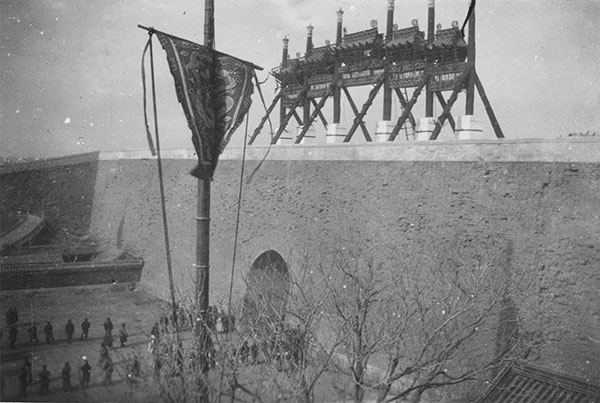

Bourne & Shepherd照相馆拍摄的西藏人像

上面这张照片也被转制为版画收录在Münchener Bilderbogen

回到本文开始:最早拍摄西藏人肖像的照相馆之一,要彻底关张甚至可能被铲平了。