今年北京好像火灾特别多,入夏以来已经听说好几起了。说起救火队,想来大家都有崇敬之心,救火队员在国外更是最受异性欢迎的人群之一。中国的救火队发展史我没有读过,可能根本就没有这个“史”,只是在网上找到只言片语,比如周代就有官方的救火机构“司煊”、“司耀”,到了宋代又叫“防隅”、“潜火军”,元代、明代有叫什么BlaBla,都太不感性了,我从搜集到的老照片中选了几张中国早期的消防队,放在一起看看还是很有意思的。

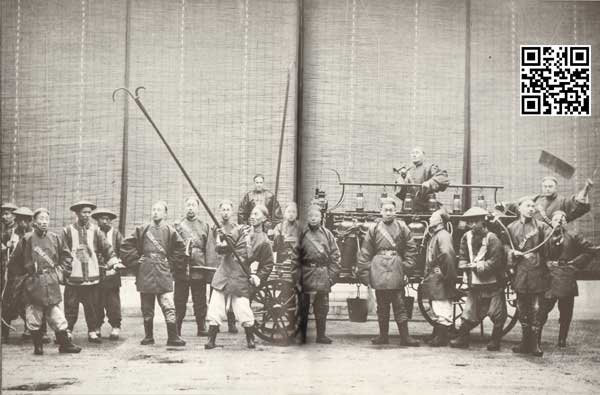

最早的这张救火队照片是托马斯·查尔德拍摄的英国使馆救火队,他在中国居留的时间是1870-1889年,因此这张照片肯定也是在这期间拍摄的。救火队员们在英国使馆里的大门前一字排开,地上放置着各种救火器材,比如有水桶、手压式的喷水罐,有的队员拿着小号,有的拿着斧子,还有小推车和梯子。队员们有着自己的制服,特别是这种帽子,类似的式样好像现在英、美等国还在用。

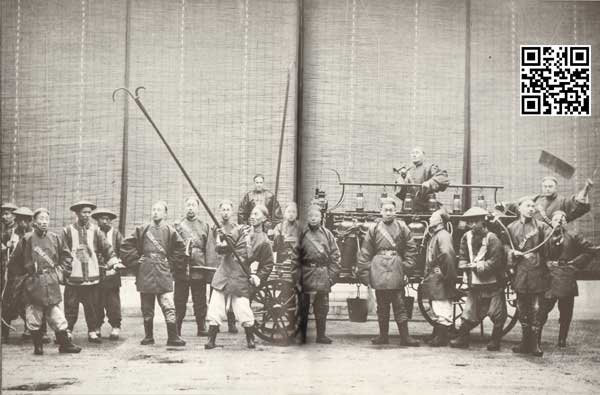

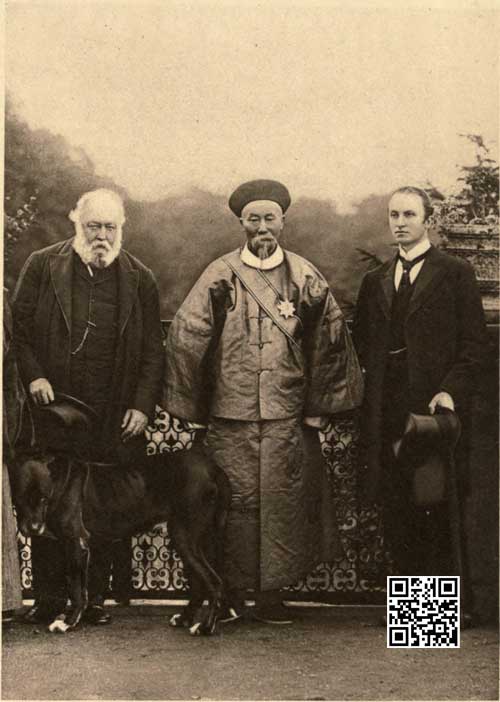

第二张的拍摄年代我估计是1880-1900年代,摄影师未知,拍摄的是上海丝业公会组织的民间消防队,队员们同样有统一的制服,还斜披绶带,上面写着“Silk Guild”(丝业公会)。这些中国的救火队员看着精气神都很好,装备也是清一色的洋式,比如后面小车上的手压式喷水罐就和北京英国使馆里用的一样。只是中国的救火队管理更细,人数更多,有专门吹号的,有拿钩镰枪的,还有挥舞小旗的!表情最有趣的就是前排靠右拿水管作欲喷状那位,淡淡的笑实在太到位了!

第三张是1900年前后的香港救火队,正在海傍边演习,那个时候救火队员的制服和装备更加制式,有专门的消防车,喷水罐似乎也不再是手动的。

第四张是1921年庆祝法国国庆的上海法租界救火队,这个消防队配有八辆消防车,车上有可伸缩/折叠的云梯,还有水箱,人数也增加了很多,和现代的救火队比已无二致。

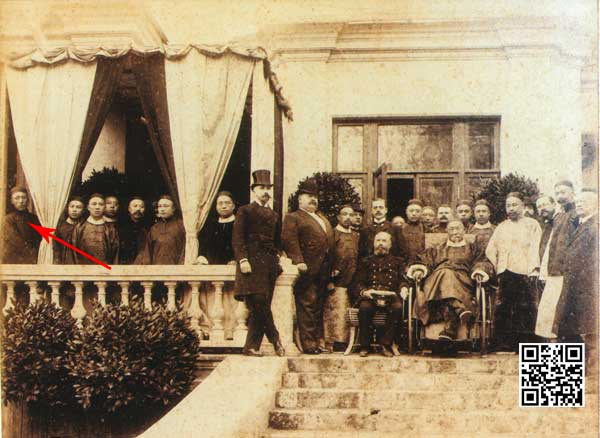

本还有一张1911年北京的救火队,里面的中国救火队员在镜头前仍然很有范儿,救火车看起来也挺先进。只是这张照片没有征得持有人的同意,我只能自己欣赏了。为了弥补,贴一张1868年比托拍摄的日本救火队。可能是因为受限于摆拍的照相馆场地,只有几样主要的救火设备被摄入镜头:灭火器、钩镰枪等,右边那个“灭火器”很精巧,虽然笨重,但是能看得出日本人的精致。只是不知道这个巨大的招牌和那个小朋友在救火的时候能管什么用。倒是这些救火队员的神态都很“戏剧化”,和第二章上海丝业公会救火队员的神情有一拼!

托马斯·查尔德拍摄的英国使馆救火队,1870-1889年

托马斯·查尔德拍摄的英国使馆救火队,1870-1889年

上海丝业公会的救火队

上海丝业公会的救火队

1900年左右的救火队

1900年左右的救火队

1921年上海法租界的救火队,英明照相馆摄

1921年上海法租界的救火队,英明照相馆摄

比托拍摄的日本救火队,1868年

比托拍摄的日本救火队,1868年