前些天太液池同学贴了一组美国康奈尔大学收藏的照片,其中有一张佛殿内景,被误认为是北海的大慈真如宝殿,立刻有同学指出不是大慈真如宝殿。这张照片我曾经看过另一个版本,当时也兴致勃勃地考证过照片的拍摄地点和时间,结果那天怎么也想不起来了,只能记得是宁波,真是汗-_-!!今天有空,把手里的资料翻了个遍,终于找到上次考证时留下的资料,写在这里以防自己再次忘掉。

作者: jnxu

冬游万寿寺

在Tingting同学的邀请下,我一大早就起来,坐地铁横穿整个北京城,和她同游万寿寺。大学时候某个夏天无聊的午后,我骑着自行车从南门出来往东,见到胡同往南扎,骑了一段又往西拐,再往南拐,再往西拐,稀里糊涂就到了河边,河边有座古寺,当时对古建没什么兴趣,只是出去消耗自己过剩的精力,从三环又往北骑回了学校。后来一个偶然的机会,知道河边那座古寺叫万寿寺。再后来接触老照片,发现那里的曝光率很高,不仅介绍北京的画册都会提到这里,而且很多当时在中国的老外私人相册里也会有不少在万寿寺拍的照片。这么著名的地方,我却一直没有去过。这次沾Tingting同学的光,虽然要起得很早,虽然路途遥远,我还是比约定的时间早到了。

通州八里桥

搬到“通州国”来已经几个月了,我对周边环境的熟悉还仅限于几个菜市场和超市……“通州国”拱卫京师,是重要的交通枢纽(水路)和粮仓,周边还遗存很多重要的古建筑,我觉定从熟悉这些古建筑开始。下午没风,暖暖的,我决定去八里桥。

刺杀袁世凯

2007年1月3日的《北京青年报》刊登了沈弘先生的一篇文章《袁世凯遇刺疑案破解》。很多中文的历史资料找不到发生在北京的这件刺杀袁世凯案的报道,有些资料(沈弘先生列出了几种)里有,但是要么语焉不详,要么时间地点不一致。他根据1912年2月10日的《伦敦新闻画报》中关于这一事件的报道,确认了刺杀发生的事件、地点、经过和结果。

拼凑丢失的部分

小时候很喜欢买《变形金刚》的不干胶贴纸,但是我重来都不贴,因为那对我来说就是拼图。这些贴纸的制作者,有时候会把一个大场景,比如很多汽车人的合影或某个群P,哦不,是群K的场景分割成好几个部分,放到不同的大张贴纸里。而我就最喜欢搜集这些“片断”,然后把它们拼凑起来还原那个完整的场景。那种发现和拼凑带来的快感现在都影响着我(比如看过的照片基本上都能记住),这可能是我喜欢老照片的原因之一。

1870年代的两位中国模特

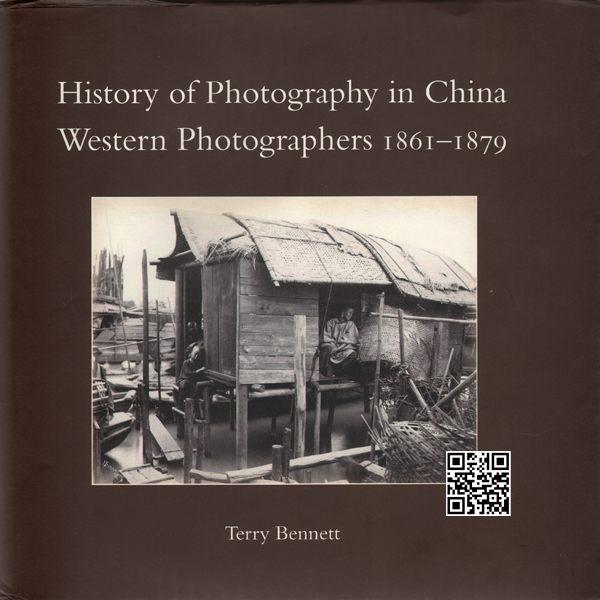

伯耐特先生的《中国摄影史:西方摄影师1861-1879》一书中,在介绍威廉·桑德斯的一节里引用了作者自己的一张收藏“Young Ladies”,两位裹脚的汉族妇女,衣着华丽,手持纸扇。看他们的衣着,虽然华丽但并不浮夸,头带也是已婚妇女的特有样式,应该不是来自青楼而是良家。如果是良家,那个时候能在镜头前抛头露面真是不易。我觉得感兴趣的,是这两位妇女太眼熟了,我在另一张照片上见过她们。桑德斯的编号为3,名为“A Celestial Cab” 的照片中,这两个人坐在一辆独轮车上,穿着同样的衣服。而且这张乘独轮车的照片还被转制为木版画发表在1876年10月28日的《伦敦新闻画报》上,只是画师在背景加上了个赌场的招牌,旁边附了几支花。1870年代这两位中国模特在镜头前显得很自如,想来已经比较适应摄影术了。对于摄影师,能让还未开化,和自己不同语系的人能放松的站在照相机前,这是本事,两个中国妇女能这么早这么快接受新事物,这是意识,都不容易。不过,这两个模特总是让我想起现在北京上海大街上那些挎着老外腰的年轻MM们……

博客正常了

博客的访问终于又正常了……

游北京古观象台

建国门的古观象台一直是我很想去转转的地方,因为那里是为数不多的旧北京的遗存,从明朝到现在,功能和陈设没有太大的变化。北京的冬天虽然冷,但是天气很晴朗,掉光了叶子的树枝不会阻碍视线,适合扫街拍照。下午要去那附近办事,正好可以借机完成我的小愿望。

摄影术在中国的新资料

一张被错认的照片

判断一张老照片的摄影师是谁是个困难的工作,需要很多知识的积累。最简单的方法就是看签名。很多19世纪活跃的摄影师都有在底板或照片上签名、标示的习惯,且各有特色,即使没有写名字,也可以通过特殊的编号来辨别(例如比托);次之的办法是找靠得住的著录,比如说汤姆逊,他的作品大多都收录在他的著作中,一部分没有入选的也都有底片留存,目前保管在维亚康姆图书馆,容易查找和判断,当然,必须要看很多的画册,而且能记住其中的影像才行;最困难的办法就要先判断拍摄地点和时间,在套用当时当地活动过的摄影师名单,最后靠摄影风格来佐证。实在不能断定的,哪怕再有可能,也应该写佚名。