今天看到一本1915年商务印书馆出的画册,名为《中国新事业之一斑》,软皮,19.3×13cm,丝网单色印刷,共64页,有图片60张。这本小册子是为参加1915年在美国旧金山举行的世博会而印制的,用时任农商部部长张謇的话说是“各事业出品之根本机关,无从以模型赴会者,则摄影成册而名之曰《中国新事业之一斑》所以表示赛品之自出,亦即为投报之品云尔。”

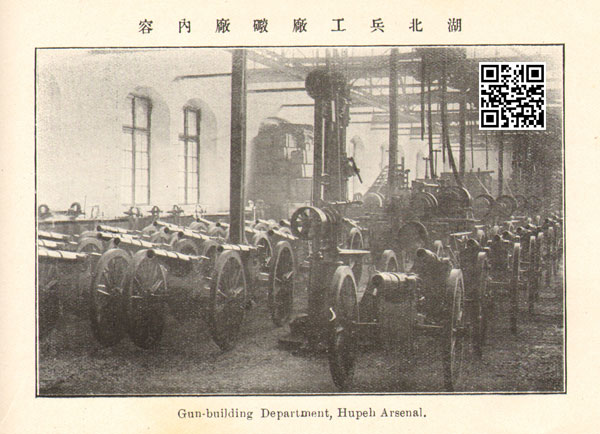

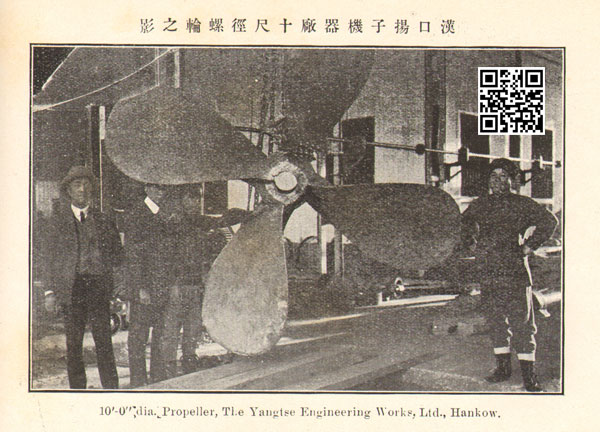

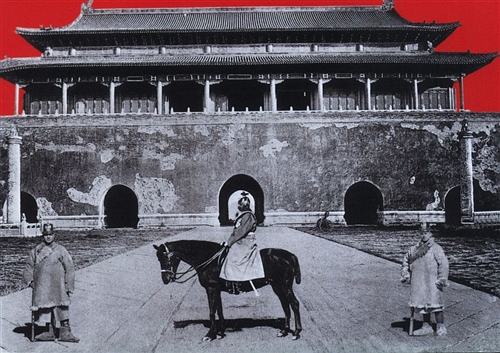

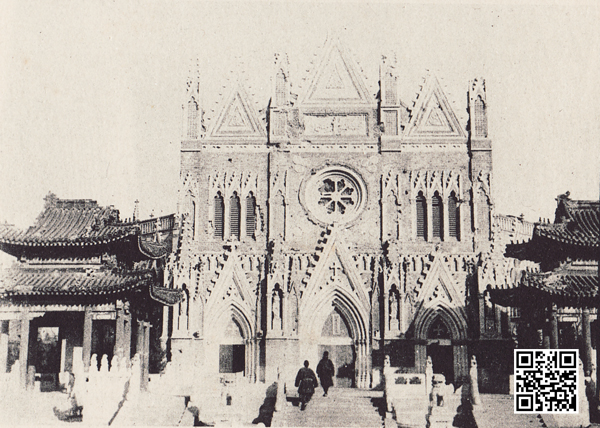

书中照片的拍摄者不详,不过看起来有些照片并不是专门为这本册子所摄,比如京张铁路上的宣化站,还飘着龙旗呢。所谓“中国新事业”,实际上是介绍自推翻帝制成立共和之后,中国大地上运作着的轻、重工业,有上海泰丰罐头食品制造厂、上海申大米粉公司、上海龙章造纸厂、杭州鼎新纱厂、苏州延昌恒丝厂、南通州大生纱厂(张謇自己的买卖)、汉阳兵工厂、湖北兵工厂、汉口扬子机器厂、烟台酿酒公司等等。看了这本画册,我觉得民国开头那几年中国在轻、重工业发展上还是进步很快的,尽管其中很多大型的工业都有外国人的股份(甚至是多数股份),或者干脆就是外国人建设的,但毕竟为国人提供了就业机会,培养了中国的人才,增强了中国的工业实力。可叹接下来的内战严重内耗,刚好一点儿就被日本入侵,好不容易日本人被打跑了又开始内战,新政权带来的热情过了头,到58年又把自己玩回去了,接着又是内耗……总之,我们一直是自己拖自己的后腿!

另附上张謇写的前言,里面提到的中美政商关系很有前瞻性。

西历纪元之一千九百十五年,美錾巴拿马运河工成,开万国博览会,时则中华民国纪元之四年也。农工商部既特设赛会局,征各省出品,选各事业之有学识经验者组织游美团。盖非以言交际侈游观也,各事业出品之根本机关,无从以模型赴会者,则摄影成册而名之曰《中国新事业之一斑》所以表示赛品之自出,亦即为投报之品云尔。四月某日,行有期矣,农商总长张謇进团员而言曰:今东西两半球之以大共和国称者,世必曰中美。以历史而论我立国最古,且先美数千年;以文化事业之进步论,则美我先进也。中美相隔最远,而邦交亦为最亲,当我民国纪年之前一年,美组实业团来我国者,二十五人,其以学术经济导我以利益者良多,我国政府,当时亦有组织游美团之议,议未协而国体改革,议遂中辍。当美团之来及组织游美团也,謇均誉其事。忽忽五年,今始成就。此殆天导我以良师,而予我以佳会也,虽然,我国可称新事业者,亦甚渺小矣,国变而后,继以乱离,进行迟滞,无可讳言。以此区区白于世界,是直泰山于邱垤,河海之于细流,尚何赛会之足云?然前行者后进之师,广博者狭隘之积,富强之道无他,能自得师而已。诸君此行,观察之路线,达二万余里,观察之目的,挟数十以上,其果何者为吾国所宜亟效,何者为吾国所宜徐图,虚往实归,期各有得而返。其毋以此册而自馁,九仞之山必有一篑之基,诸君行矣,诸君勉乎哉。吾愿以此册为诸君吸取新学识经验之左券,亦藉以此文为诸君近日长亭祖帐之赠言。

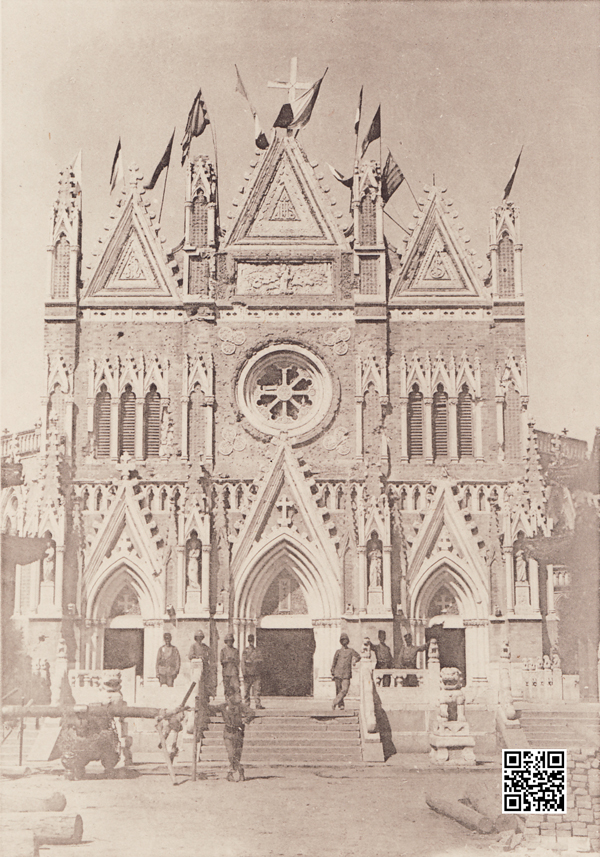

封面

工人在制作铁皮罐头盒,现在的作坊可能都不屑于生产,但在那时候已经是先进的加工工业了

成排的四英寸火炮,被欺负了几十年,知道造枪炮最重要

“十尺”螺旋桨当时已经很了得了,现在能生产螺旋桨也是技术生产实力的体现,比如潜艇的螺旋桨咱们现在也不如美、德、日

虽然他家的酒我不喜欢喝,但还是要佩服一下