6月12日去潘家园,淘到一本好书——1958年版的《中国摄影年鉴》。

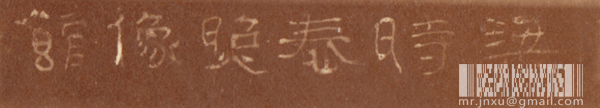

1958年版《中国摄影年鉴》是中国第一本摄影年鉴,是中国摄影史上的一本重要画册。全书12开,精装有包封,中国摄影年鉴编辑委员会编,人民美术出版社出版,五三五印刷厂印,新华书店发行。1958年7月第一版第一次印刷,印数4000册。1957年12月1日,第一届全国摄影艺术展览在北京举行,展出了229位摄影家和摄影工作者的321幅作品。后来这个展览又在广州、上海等地巡展,反响强烈。这本年鉴中的102件摄影作品就精选自这次展览。

我觉得,1949年以后的中国摄影史,1949-1959应该单独划分为一个时期来研究。1949年新政权上台后,新政府的表现带给人们巨大的鼓舞,几乎每个人都对未来充满信心和希望,各个行业都是发自内心的,鼓足干劲建设国家。文艺界在“百花齐放,百家争鸣”的政策下思想空前开放,那个时候的摄影作品基本上都是纯净的心灵的反映,各种形式各种题材的作品大量涌现。1966-1976年,摄影完全沦为政治工具,直到“四月影会”的出现才使摄影重新走上正路。1958年初的“大跃进”,尽管有些脱离实际,为1960年的饥荒埋下了伏笔,但是不可否认,新中国在建国后的第一个十年里工农业确实有了巨大的进步。这本摄影年鉴就是在这样的历史背景下诞生的,真真切切地反映了那个时候的中国摄影,乃至中国的面貌。

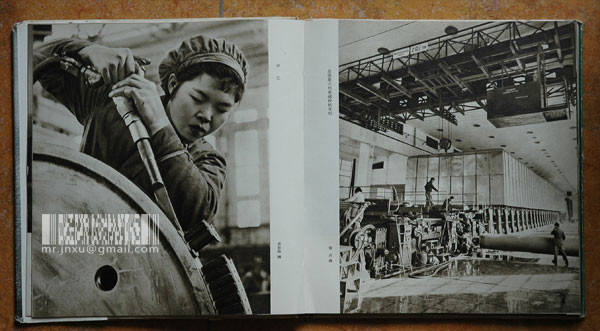

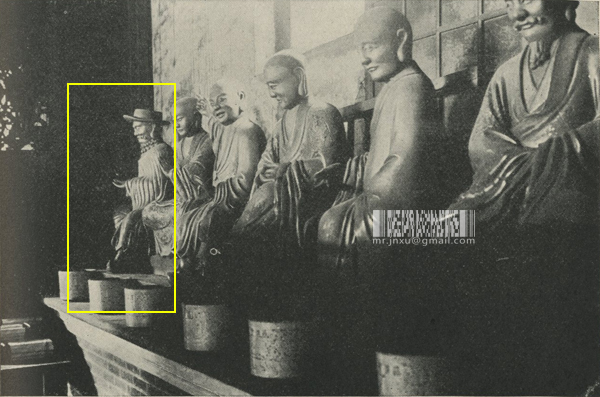

年鉴中中收录了反映工农业建设的作品如石少华的《钢锭》、吴新陆的《女工》、刘宝成的《钢都》、陆文骏的《农业社社长——李为光》、蔡尚雄的《优秀饲养员——彭桂英》、陈正青的《咖啡园的早晨》等,反映军队建设的作品如柳成行的《前进的行列》、高帆的《水兵》、于志的《归来》,中国摄影史上的经典作品如李仲魁的《在结婚登记处》、柯复、王一波的《过马路》、薛子江的《千里江陵一日还》等,特别是里面收录了一些60年代几乎看不到的静物或风景作品,如张印泉的《丹枫宝塔》、金石声的《昆明湖》、吴寅伯的《筏》、黄翔的《黄山雨后》等,还有香港及海外华人的摄影作品。这本画册我最喜欢的是最后一部份“年鉴摄影作品的拍摄经过”,里面由摄影师自己讲述了作品的拍摄经过,裁减情况等,是非常重要的资料。