最近读老吏所著清代野史《奴才小传》里有这样一段:

“厥后联军陷大沽,据北仓。裕禄闻警,握短枪至厅事,对胸自击。枪发,踬地乱滚,气未绝,其仆负之走。途次,死焉。顾仓猝不得棺,以板合为柩,以面糊于板。又不得衣衾,仅就其所穿血渍之纺绸衫裤以殓之。殓时,而蛆虫生矣。”

十九世纪的两次鸦片战争让清帝国元气大伤,国库空虚,税赋频加,百姓生活日窘。铁路、轮船、电报等西方先进科技进入中国,缩小了中国和世界的距离,同时也使大量农民失地,手工业者失业。加之各国的教会组织在华传教一味追求信众数量而不关心信众素质,在民教涉讼事件中胁迫地方官员袒护教民,做出不公证的裁决,吸引了不少为躲避法律制裁的国人,加剧了社会矛盾,使这种矛盾逐渐转化为针对“洋人”、“洋教”的暴力活动。1898年前后,鲁、直两地一直在民间分散着的结社逐渐扩大,特别是义和拳组织不断发动民间的反“洋”运动。清政府内部在戊戌变法失败后,保守派和维新派的矛盾加剧,很多有识之士远避他国,统治阶级内耗增加。帝国主义国家的胁迫更加削弱了清政府的中央集权和决策能力。使得清政府在义和团运动的问题上的态度和立场摇摆不定,旧官场的各级官员同样跟着左右摇摆。

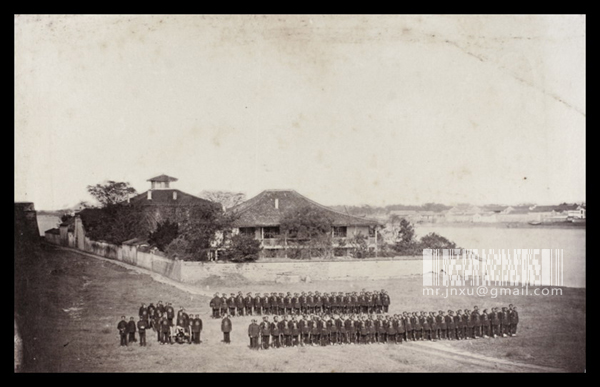

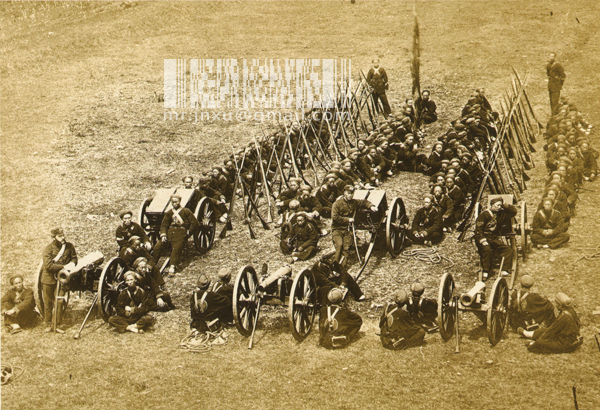

义和拳兴起之初即以“扶清灭洋”为口号,清政府起初并未觉得这种“设坛练拳”的民间结社对国家政权有什么影响 ,“抚”的意见占上风。山东巡抚张汝梅主张“化私会为公举”,“将拳民列诸乡团之内,听其自卫身家”,试图使义和拳为国所用,从民间组织整编为团练。待毓贤升任山东巡抚后对义和拳更加纵容,改“义和拳”为“义和团”,授义和团“毓”字旗,使得大小教案频生。从张汝梅到毓贤的“抚”让各国在华教会颇为不满,特别是在山东有切身利益的德国,他们不断向清政府施压,促成袁世凯接任山东巡抚。袁世凯主“剿”,对山东境内的义和团大力镇压,镇压迫使义和团向直隶转移。袁世凯到任山东仅半月,清政府又命令各省督抚在办理教案时要区别对待,不能一味弹压,“只问其为匪与否,肇衅与否,不论其会不会、教不教”,对义和团的态度忽又转到“抚”的风向。这种“抚”的态度更加剧了西方帝国主义国家同大清帝国的矛盾。1900年1月,驻华各国使馆照会总理衙门要求清政府全力镇压义和团,3月又照会总理衙门不剿义和团则派兵舰来华武力干涉。清政府迫于此又在山东、直隶张贴告示严禁义和团。在政府的摇摆不定中,地方官员自然不敢对义和团大肆镇压,多呈谨慎的观望态度,这使义和团的队伍进一步扩大,并逐渐向北京靠近。1900年5、6月间,从大沽派出的联军部队更激化了矛盾,清政府开始重新考虑对义和团的“抚”,以期让他们对付八国联军,同时义和团被允许进入京城,并进据保守派大员们的宅邸设坛,端亲王载漪、庄亲王载勋、军机大臣刚毅家里都有团民入住。然而面对由先进武器装备的近万名联军士兵,靠画符、念咒抵御刀枪的义和团民无异于螳臂挡车,清政府军队一样也无力阻挡联军的进攻,很快大沽失陷、天津失陷、北仓失陷、杨村失陷、蔡村失陷、通州失陷、北京失陷,最后是两宫出逃,耻辱的《辛丑条约》签订……

在这场运动中,有人欢喜有人愁,很多官员因为站错队,因为摇摆不定,因为没有立场而家破人亡,裕禄就是其中之一,文章一开始即野史中对裕禄自杀的记述。

裕禄,字寿山,喜塔腊氏,满洲正白旗人,湖北巡抚崇纶之子。以刑部笔帖式捐生入仕,一直做到刑部郎中,后迁任热河兵备道,累迁安徽布政使。同治十三年(1874年)擢升安徽巡抚。光绪十三年(1887年)迁任湖广总督,后调两江总督旋又回迁湖广。湖广总督任上因反对修建卢汉铁路而被降职。光绪十五年(1889年)徙为盛京将军。光绪十七年(1891年)因平定热河骚乱而受到嘉奖,但后因光绪二十年(1894年)中日甲午战争的失利而调任四川总督。光绪二十四年(1898年)被任命为军机大臣、礼部尚书,掌管总理各国事务衙门。后因荣禄的升迁而补缺,代之为直隶总督。光绪二十六年(1900年)在杨村兵败自尽。

从这份《清史稿》中的简历可以看出裕禄出身世家,刚过三十岁就升任安徽巡抚,后来除了反对修建卢汉铁路和甲午战争中的失利,在仕途上可谓平步青云,应该深谙官场之道,并且有一定的政绩、军绩。他在任安徽巡抚期间,前江南总督李世忠因为在太平天国运动中有降敌行为而被罢职居家,非但没有低调过活,反而骄奢跋扈、恣意妄为,引起民愤。裕禄以商讨公事为由将李世忠招致行署中,酒席间突然命人将其拿下斩首,但仍体恤其家属,百姓官员皆称道。然而就是这样一位官员在义和团运动期间却摇摆不定,在运动初期缉拿过地方上的义和团首领姚洛奇,后期又对义和团的巫术所迷惑,对“恭迎”的“仙姑”长跪不起,与义和团首领张德成、曹福田称兄道弟,还为此二人上书请饷。特别是在大沽炮台失守后还谎报军情说杀了多少洋人云云,真是很难想象是这样为官多年的大员能做出这样的事来。正史中关于裕禄的简介仅在《清史稿•列传二百五十二》中有寥寥数百字,其余有关他的记载大都出现在野史之中,而且多是讲他迷信拳匪、畏战自杀。

重新回到1900年的8月,八国联军占领大沽后,很快和攻陷北仓,向北京逼近。面对八国联军的凶猛攻势,清帝国军队接连败退、溃不成军。直隶总督裕禄率部退至杨村,布置防守。8月6日,帝国军队在杨村布置的防线又被轻易突破。裕禄听闻联军部队将至,深知大势已去,持手枪对胸自击,中弹后没有立刻毙命,而是倒地后痛苦地打滚。仆人背着他混在溃逃的士兵、百姓中间,没走多远就发现裕禄气绝,慌乱间找不到棺材,只好用几块木板草草拼凑了事,穿着带血的衣服就入殓了。等到下葬的时候,尸体已经腐烂生蛆……

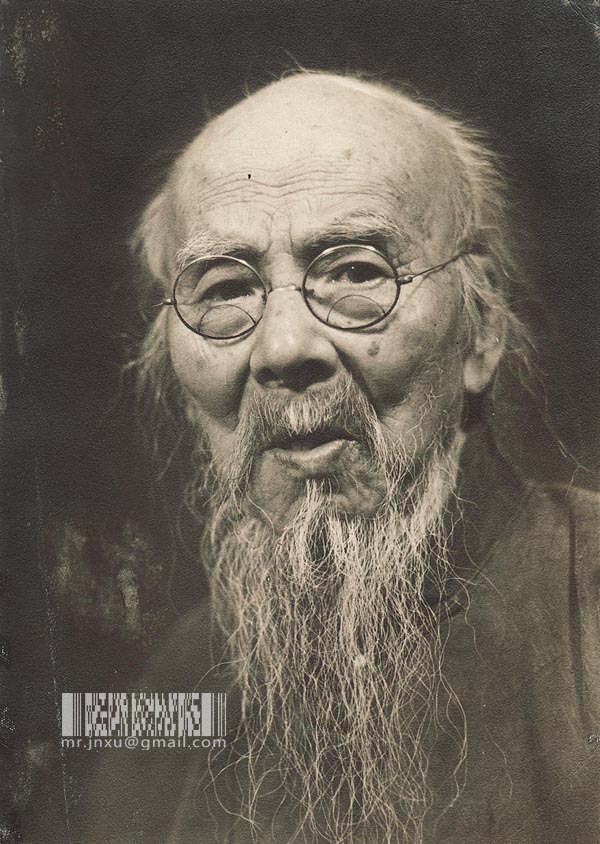

秦风老照片馆旧藏一套1876年7-12月号美国人J.R Black编辑发行的英文杂志《The Far East》,主要以图文方式介绍中国、日本的风土人情和时事政治。其中在1876年8月号上贴有一张照片,英文标注是Lieut-Governor of Nankin,系时任安徽巡抚的裕禄,这是目前已知的唯一一张裕禄的肖像照片。照片中的裕禄,头戴官帽,着万字八宝纹褂,上身微侧,端坐于椅上,眼光炯炯有神,自信的平视远方,双手合于胸前,没有官场气,只有踌躇满志,联想其后来的境遇,悲哉……

(原文刊载在第六十七期《老照片》)