八十年代国内很流行过一阵要用红绿眼镜看的立体电影,后来又归于平静。自从电影《阿凡达》大火之后,现在的电影又一窝蜂上3D了,只是观看用的眼镜从红绿镜片换成了偏振镜片。

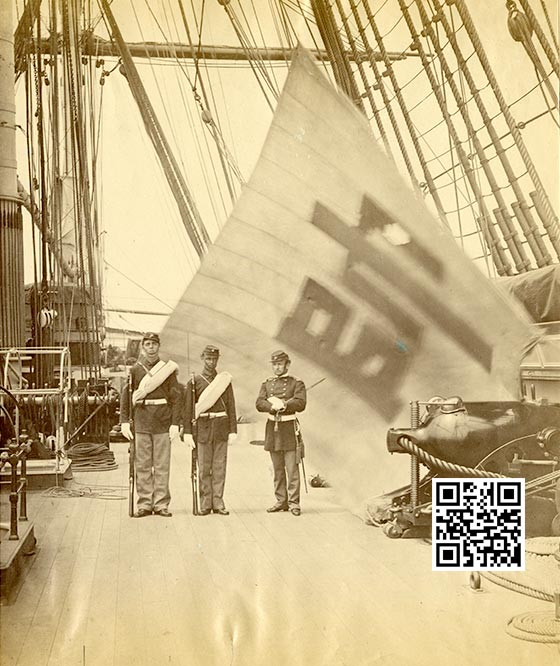

老照片也可以看立体的。老照片是收藏品,是文史资料,但立体老照片除了这些特点外还有很强的实用性,可以上手把玩,通过专门的工具才能观看出这些照片的好。立体照片是一个简单,但有趣的发明。利用大脑产生立体感的原理,拍摄时模仿眼距的两个镜头分别拍下照片,观看时左右两眼分别观看(观片器中间有个部件会将左右目光隔开,如手持式的观片器中间就有一块小木板)对应的像,两个像在大脑中再合成立体的一个像。这种形式的照片,或者说照片的观看方式火了好些年,据说二十世纪初,欧美上流阶层聚会时大家一起分享和观看立体照片是件很流行的事情。总有朋友让我写一些立体照片的基础知识,我也经常看到有人抱怨立体照片看不清楚、太暗或没看出立体效果来,实际上都是观看的方法不对。

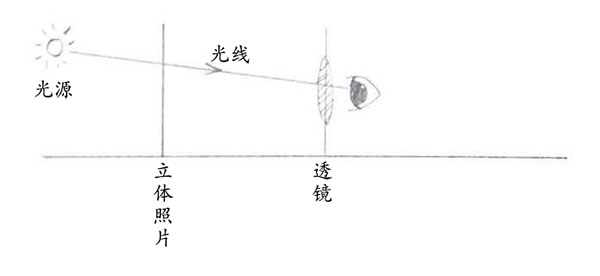

立体照片按照不同的标准可以有很多分类,比如,按照片洗印工艺可以分为达盖银板照片、蛋白银盐照片、明胶银盐照片和(丝网或胶版)印刷品;按基底的材质可以分为金属、玻璃的和纸的;按规格来分也有不同的尺寸。不过,讨论观看方式,我们只按照基底的透光情况来分,即透明、不透明和半透明。为了比较好的解释,我针对这三种情况手绘了三张示意图。

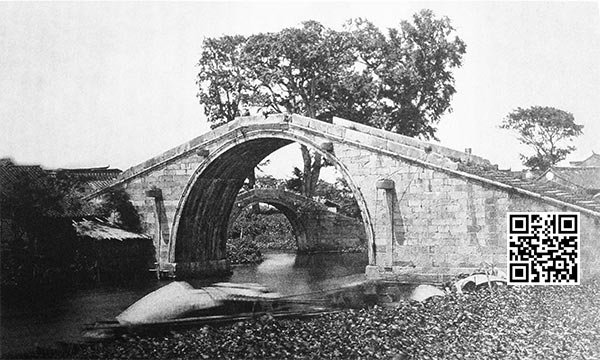

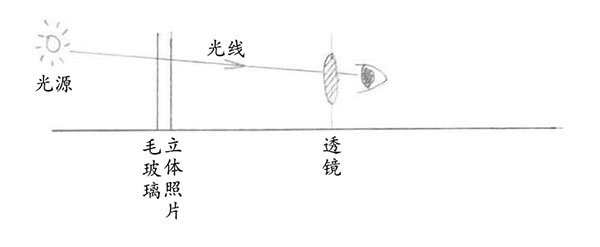

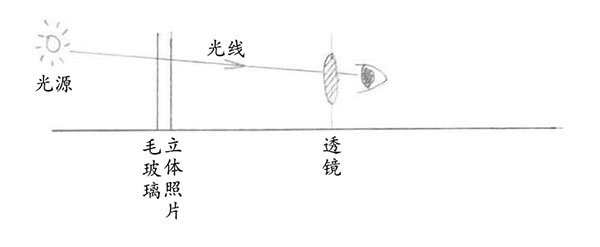

透明的立体照片一般是用玻璃来作基底,照片显影在玻璃板上,因此观看的时候要让光线穿过照片,经过透镜进入眼睛。这种玻璃立体照片的观片器一般是木制暗箱的样式,保证光线只从一个方向射入,而且通常会在观片器的背面装一片毛玻璃,光线通过毛玻璃产生漫反射,使通过玻璃立体照片的光线柔和均匀。所以,这样的立体照片需要对着光源看才有好的效果。

透明立体照片的观看方式

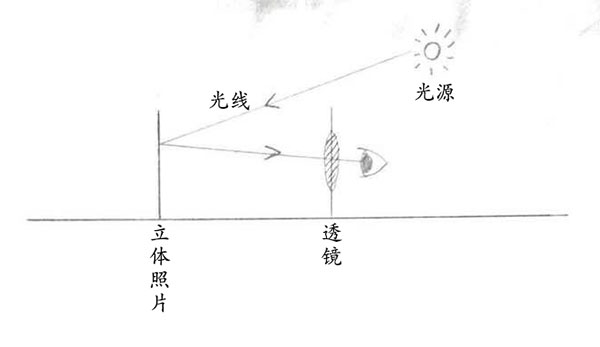

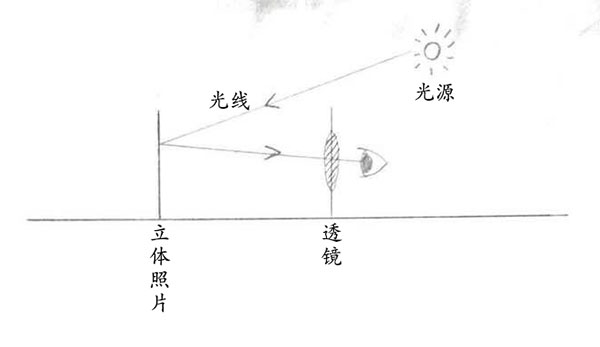

不透明的立体照片一般是用硬纸板作基底(达盖尔银版法本来就是不透明的,就不在此举例了),照片洗印裁剪后粘在纸板上,或者直接印刷在纸板上。观看的时候要让光线照在照片正面,反射后通过透镜进入眼睛。所以,要让照片的正面对着光源才能有好的效果。这种观片器现在最常见,结构最简单也最轻便。

不透明立体照片的观看方式

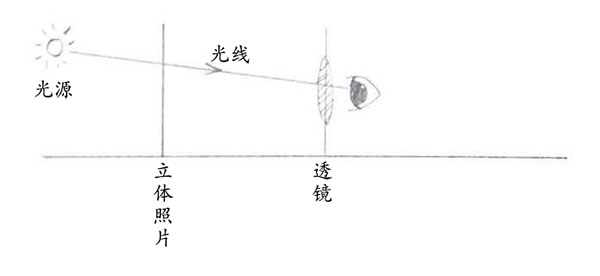

还有一种半透明的立体照片,照片洗印裁剪后只有四周一圈粘在纸板上,照片背面的纸板掏洞,利用纸的透光性让光线从纸板的洞照进来,穿过照片再经过透镜进入眼睛。往往只有蛋白银盐照片能这么做,因为这种照片的相纸都很薄,可以透光。而且照片背后还夹有一张涂着不同颜色的薄纸,就像多个颜色滤镜的组合。这样,在没有彩色照片的年代就可以欣赏到彩色照片的效果了。这种立体照片有个专门的名字tissue stereograph,我译作“罩色立体照片”,以前写过介绍。

半透明立体照片的观看方式

不同形式的立体照片,只要对应上面的观看方法就能欣赏到最好的效果。以下是一些过去西方人观看立体照片的场景和几种观片器。

欣赏立体照片的一家人,左边女子用的是箱式的观片器,里面有个旋转的架子可以放很多张,通过转动侧面的旋钮换片,上盖打开是为了进光,说明他们看的是不透明的立体照片。箱式观片器还有两人可以同时看的型号

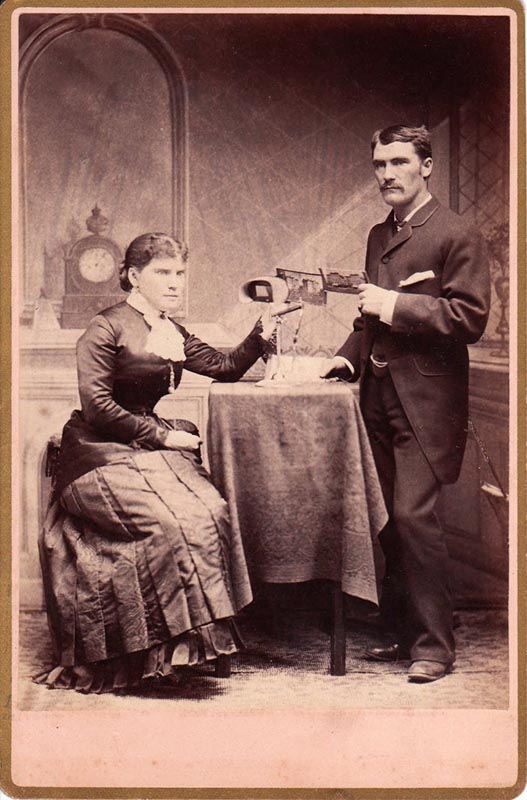

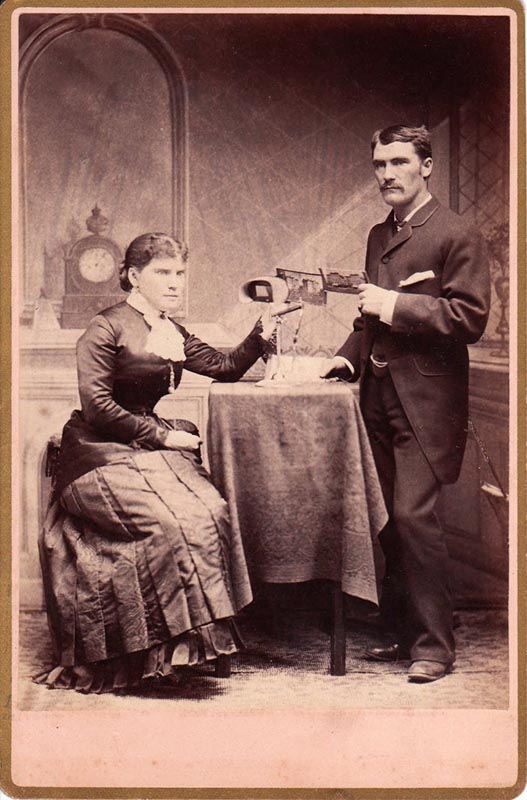

和箱式观片器合影的男子

正在欣赏立体照片的夫妇。手持式的观片器,最普通的样式

1868年Jacob Spoel的油画,右边的四位女士正在欣赏立体照片

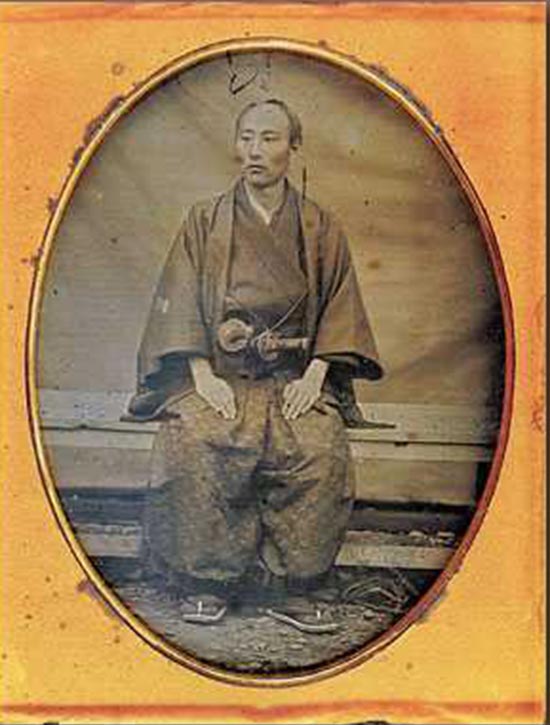

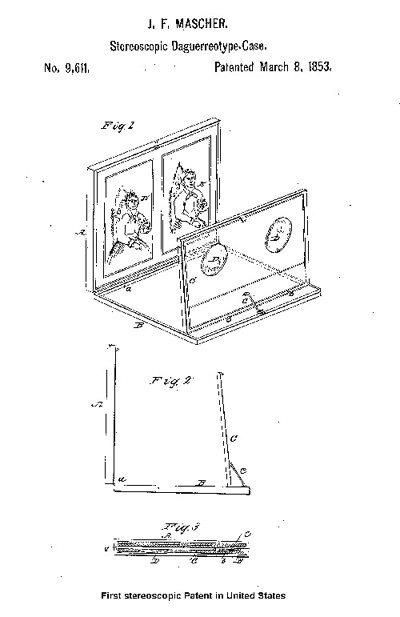

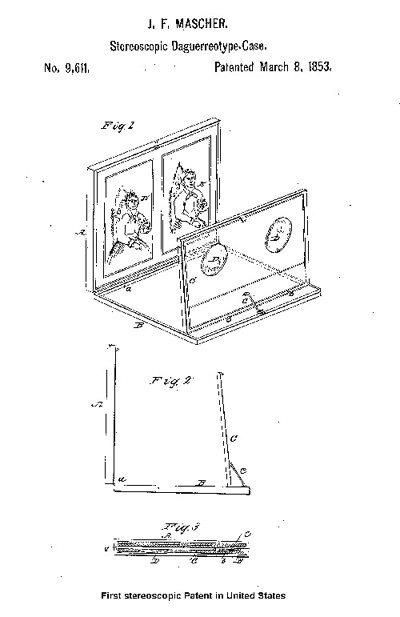

1853年美国人J.F.Mascher申报的达盖尔法立体照片观片器专利

箱式立体照片观片器

台式观片器,另附有一个放大镜可观察局部

最常见的手持式观片器

多用观片器。看玻璃立体照片或罩色立体照片的时候就把上盖关上,看不透明的立体照片时就把上盖打开保证光线进入