话说,若论在买书这件事上,我绝对算行动派,绝不会拖延症,绝不会顾忌价格,哪天我买不起书了一定就是破产了……跑题了,昨天一收到华东师范大学出版社出了阿道夫·克莱尔相册选辑的消息我就立刻下了订单,今天上午收到,这会儿看完了。码这些字算是个书评吧。虽然我不是很认同这本书的书名,但还是用书名作了标题。

先说好的。作为一本老照片的画册,这绝对是要向同好们推荐的,印刷质量是1995年瑞士版绝对不能比的。画册尺寸29 x 25.9 x 2.5 cm,重1.6kg,完全是一本画册该有的尺寸和分量,图版很大,细节清晰(比如上海城墙外包城砖的堆砌样式一目了然)。同济大学人文学院教授李欣先生做了很严谨的考证,参考了不少资料,应是一位有很多共同语言的同好。最最令我惊喜的是书后附录了阿道夫在中国部分的日记,翻译严谨,是很重要的参考资料。

再说说遗憾。有遗憾很正常,特别是做别人没有做过的事情,难免有错漏。被别人指摘我也会脸红,不过,作为一个同好,有不少可以讨论然后互相提升的地方。

- P79并非“嘉兴”,而是上海的嘉定,是嘉定汇龙潭内的宾兴桥和文昌阁

- P104不是北京的大钟寺,应该是西山的庙宇(我看像八大处)之一。

- P114并没有在山本赞七郎的出版物中出现过,特意翻了一遍他1899、1901和1909年的出版物,没有,而且山本来京的时间要晚三十年呢。

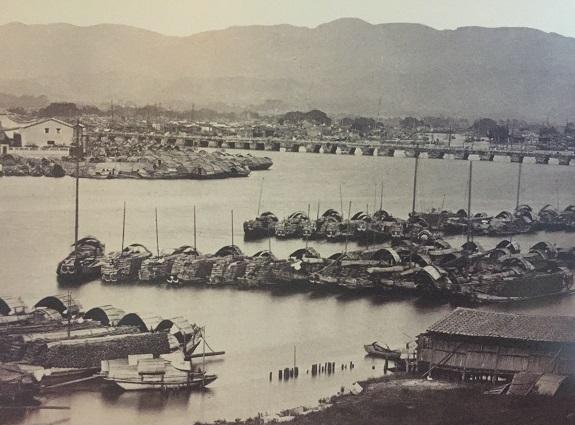

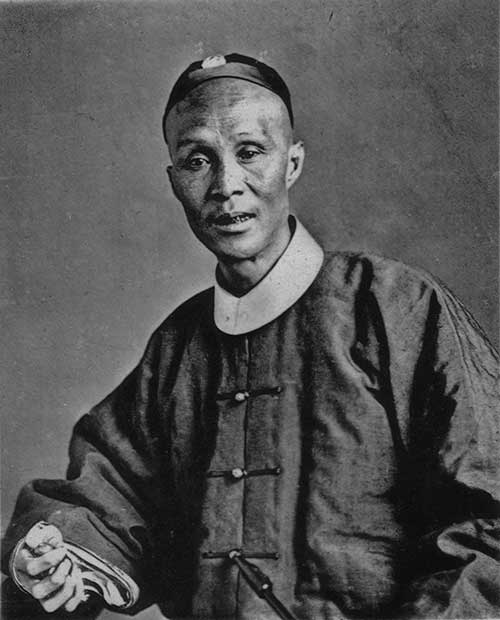

- 凡是照片下面写着“H.C.C/67”的都是英国摄影亨利·查尔斯·坎米奇(Henry Charles Cammidge, 1839-1874)于1867年拍摄的。亨利出生在英格兰约克郡,1861-1866年在中国海关工作,后来就去作专职摄影师了,上海、苏州、杭州他都去拍过照片。阿道夫相册中的这些亨利拍摄的照片应该是他刚“下海”时的作品,和他后期的签名样式都不一样。

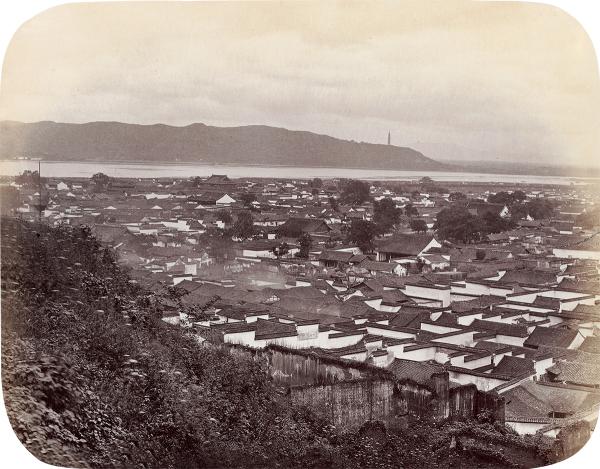

- 厦门的几张,个人浅见都应该是朱利安·休·爱德华(St Julian Hugh Edwards, 1838-1903)拍摄的。朱利安1861年来华,以厦门为基地在周边地区拍摄照片,在中国待了三十多年。

- 北京的几张照片多为德贞所摄,如P110,这张照片在另一家博物馆收藏的德贞相册里有。

- P186和P188都是福州同兴照相馆的作品。

- 附录P230关于“夏宫”的一段描述看起来就是指现在的圆明园,阿道夫可能没有去清漪园。

- 附录P234注1译作“西苑”就行。

非常感谢这个项目里的每个人,谢谢他们的付出与辛苦,当然,我想李欣教授应该会很享受这个考证的过程,总之,这是一本非常值得向同好们推荐的画册。最后贴几张我觉得有意思的图。

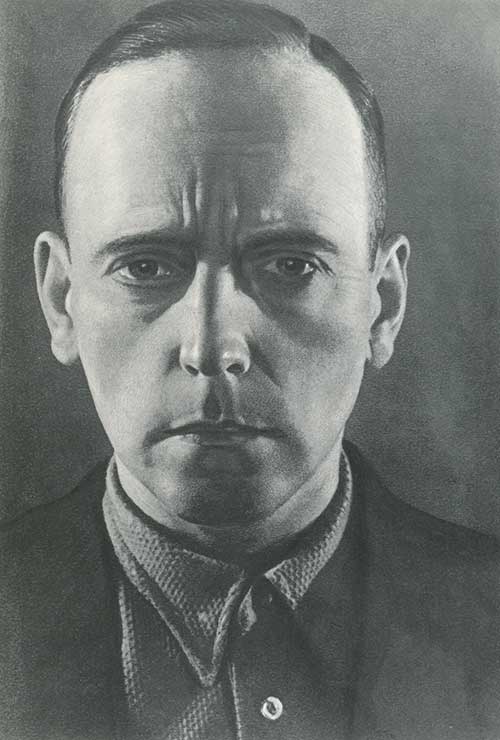

书的封面,今天上午拿到的。亚马逊上的图不知道是不是出版社提供的,也不说拿本干净的,全是手印。其实新书很干净,就是选的纸容易脏。

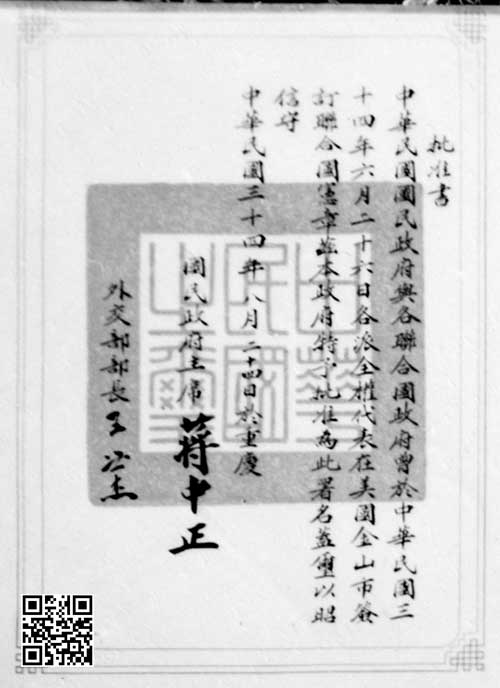

Henry Charles Cammidge的签名以及拍摄年代

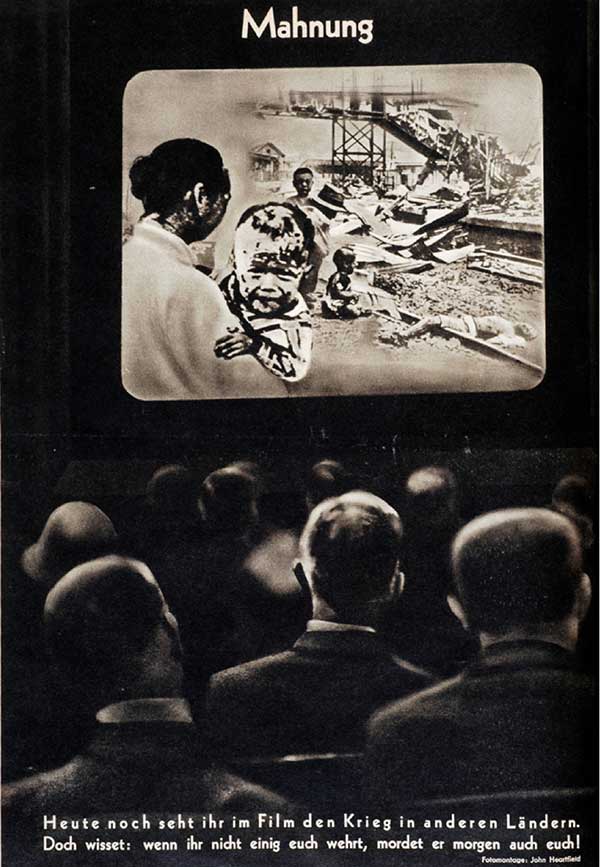

书中一张被破坏的江南佛寺,弥勒佛只剩头像,看着很诡异

巧合的是我还看过另一张此佛寺的照片,大概1880年代,损毁更严重,我一直怀疑这里是上海的龙华寺,只是缺乏证据

书中的白鹿洞书院

恰巧我看过另一张类似角度的,年代要晚一些

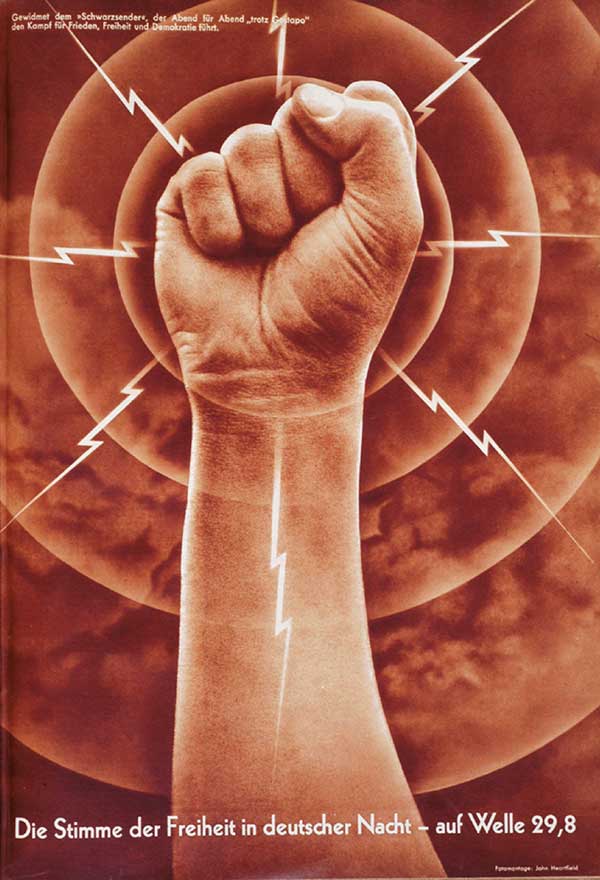

书中的一张玉泉山照片,远处可见华藏海塔,这张里的华藏禅寺很完整,比俄国摄影师鲍耶尔斯基1873年拍摄的要早要完整

颐和园在清漪园时代,现在排云殿牌楼的位置是东、西、南三座牌楼,经过1860年的大火后西面这座还很完整,其东面额“归指三明”。这张我以前在某博物馆见过,一直没能查到相关额名的资料,这次借出版的机会集思广益也许能有结果