上大学的时候看过一本散文集,作者和书名都想不起来了,只记得里面有篇文章讲的是作者心目中北京最浪漫的街道,具体怎么描述的我也想不起来了,只记得看完之后觉得特别美,我还在某个夏日的午后专门走了那条路。当时还是“孤家寡人”,没体会到什么“浪漫”的感觉,只是记得那条小街不宽,街中间是个公园,绿树成荫,平静极了,是我喜欢的地方,那条小街就是正义路。

正义路是曾经的御河(也写作玉河)河道。菖蒲河,也就是外金水河在皇城东南角折向南,称御河,然后向南经内城水关流向外城。御河上曾经有三座桥,从南至北分别是北御河桥、中御河桥和南御河桥。其中北御河桥在今正义路北口东长安街上,中御河桥在今正义路和东交民巷的交汇处,南御河桥在今正义路南口。清代,御河西侧从北至南分别是翰林院、淳郡王府和会同馆,东侧是肃王府、詹事府和太仆寺。1860年,淳王府被改为英国驻大清国使馆,1886年日本使馆在御河东岸、中御河桥以南落成。

1900年,在京各国使馆遭到义和团和清军的围攻,法、意、俄、德等国的使馆人员和侨民避难英使馆,在御河中修筑了工事,有一条“战壕”通到御河对岸的日使馆。就在被围困的外国人还沉浸在西摩尔的远征军受阻返回天津的绝望之中时,新来的救兵中有一支印度小队发现御河穿出内城城墙的水关无人把守,且水位很低,他们从这里爬过泥泞,进入城内,并直奔英使馆,解救了被围困一个多月的“同胞”。

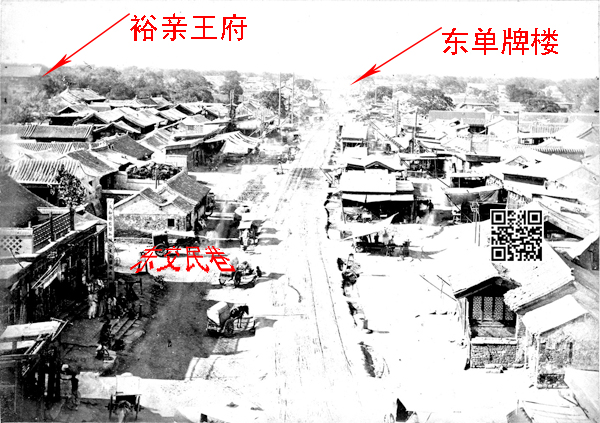

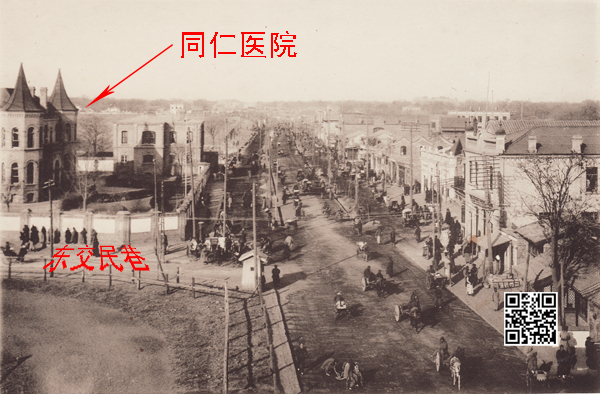

义和团运动结束后,各国开始在东交民巷附近圈地建设,英国使馆占用了原址北面的翰林院,日本使馆占用了部分肃王府和柴火栏,中御河桥东南还修建了六国饭店。最初这座饭店只是一幢两层的小楼,1909年在原址扩建为一座三层砖石结构的法国古典式建筑,成为当时北京最好的饭店。1910年秋,在六国饭店的北侧修建了横滨正金银行。1931-1933年,御河被掩盖填平,河道上成为花园。

百多年过去了,如今的御河已经变成了正义路,路两侧分布着这个国家的很多重要部门:英国使馆成了公安部,俄国兵营成了高法,日本兵营成了北京市政府,六国饭店成了华风宾馆……

佚名于1890年代在中御河桥上向北拍摄的御河,左边的坡顶建筑即英国使馆

佚名于1890年代在中御河桥上向北拍摄的御河,左边的坡顶建筑即英国使馆

佚名于1901年在内城城墙上向北拍摄的御河,图片出自德国公使穆莫的相册,三座桥都能看到

佚名于1901年在内城城墙上向北拍摄的御河,图片出自德国公使穆莫的相册,三座桥都能看到

佚名于1902-1909年之间在内城城墙上拍摄的御河,右下角的建筑即最初的六国饭店,在北御河桥和中御河桥之间多了一座简易桥

佚名于1902-1909年之间在内城城墙上拍摄的御河,右下角的建筑即最初的六国饭店,在北御河桥和中御河桥之间多了一座简易桥

佚名于1909年在内城城墙上向北拍摄的御河,图片来自1917年版《北京写真帖》。河岸经过整修,英国使馆多了新建筑,六国饭店也扩建了

佚名于1909年在内城城墙上向北拍摄的御河,图片来自1917年版《北京写真帖》。河岸经过整修,英国使馆多了新建筑,六国饭店也扩建了

佚名于1919年左右拍摄在内城城墙上向北拍摄的御河,河岸边的树长大了些,可见六国饭店北的横滨正金银行

佚名于1919年左右拍摄在内城城墙上向北拍摄的御河,河岸边的树长大了些,可见六国饭店北的横滨正金银行

佚名于1920年代初在内城城墙上向北拍摄的御河,岸边的树又长大了些

佚名于1920年代初在内城城墙上向北拍摄的御河,岸边的树又长大了些

佚名于1930年代初拍摄的“御河”,从中御河桥到南御河桥一段已经变成了公园

佚名于1930年代初拍摄的“御河”,从中御河桥到南御河桥一段已经变成了公园

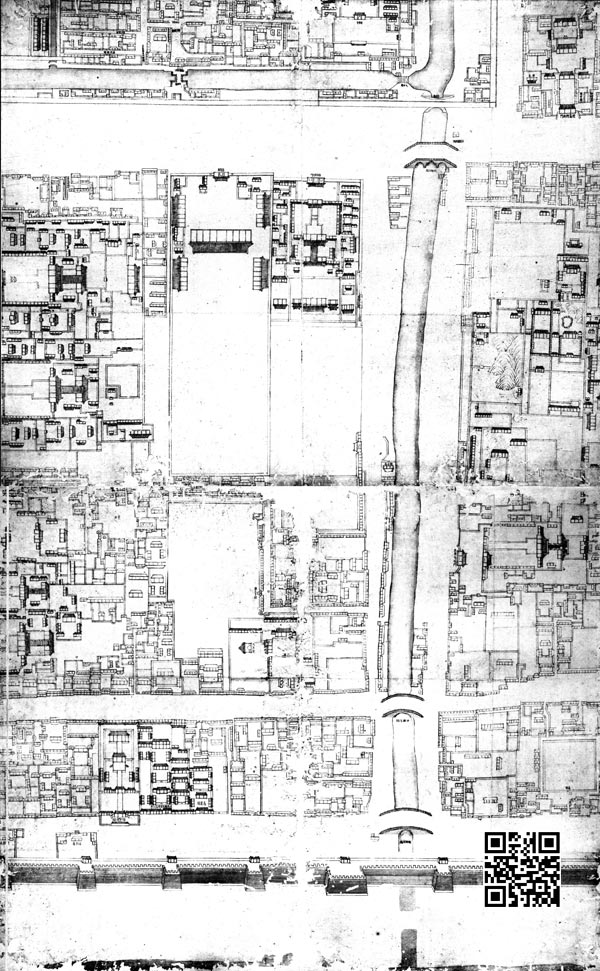

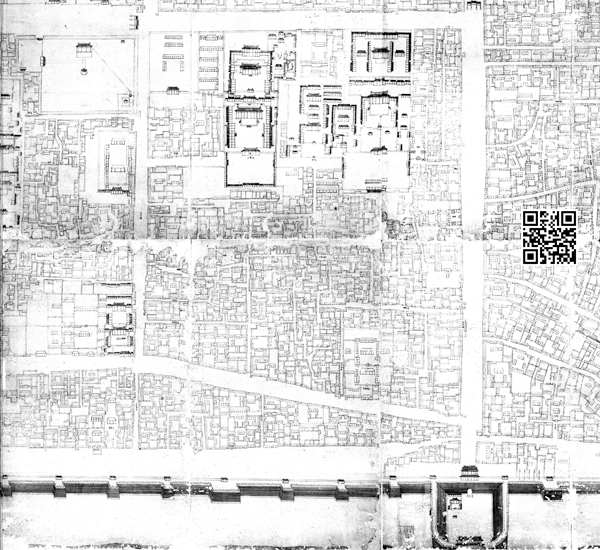

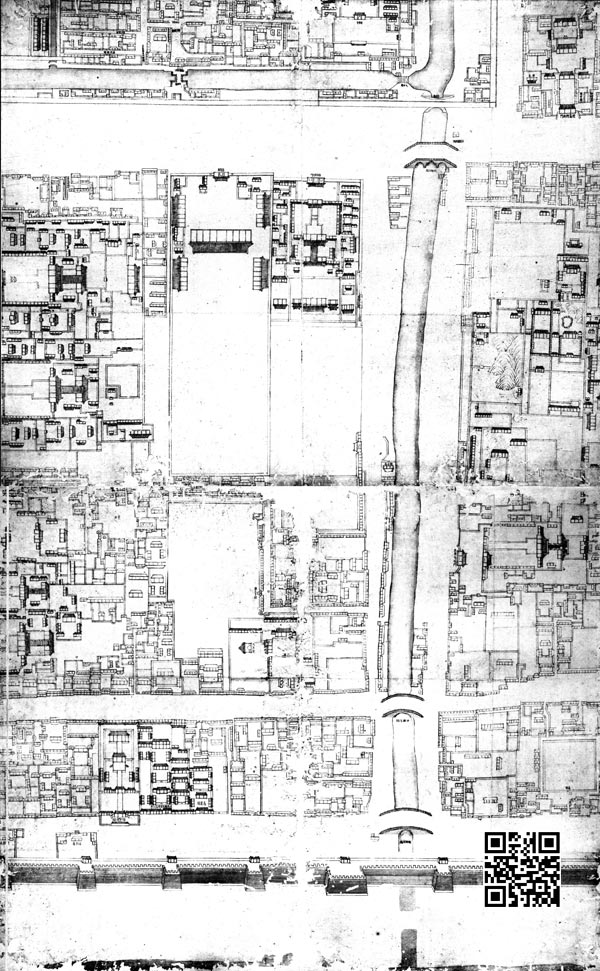

乾隆图上的御河一段

乾隆图上的御河一段

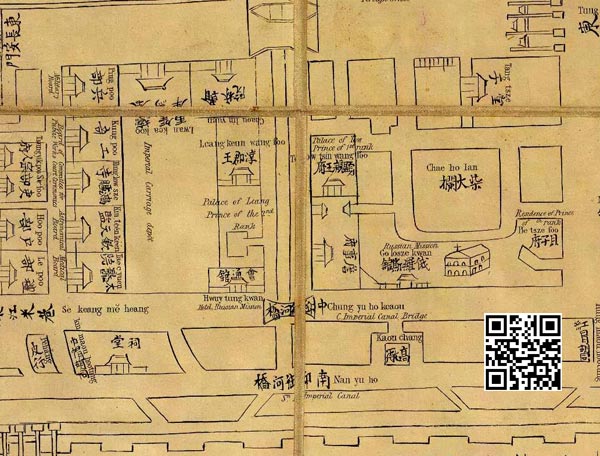

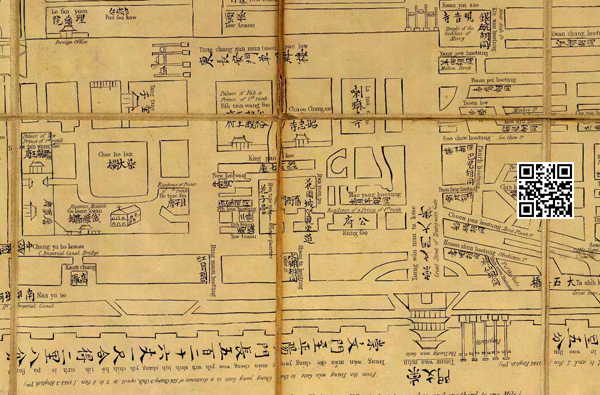

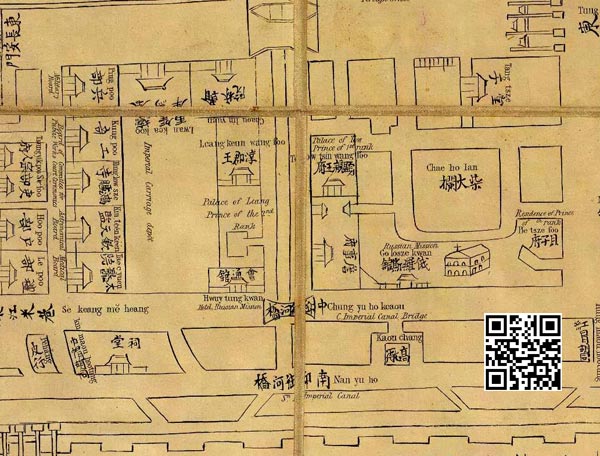

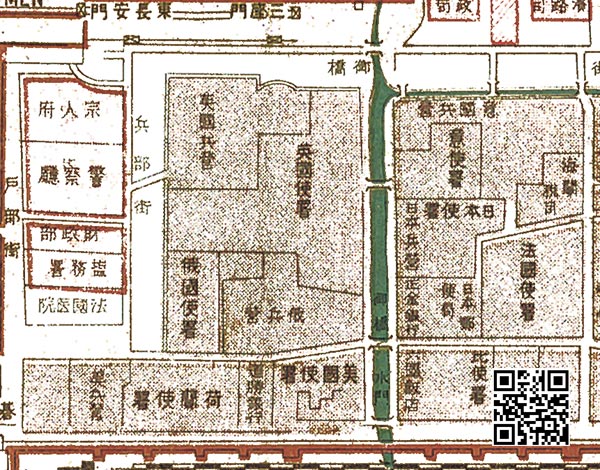

1843年(道光二十三年)北京城地图的御河一段

1843年(道光二十三年)北京城地图的御河一段

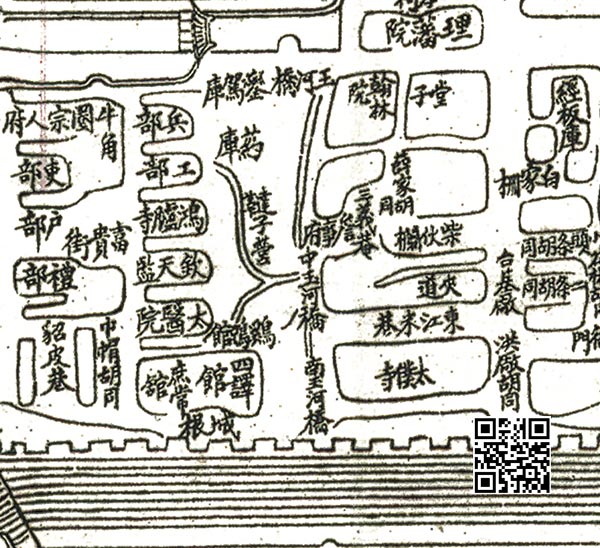

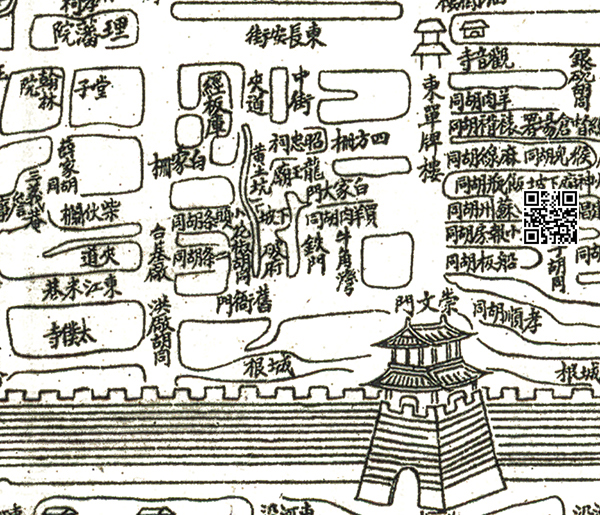

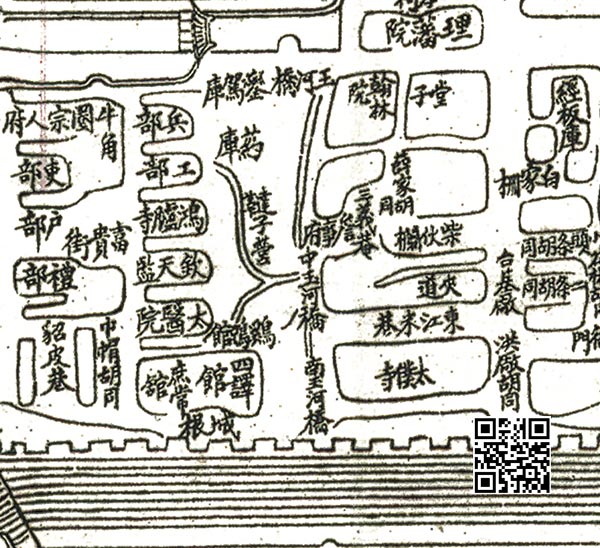

同治年间北京城内外首善全图中的御河一段

同治年间北京城内外首善全图中的御河一段

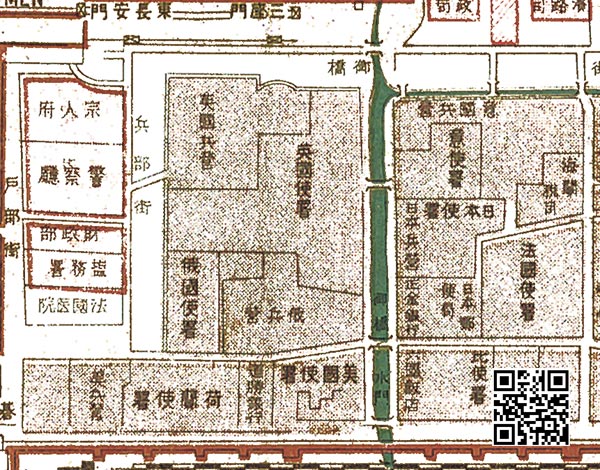

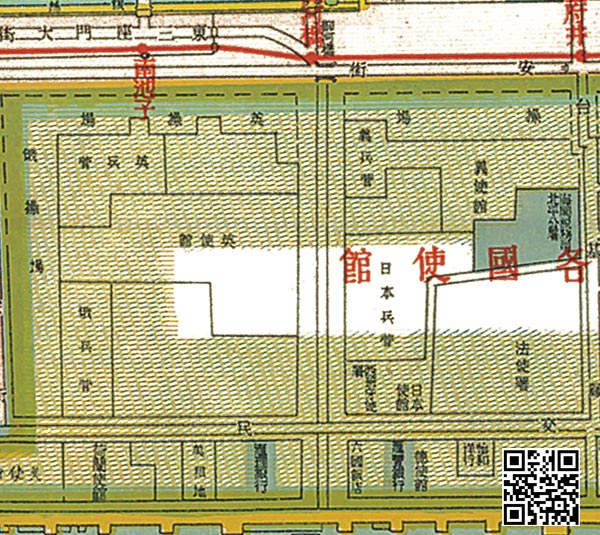

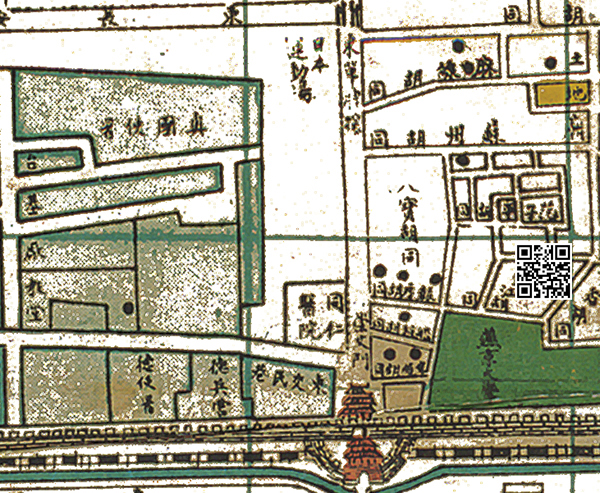

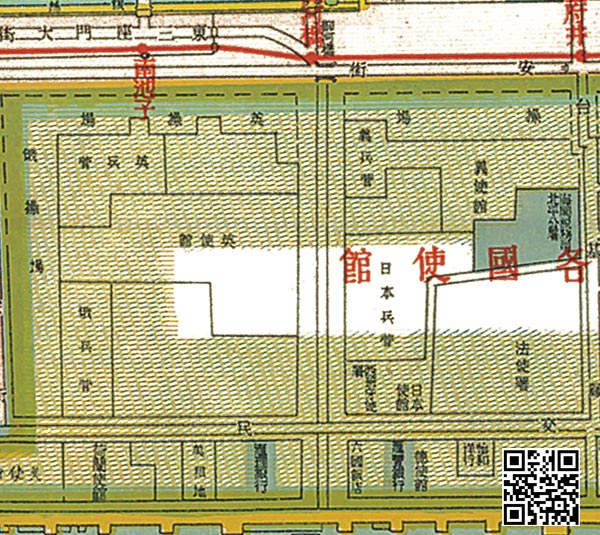

1914年北京地图中的御河一段

1914年北京地图中的御河一段

1930年代北京市地图的“御河”一段,“河道”已经标注成道路了

1930年代北京市地图的“御河”一段,“河道”已经标注成道路了

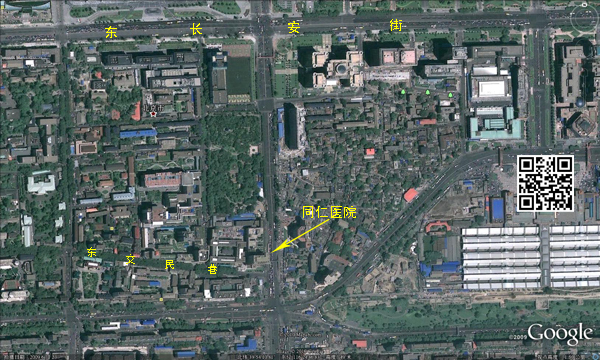

Google Earth上的正义路一段

Google Earth上的正义路一段