这是一篇发表在《收藏 拍卖》杂志2012年5月号上我的一点感想,贴在这里和同好分享,刊载的时候标题有改动,我用了原标题。配图出于某些原因我就不贴在这里了。

浅谈影像收藏

文/徐家宁

新的拍卖季又要开始了,4月2日在香港落槌的苏富比2012春拍“二十世纪中国艺术”专场中的17件影像作品全部成交,影像收藏和影像拍卖成为越来越多人关注的话题。

收藏的另一面就是投资,投的是感情和金钱,只是有的人投资感情多一些,有的人投资金钱多一些。最后的结果都是希望收藏能够增值和回报,满足自己情感上的需求或者资金的增长。

摄影术的诞生最初的目的就是记录,比绘画更逼真的记录。随着摄影技术的不断发展,艺术家们赋予摄影术更多的哲学意义,使之从记录升华为一种艺术创作和表达的手段。因此,影像作品的价值一方面体现在记录上,即其文献性,另一方面体现在表达上,即其艺术性。众所周知,任何东西一旦贴上“艺术品”的标签,其价格就很难被量化了。2011年11月在佳士得的影像专场上,德国摄影师安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)1999年拍摄的《莱茵河2》(Rhein II)以近434万美元成交,成为目前最贵的照片。对此有很多人提出“看不懂”、“不值这个价钱”,但是从摄影艺术的角度来看,这件传达了摄影师的精神内涵的作品,摄影只是对表现形式的一种选择,它所使用的摄影技巧也只是作品产生过程中用到的手段,其作为艺术品的价值,此时与经由画笔和颜料生成的画作无异。因此,一件影像作品,其富含的精神元素应该是其是否值得被收藏所需要考虑的首要问题。

首要,不等于唯一。既然被称作“影像”作品,那其创作方式还应遵循传统,这传统则根植于技术。重新回到《莱茵河2》那件作品,如果换种表现形式,不是C-Print,而是布面油画,那最终的成交价格不论高低,应该都不会让人感到惊讶,因为绘画的创作技术决定了一件作品的唯一性,这刚好是一个能明确量化的特性,是绘画作品成为传统收藏项目的基础。要收藏影像,也应该从了解基础的技术问题开始,了解在以技术划分出的各个时期,照片如何产生。以瓷器收藏做类比,一名古瓷爱好者,至少要了解中国瓷器的发展史,熟知各朝代的瓷器特征,对于瓷器烧制过程中涉及的历史、文化、理化等方面的知识,也逐渐有深入的研究和分析。对于影像收藏,也应该从摄影史开始学习,至少了解照片按洗印方式划分的几个大类别,如常见的达盖尔法银版照片、安布罗法玻璃版照片、卡罗尔法蛋白照片、银盐照片等等,各类照片有何特征,怎样分辨,要知道照片是如何成像的。这不仅需要查阅相关的书籍,还要找机会接触原作,多看实物才有进步。

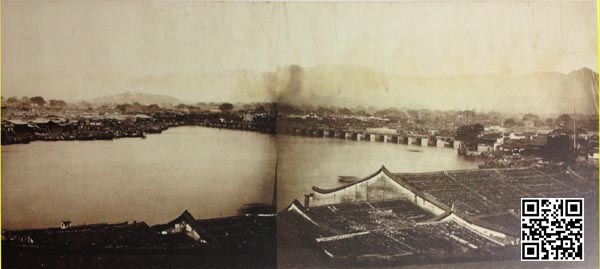

收藏书画的朋友,不管懂或不懂的,都知道要买“大名头”的,即使看不懂画家的笔法和画意,也知道这样的作品能增值。影像收藏也是一样,要想有好的回报,要想体会优秀摄影作品带来的乐趣,从“大名头”开始下手总是没错。这也同样需要了解摄影史。摄影术1844年来到中国,逐渐从南到北,从沿海向内陆传播。从1844年到1880年代,主要是外国摄影师的天下;从1880年代起中国本土的摄影师和照相馆逐渐活跃;到了20世纪20-40年代,中国的摄影师已经有了自己独特的风格,传统的中国画审美和摄影术的结合,诞生了不少名家和经典作品;这种辉煌和百花齐放一直延续到1958年,从1958年到1976年,摄影术在中国完全沦为政治宣传工具,充斥了摆拍和拼贴,在摄影作品中难看到生活和自然的美;直到“四五运动”,摄影术才重新活过来,四月影会的出现重新把美、把政治宣传以外的功能带回到摄影作品中;到了今天,摄影进入数码化和全民化的时代,数码摄影的器件可以比指甲盖儿还小,几乎每个人都有机会按下快门,立刻就能传播。在普通使用者的“随手一拍”之外,摄影的记录性和艺术性得到更深层次的挖掘,作品的价值和内涵与过去相比增添了许多新的标准。

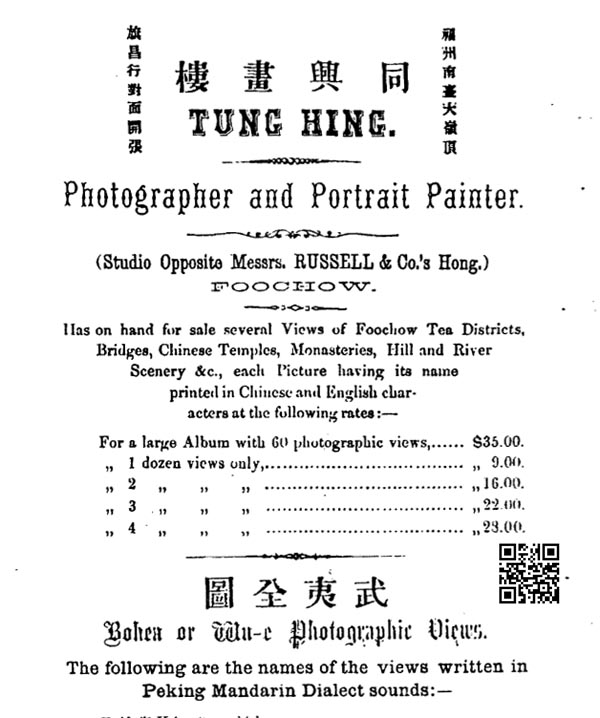

在以上各个阶段性的时期,都诞生过有代表性的摄影师,如最早把摄影术带到中国的于勒·埃及尔(Jules Alphonse Eugène Itier, 1802-1877),他使用达盖尔银版法,大部分作品收藏在博物馆,仅有极少数作品在市场流通;1858年最早在上海开设照相馆的李阁朗(Louis Legrand, c.1820-?);1860年随英法联军来到中国的费利茨·比托(Felice Beato,1832-1909)和杜宾(Charles Dupin, 1814-1868),现在他们作品的行情已经达8-10万元人民币每张;1869-1872年在中国游摄的约翰·汤姆逊(John Thomson, 1837-1921);1870-1889年在北京活跃的托马斯·查尔德(Thomas Child, 1841-1898)都应该是值得收藏的摄影师;还有很多重要的照相馆,比如公泰、宜昌、宝记、同兴等等。到了20世纪,摄影术在中国已经传播了五十多年,逐渐得到普及,大多数中国人不再惧怕被照相机“摄去魂魄”,中国的摄影师们也不再把摄影当做糊口的手艺,摄影术在中国开始从记录向艺术过渡。20世纪20年代起,诸如郎静山、陈万里、刘半农、吴中行、张印泉、陈传霖、卢施福、刘旭仓、金石声等中国摄影师把传统的审美和摄影术结合起来,创作带有中国画意的摄影作品,形成中国摄影师独有的特点。他们经常组织参加国外的沙龙展,因此在国际社会上也享有盛誉。在刚结束的苏富比2012年春拍“20世纪中国艺术”专场中,郎静山的《孤亭绝嶂》即以212500港元的价格成交。

在了解了摄影术的发展、各个时期有代表性的摄影师之后,对于影像收藏还有最重要的一环,即是辨别影像作品的版本。影像较其他门类的艺术品更容易复制,且各版本的差别可以控制到最小。和版画一样,越早的版本价值越高,同样的照片,当时洗印和过了十数年后洗印的肯定价格不同。去年一个朋友请我去看他刚从某拍卖会上买来的照片,是一张溥仪与婉容的合影。照片中的溥仪一副西式打扮,头发整齐地梳到脑后,婉容一身旗袍,微笑着坐在溥仪的旁边,溥仪一手拉着婉容,一手轻揽她的肩。照片大概10寸大小,装在一个旧镜框里,据朋友说这张照片的落槌价是5万元人民币。按说这是一张不错的照片,品相好,又是名人,有增值空间。可是我怎么看都觉得这照片色调不对,不像上世纪二十年代的黑白照片,相纸的纹路也古怪。在征得朋友的同意后,我把这张照片从相框中拆了出来,果然有问题。相纸背后的“Super Professional Color Paper”字样说明这是乐凯公司的一种彩色RC相纸,不可能穿越到几十年前的伪满州国去用来冲洗溥仪和婉容的合影,这是一张旧作新洗的造假照片!要说溥仪婉容如此恩爱的合影照值不值得收藏呢?肯定值得,但是花买原作的钱去买一张价值只有几元钱的复制品就大大的不值了。

照片的洗印形式也很重要,暗房制作和数码打印肯定不在同一个价格水平上。比如一张齐白石的画,原作和木版水印,尺寸相同、颜色相同,价格肯定差着好几个数量级。用某位前辈的话说,没过水的照片就没有灵魂。

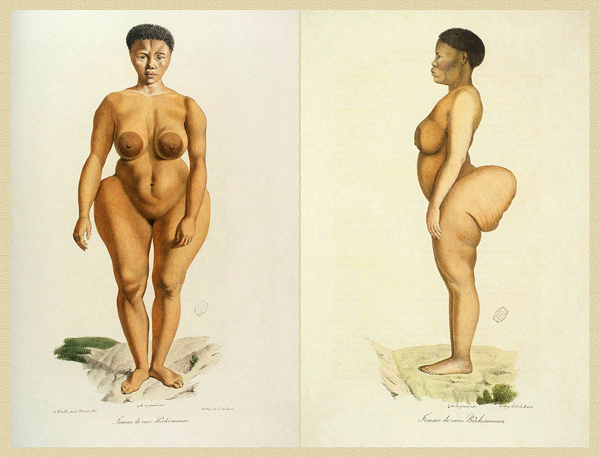

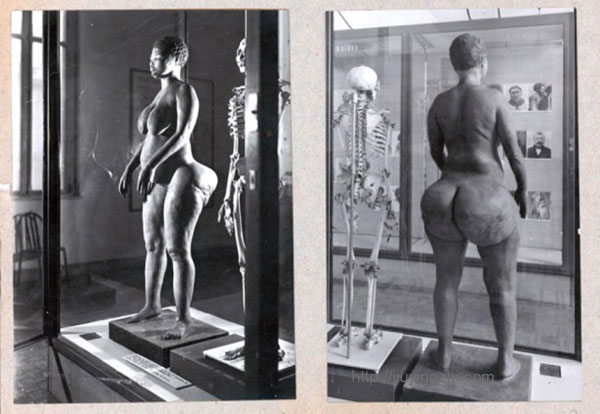

要想一件艺术品升值,越多的人肯定和接受其艺术价值才好。审美是相通的,能传达出美的艺术品肯定为多数人所追求。因此除了要考虑作者、作品的版本、形式以外,还要考察其内容,应该选择那些视觉上、内容上美的作品,风景和人像都是好选择。早期西方来华的摄影师出于猎奇拍摄的坟墓、行刑的照片,我想不会有什么藏家愿意和别人竞价买来挂在客厅的墙上或者晚上一个人在台灯下慢慢欣赏。大家都喜欢的收藏肯定是好的,接受度越高的影像肯定保值越好。

上面说的这些影像收藏应该具备的基础知识,可能有些藏家的正业比较繁忙,没有过多的时间去学习或了解摄影史,或者没有条件去接触各个时期各个种类的影像标本。对于这种情况,在国外,有比较成熟的代理人机制,这些代理人往往拥有比较丰富的收藏和鉴别知识,也富有经验,人脉广,藏家可以把自己的收藏需求告之代理人,充分沟通,由代理人为藏家寻找、鉴别藏品。这样就可以花费较少的精力,在较短的时间内完成有一定质量的收藏。影像收藏代理人在国内的收藏市场还是一个几乎空白的行业,大有空间可为,完全可以引入到国内,促进藏家间的交流和藏品的流通。

最后希望以上文字对有兴趣收藏影像的藏家产生帮助,少走弯路,尽快建立起自己的收藏,享受影像收藏带来的乐趣。