疑踪

登南屏山北眺,[1]此情此景,想起杨万里的诗句:“楼中占尽南山了,更占⻄湖与北山。”[2]天边杭州城光彩烂漫,北山保俶塔锋利似剑,中间⻄子湖平静如缎,眼前雷峰塔身型伟岸。在雷峰和南屏山之间,净慈寺和万工池最为显眼,其右紧邻宗镜台,再右是南向的两浙节孝总祠[3],再往右,山坡下有座三间的石牌楼,很有明代的⻛格,其后隐隐有一对石望柱、三对石兽和一对石人沿山坡而上东⻄向陈列,最高处貌似还有一座封土,这显然是一座明代较高等级的墓葬,[4]不知墓主是何人?

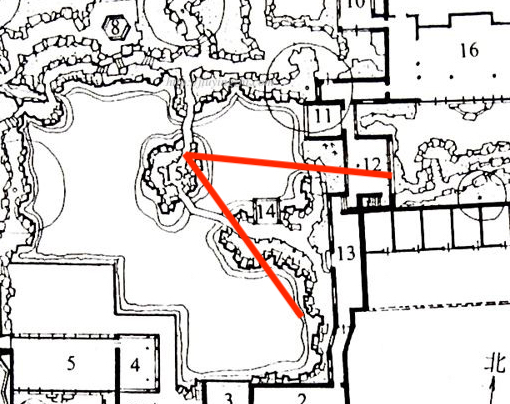

在南屏山上向北看,红框内是那座古墓 找寻

有明代古墓的这片区域现在属于杭州⻄子宾馆,我想去现场看看,但四周有围墙,尽管我说明了身份和目的,⻔卫还是很礼貌地拒绝了我。被拒绝似乎也在情理之中,毕竟⻄子宾馆的身份不一般,除了面向普通游客,还肩负特殊的接待任务,比如2016年G20峰会在杭州举行,国家领导人接待峰会代表和嘉宾的宴会就是在这里举行。⻄子宾馆的前身是汪庄,由在上海做杭州⻰井茶生意的皖籍商人汪自新于1923年出资建设,他当时想借⻄湖美景做大自己的茶叶生意,先后在⻄湖南面雷峰塔下买了三块相连的土地,然后建了庄园,除了自住,还设有卖茶叶的商铺。[5]抗战期间,汪庄沦为日军的⻢厩,直到1958年修整为浙江省委第二招待所才面貌一新。奠定汪庄政治地位的主要是因为毛的居住和评价,他从1953年12月至1975年4月曾四十余次前往杭州,其中有27次住在⻄子宾馆。[6]据说毛一开始喜欢住在刘庄(即浙江省委第一招待所),后来不满刘庄在1961年的装修太过奢华而改住汪庄,甚至说“杭州是我的第二故乡”,汪庄是“我的第二个家”。[7]尽管1979年汪庄对外开放,但是其仍然负责着部分接待外国元首和国内重要政治人物的工作。

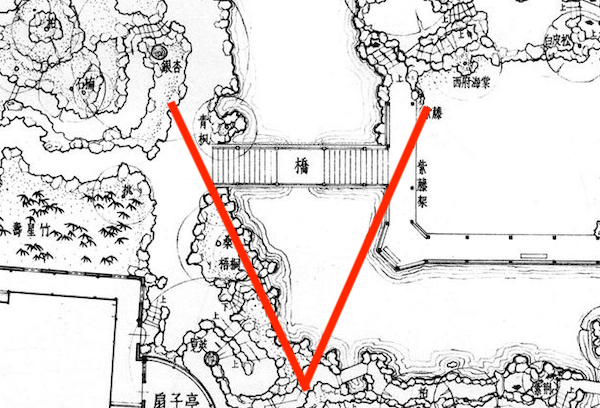

被拒绝进入这种情况在别的城市也很常⻅,那就算了,另辟蹊径,去故纸堆里寻古。我首先想到的是旧地图,这么显眼的位置,这样的等级,过去的地图中很可能会记载。在浙江省图书馆找到一本《杭州古旧地图集》,这部2006年出版的大开本画册收录了从南宋到20世纪50年代的222幅旧地图,地域范围以现在杭州的行政区划为基准,包括南宋临安府、严州府,明清杭州、严州、绍兴府,⺠国时期杭州地区各道、县,还包括部分涉杭区域地图。[8]我从明嘉靖二十六年看到20世纪40年代,都没能找到这个地方的标注。不过,最后也不算完全没收获,我在另一本杭州老地图的画册[9]里看到雷峰塔旁有古墓的这座小山包有自己的名字“苏家山”,而且标注了通往这座明代墓葬的小路。

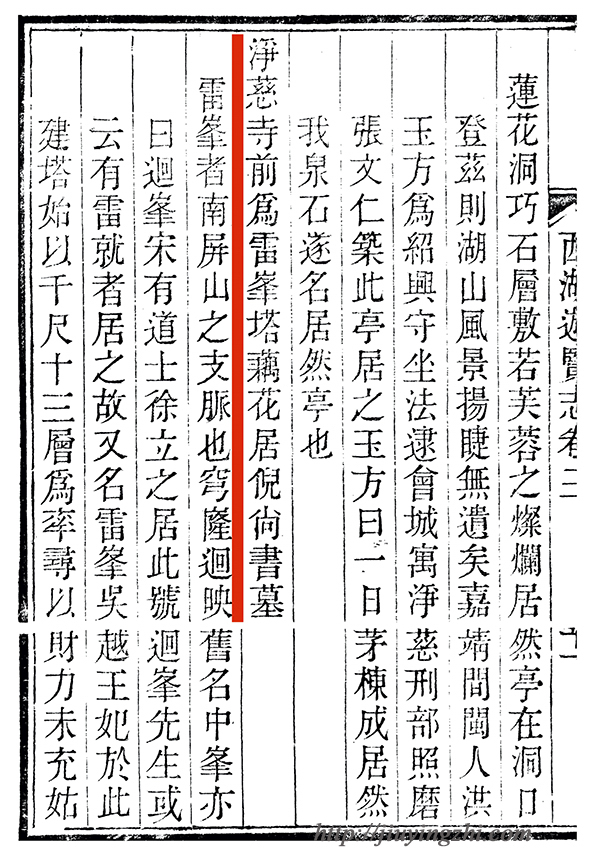

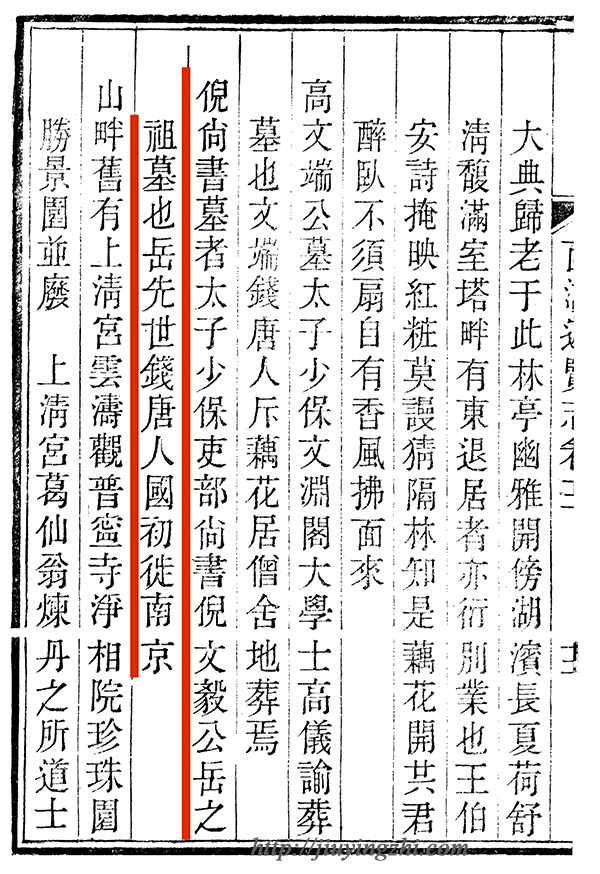

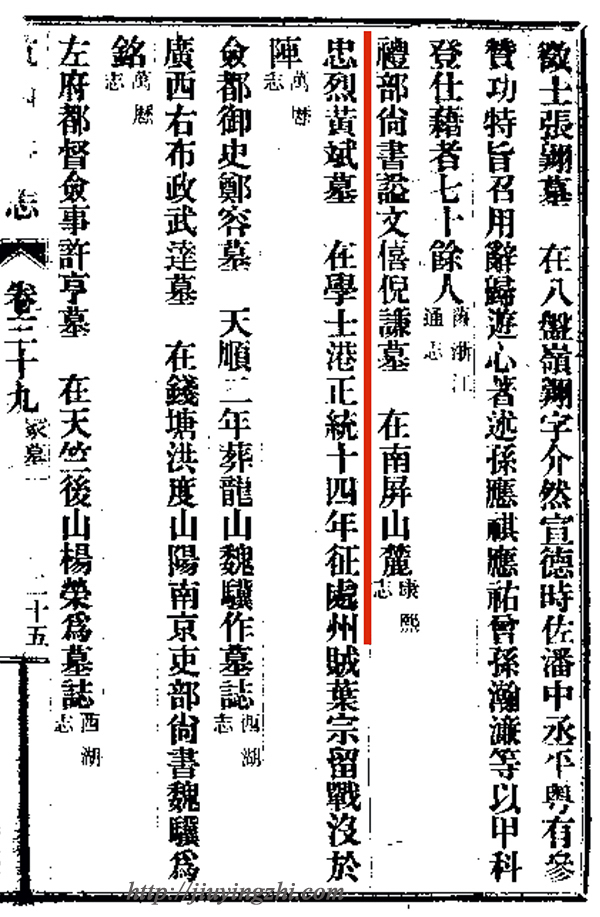

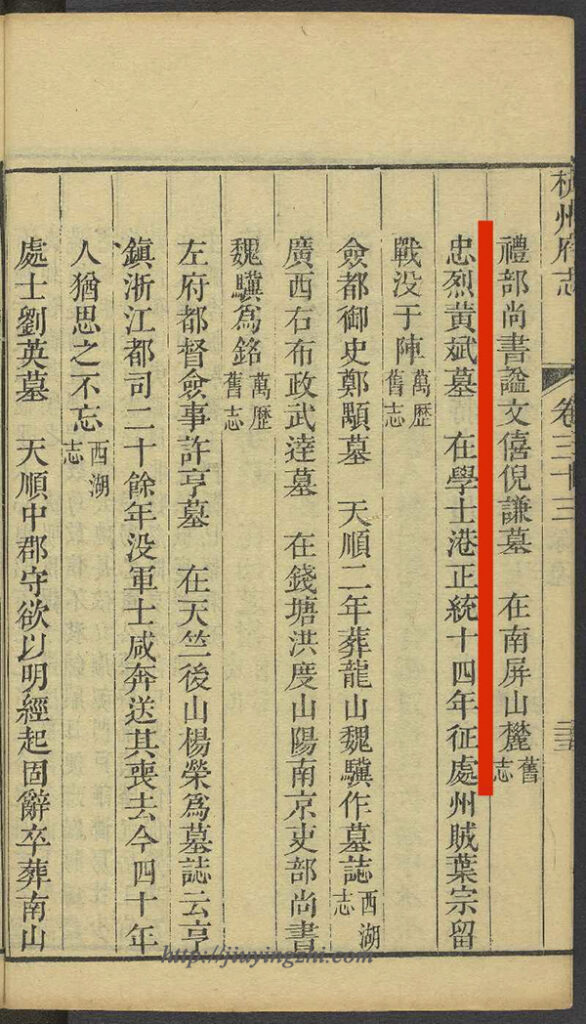

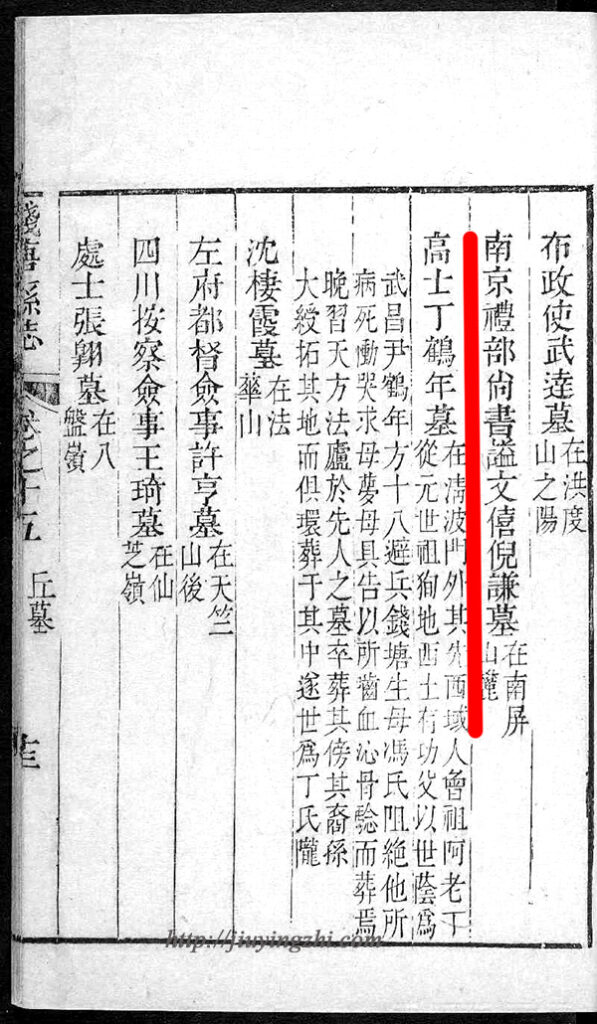

1928年《杭州市街及西湖附近》地图局部,看见“苏家山”的标注和小路 地图里没有就去查方志。中国古代方志前一般都有图志,主要是疆域、水道一类,不过宋、明、清时期杭州地方志的图志部分在那本《杭州古旧地图集》里都有收录,所以我主要从文字中寻找。最后我在明代田汝成编撰的《⻄湖游览志》中找到了线索:在净慈寺之后的条目是“净慈寺前为雷峰塔、藕花居、倪尚书墓”,[10]以净慈寺为基点,将这三个地点放在同一条目下,说明都是重要且显眼的文化地标。隔⻚对“倪尚书墓”有详细说明:“倪尚书墓者,太子少保吏部尚书倪文毅公岳之祖墓也,岳先世钱唐人,国初徙南京。”倪岳(1444-1501),字舜咨,号⻘谿,上元(今南京)人,天顺进士,授编修。《明史》载其“好学,文章敏捷,博综经世之务”。弘治间累官礼、吏部尚书。[11]总之,倪岳饱读诗书,写得一手好文章,作为官员来说⻛评也不错,明弘治十三年(1500)他迁任北京吏部尚书,次年病逝,赠少保,谥文毅。[12]倪岳的父亲叫倪谦,果然在明清时候杭州的方志中能查到倪谦墓的记载,如清光绪十四年的《杭州府志》“冢墓”下有“礼部尚书谥文禧倪谦墓,在南屏山麓(康熙志)”[13];清乾隆四十九年的《杭州府志》中“礼部尚书谥文禧倪谦墓,在南屏山麓(旧志)”[14];清康熙五十七年《钱塘县志》“南京礼部尚书谥文禧倪谦墓,在南屏山麓”。[15]

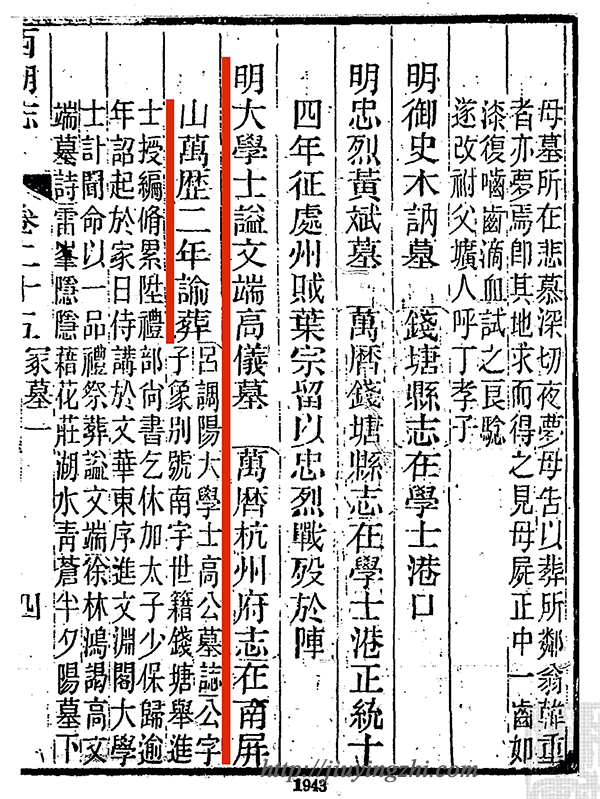

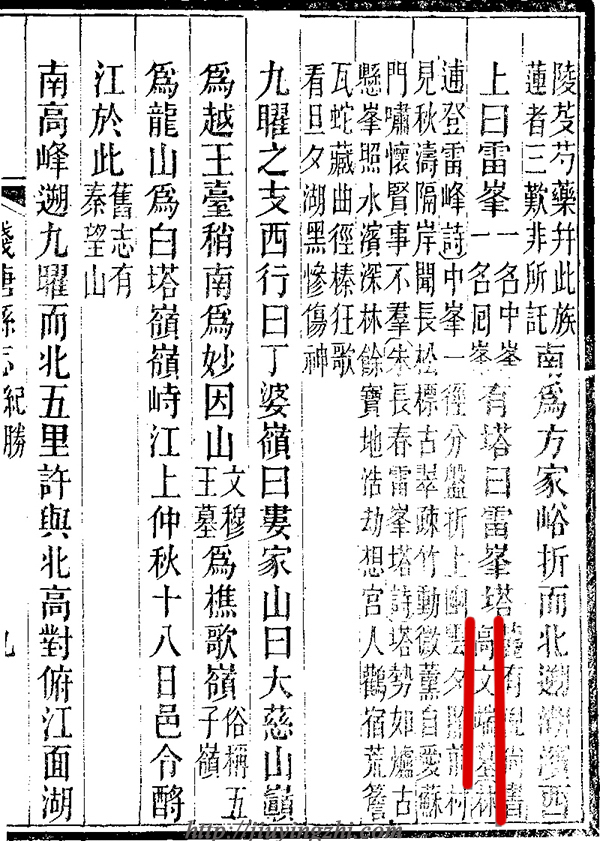

明《西湖游览志》中将雷峰塔、藕花居和倪尚书墓放在一个条目下 明《西湖游览志》中关于倪尚书墓的说明 清光绪十四年《杭州府志》中的倪谦墓条目 清乾隆四十九年《杭州府志》中倪谦墓的条目 清康熙五十七年《钱塘县志》中倪谦墓的条目 虽然找到了倪谦这条线索,但也产生两个新问题:一是以上这些方志中的记载都说倪谦墓是在“南屏山麓”,之前查老地图的时候已经确认照片里那座古墓应该是在“苏家山”,南屏山在净慈寺南,苏家山在净慈寺东北,位置不统一;二是在清雍正十三年的《⻄湖志》中有两座墓都归在南屏山条目下,除倪谦墓外还有“明大学士谥文端高仪墓”,[16]如何分辨照片中是谁的墓?第二个问题相对好解决,在《⻄湖游览志》中有记载高仪是“藕花居僧舍地葬焉”。[17]“藕花居者,洪武中,净慈僧广衍以博学徵修大典归老于此,林亭幽雅,开傍湖滨,⻓夏荷舒,清馥满室。”[18]说明藕花居在北边临湖一侧,离照片中的古墓还有段距离。第一个问题在明万历《钱塘县志》可以找到答案,“有塔曰雷峰塔,麓有倪尚书、高文端墓”,[19]说明在明清时候可能并没有把雷峰塔所在的雷峰和苏家山分那么清楚,都统一看作南屏山余脉,所有都注为“南屏山麓”。至此,似乎照片中那座古墓的主人就是明礼部尚书谥文禧倪谦了。

清雍正十三年《西湖志》中高仪墓的条目 明万历《钱塘县志》中统将倪、高两墓归在南屏山麓,没有苏家山一说 其人

倪谦(1415-1479),字克让,号静存。有说法认为他是南京人,[20]但据明万历三十七年的《钱塘县志》载,倪谦以杭州籍考中进士,[21]并且他在为别人撰写的墓志铭中会署名“钱唐倪谦”,[22]在他的文集中也收录过回杭祭扫祖墓的文,[23]说明他籍贯肯定是杭州。倪谦考中进士后授翰林院编修,明正统九年(1444),全国大部分地区遭旱灾,十六名官员奉明英宗之命前往各地圣山求雨,其中倪谦奉祀北岳,期间她的夫人姚氏梦⻅岳神指着香盒童子说“以为尔子。”将要生产的时候又梦⻅“绯衣神人入室”,于是孩子出生后起名“岳”,是为⻓子。明正统十四年(1449)土木堡之变后,代宗朱祁钰登基,倪谦奉命出使朝鲜宣布这一消息,在汉城的半个月时间里与朝鲜大臣诗文唱和,结集刊印为《辽海编》四卷,删减而成的《奉使朝鲜唱和诗卷》在2018年被韩国政府指定为韩国国宝。此外,他还有一卷《朝鲜纪事》留下,记录他出使的行程。倪谦出使期间妻子姚氏病故,他回国后写了一篇“勅封孺人亡妻姚氏墓志铭”,感人泪下,从中也可以看出姚氏祖上也是搬去南京的杭州人,她去世时只有32岁,但已经生育6次,只有儿子倪岳和女儿淑静活下来,最后姚氏葬在了南京新亭乡祖茔。明景泰三年(1452)倪谦被选为帝师,为代宗朱祁钰讲授经典,后又负责太子的学业。英宗复辟后,倪谦在天顺二年(1458)负责后来的宪宗,当时还是太子的朱⻅深学业。本来在帝师的位子上仕途可以一帆⻛顺,但在天顺三年(1459)担任顺天府乡试主考官时,倪谦被一名落榜学子诬告受贿和交接外藩,最后被贬谪宣化府,四年后宪宗即位大赦才获释归乡。也就是在这一年他顺路去了杭州祭扫祖墓,⻓子倪岳陪侍。后来倪谦再次被启用,先后任南京礼部右侍郎、南京礼部尚书,明成化十三年(1477)倪谦在南京中⻛,五个月后宪宗恩准他辞官休养,两年后去世。[24]

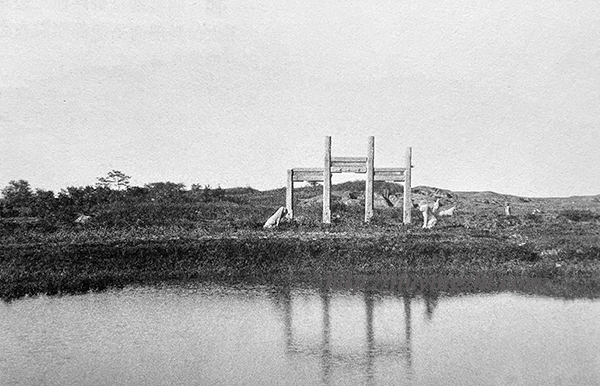

倪谦画像 梳理完倪谦的生平,会发现杭州方志中记载的倪谦墓并不在杭州,而是在南京,并且,朱偰先生在20世纪30年代曾拍摄过倪谦、倪岳父子位于南京的墓,收录在《金陵古迹名胜影集》中,[25]并注明倪谦墓在岩山北麓,只有望柱和一对石兽仍立,其余都已倾圮,且从照片上看封土已平;倪岳墓亦在附近,石坊、石兽、石⻢、翁仲、墓犹存。

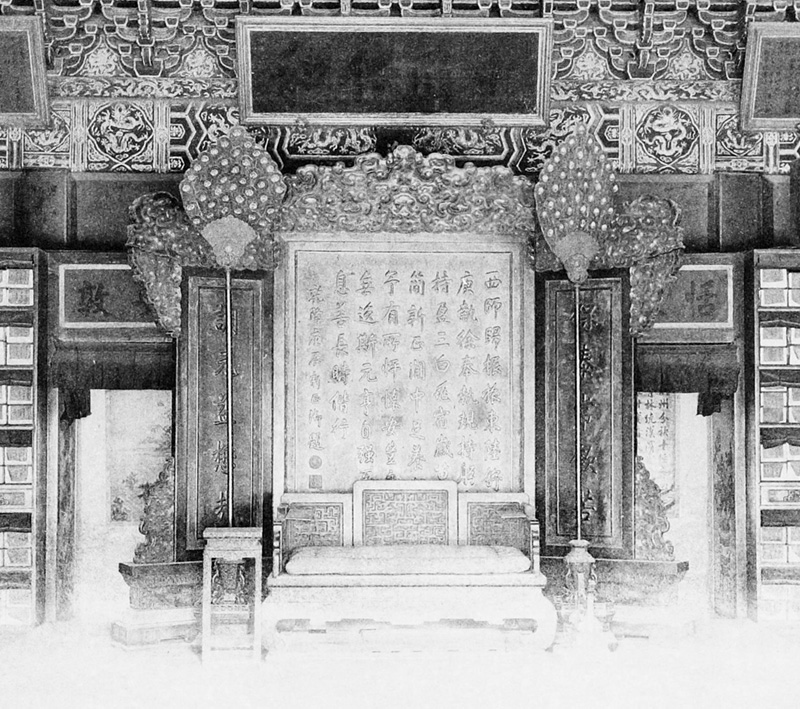

20世纪30年代南京倪谦墓的状态,朱偰摄 20世纪30年代南京倪岳墓的墓碑,朱偰摄 20世纪30年代南京倪岳墓的状态,朱偰摄 倪谦在天顺三年回杭祭祖写的文里说:“爰念移家南京已六十祺,茔域荒凉,越在故乡,久违祭扫”,说明他家大概是建文元年(1399)从杭州迁去南京的,也就是倪谦出生前十六年。如果按照《⻄湖游览志》中“倪文毅公岳之祖墓”的说法,照片中那座古墓应该还要比倪谦更早几代,查《倪文禧公集》的跋中有一段,“又案朱述之《金陵诗》征注称:文禧曾祖启,国初由钱唐徙应天之上元,祖德润,父子安。”说明倪谦的曾祖倪启就已经从杭州迁到南京了,那他身后会葬在南京还是葬回祖墓?不得而知,但可以肯定的是,杭州的倪氏祖墓在明代一定重修过,而且极大可能就是在成化元年(1464)倪谦父子回杭扫墓时,因为倪谦在“归杭祭祖茔文”中说“敬趋墓下,芟治无秽,增培旧封”,这样也符合最早的记录中说是倪岳的祖墓而不是倪谦的祖墓,毕竟当时倪谦已经是平⺠了,没资格修这样规制的祖墓。

遗构

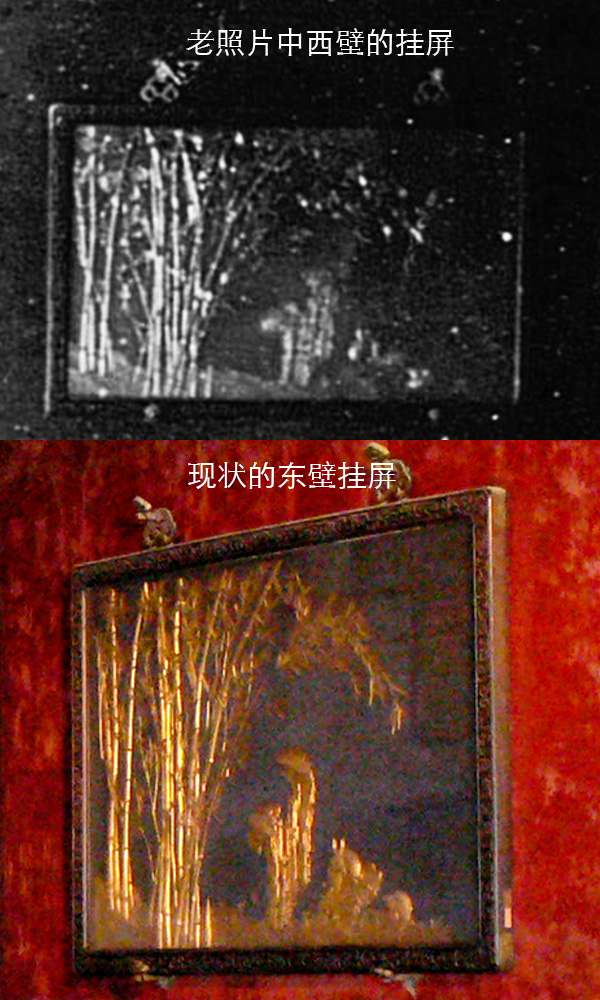

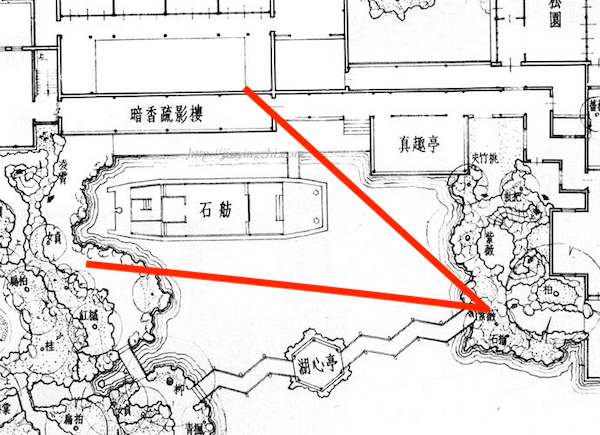

我在找资料的过程中发现20世纪20-30年代汪庄的老照片中有一座石牌楼,一面额曰“千今百古琴巢”,另一面额曰“怡养天真”,牌楼的前后两边分别摆着一对石⻢和一对石羊,典型的墓地石兽,不禁让我联想到倪氏祖墓的那些石构件,但我没能找到确切的文字证据,只能作猜测罢了。假如真是汪自新从旁边的倪氏祖墓搬来的话,这些石刻倒是躲过了四十几年后的浩劫。

20世纪30年代杭州汪庄内的石牌楼,一面写着“怡养天真”,可见一对石马 20世纪30年代杭州汪庄内的石牌楼,一面写着“千今百古琴巢”,可见一对石羊 1955年11月到次年1月,毛住在杭州刘庄期间,有一次说到“我是和坟墓为邻的”,于是时任浙江省委第一书记的江华就下令把刘庄前面的秋瑾、徐锡麟等人的墓都挖走了。好在有⺠主党派人士报告给周总理而被制止,于是这场闹剧从1956年2月21日到3月1日只维持了十天,被迁走的墓也得到复原。[26]

1964年国庆十五周年之际,在汪庄休养的胡乔木在《红旗》杂志上发表了“词十六首”,其中第三首是《沁园春·杭州感事》:“穆穆秋山,娓娓秋湖,荡荡秋江。正一年好景,莲舟采月;四方佳气,桂国飘香。玉绽棉铃,金翻稻浪,秋意偏于陇亩⻓。最堪喜,有射潮人健,不怕澜狂。天堂一向宣扬,笑今古云泥怎比量!算繁华千载,⻓埋碧血;工农此际,初试锋芒。土偶欺山,妖骸祸水,⻄子羞污半面妆。谁共我,舞倚天⻓剑,扫此荒唐!”最后四字本是“扫汝生光”,主席亲自修改为“扫此荒唐”,还批注:“杭州及别处,行近郊原,处处与⻤为邻,几百年犹难扫尽,今日仅仅挖了几堆朽⻣,便以为问题解决,太轻敌了。至于庙,连一个也未动。”[27]当时的《浙江日报》将这阙词放在头版刊发,于是,从12月2日起,杭州掀起了大规模的拆墓运动。

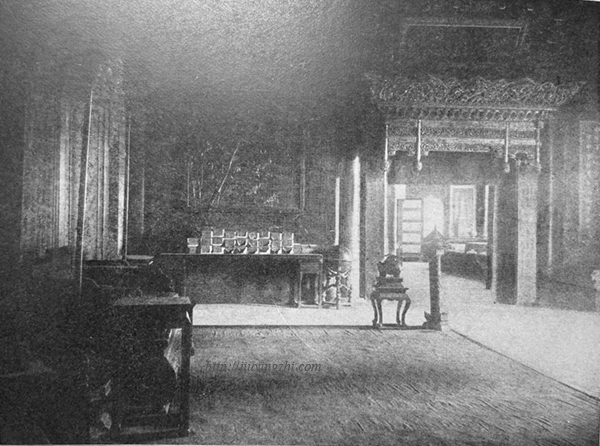

从另一张⺠国初年的照片来看,苏家山的⻄侧山坡上的确满是墓碑,离汪庄那么近,也难怪毛说“与⻤为邻”了。但这里面有两个悖论,其一,作为坚定的唯物主义无神论者,怎么会认为世界上有⻤这么飘渺虚无的东⻄呢?其二,人们之所以喜欢⻄湖,除了山和水以外,更重要的是这里几千年的文化积淀,这是经历了一个漫⻓过程之后的果,假如只要这个果而把前面的因都抛弃掉了,文化岂不失去了根基?真正的爱,要能全盘接纳对方所有的优点和缺点。

从苏家山上向西看,可见倪氏祖墓石牌楼,近处的白点都是墓碑,1910年代 在这场轰轰烈烈的拆墓运动中,现在人们能记起的都是那些名人墓,实际上又有多少普通人家的墓被平毁而不为人知?想来照片里的倪氏祖墓在原址应该什么都没剩下吧。

注释:

[1]以上场景是基于杭州月溪照相馆于1910年代拍摄的一张⻄湖全景照局部描述。