前阵子有朋友让我简单解释一下假珍妃那张照片上部“贞贵妃肖像”几个字是怎么做上去的,我觉得这个问题用简单的几句话不容易说清楚。十九世纪在照片上签名的样式有很多种,正好我一直想写篇介绍签名样式的文章,趁这个机会,把我所见所知的一些有关十九世纪照片的签名问题做个总结。

追根溯源,还是要从原理上说这个问题。大家都知道,摄影术诞生之初是没有“底片”概念的,银板法、锡板法、安布罗法制作的照片都是负像,直到1841年英国政府通过了塔尔博特的负正系统专利,他把在薄纸上得到的负像涂蜡使之半透明,再用这张半透明的负像洗印出正像,也就是卡罗法,这才开始有了“底片”的概念。在这篇短文里,我们不讨论早期的负像形式和后来二十世纪常见的直接在纸基照片上用笔签名的形式,以及那些在承托照片的卡纸正面或反面留下签名的形式。先看下面两张图。

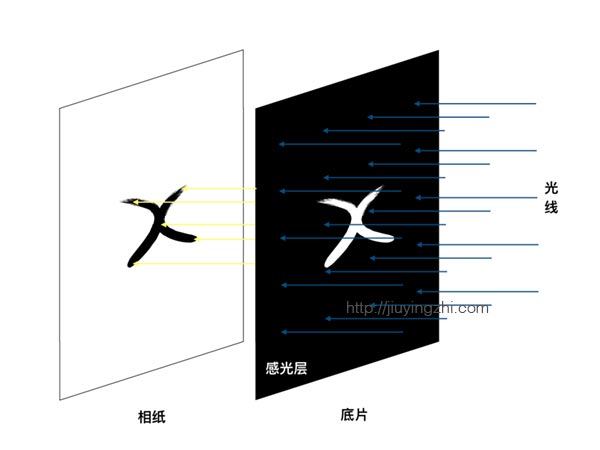

刻划底片上的感光层让光线从划破的地方穿过,从而在相纸上留下像

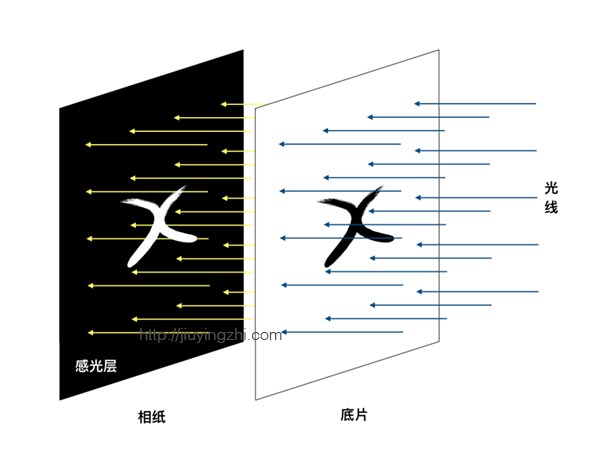

在底片上没有感光层的地方相应的背面涂上遮光材料可以阻止光线穿过底片从而在相纸上留下一个白色的像。

说明一下,这只是示意图,在十九世纪的负正系统中主要是接触式印相,即洗印照片时是相纸和底片紧紧贴在一起来曝光,我为了大家看得清楚,把底片和相纸画得分开了。

通过刻划的方式去除底片上的一部分感光层,光线就可以穿过底片上这些没有被感光层遮挡的区域,在相纸上留下相同形状的痕迹。借助这个原理,摄影师就可以用尖锐的东西在底片上留下像的地方(有感光层)刻划下自己的名号,这样就可以在相纸上留下版权标识。只是这种方法要求刻划时必须水平镜像内容,也就是要反着写,这样留在相纸上的内容才是正着的。以下是几位比较知名的摄影师利用刻划方式制作的签名。

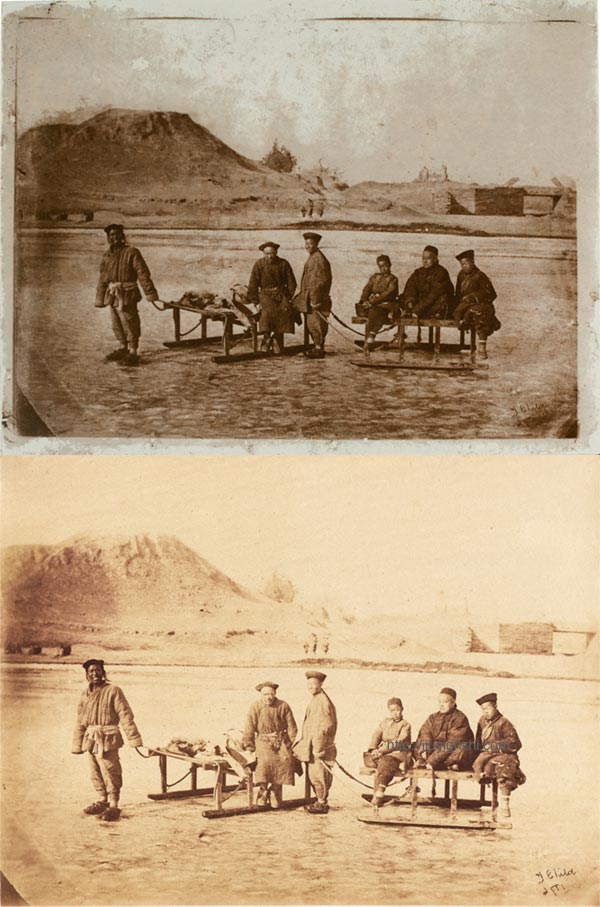

查尔德的签名“T Child”,还有拍摄年份“1875”,很明显他在反着刻划年代的时候弄错了,又重写了“75”

华芳照相馆的签名“AFong”,刻划的时候没有做镜像,所以在照片上看着就是反着的

弥尔顿·米勒的签名“Miller Photographer No.20”

弗洛伊德的其中一种签名“Floyd”,花体可以掩盖反着写的拙

这种刻划的方式有个很大的缺点:感光层附着在玻璃板上,如果在保存过程中温度、湿度发生变化,在应力的作用下感光层就会从被刻划的地方开始破裂,从而大大缩短底片的寿命,这对以卖照片为生的商业摄影师来说是很致命的。因此,有了一种新的,对底片伤害较小的签名方式,即在底片没有感光层的另一面用墨笔写下内容,这样就在底片上留下一块可以遮挡住光线通过的区域,在相纸上被这一区域遮挡的地方就不会被感光,定影的时候这里的银盐粒子就会被洗掉,从而在相纸上留下白色的痕迹。而且,用这种方式摄影师可以写正着的字,最后的视觉效果更好。

查尔德的签名“T Child PEKING 1887”

汤姆逊的签名“J Thomson”

华芳照相馆的签名“AFONG”

梁时泰的其中一种签名“See Tay Photo”

用这种方法还有一个小的分支可以讨论,即不用墨笔,而用红色的墨水(颜料)来写。众所周知,银盐对红光不敏感,所以暗房里的照明都用红光。我小时候在狭小的卫生间里帮我爸洗照片之前,他都要先换上一个涂了红油漆的灯泡。用红墨水写的最大特点就是在照片上呈现的效果看起来很淡,像半透明的,对照片上的内容影响相对较小,所以常用来写照片的编号。

用红色颜料写在底片上的编号,看起来是半透明的效果

以上这几种方法留下的签名都是要靠手写,这样毕竟看起来缺乏统一的标准,特别是刻划的方式要反着写字,一般都写得不好看,于是就出现了使用标准字体的方法。具体方法是用金属活字模排列出要留在照片上的内容,蘸以可以遮光的颜料(如墨汁),印在玻璃底片没有感光层的那一面,这样洗印出来的照片就会有很工整标准的字样了。比如查尔德会在他的作品上印简短的图说,同样的,广州的雅真照相馆也用过这种方法。

查尔德作品上用活字模印上去的说明

雅真照相馆的作品都有这样的活字模印上去的说明

字模印刷也有一个分支,即用印章。比如梁时泰为醇亲王奕譞拍摄的一系列照片中就多次用到钤印的方式。我猜测,这些印章没有使用印泥,毕竟印泥是油性的,可能会在洗照片的过程中产生负面影响。如果用墨汁的话又容易在接触水的过程中被洗掉。也许用墨汁在钤过印章后摄影师会在底片上涂一层明胶来保护。这种钤印的方式很有中国特色,上世纪二十年代开始流行的画意摄影作品上就常常出现印章,郎静山、吴中行等人都这么做过,一般是在白纸上钤下印章后剪下来再粘到作品上。我想,这么做一方面可能是为了避免印泥对照片产生化学影响,另一方面,纸基相纸的纤维空间已经被明胶填满了,印泥很难长时间留存。

梁时泰为醇亲王奕譞拍摄的肖像之一,上面钤了两枚醇亲王的印章

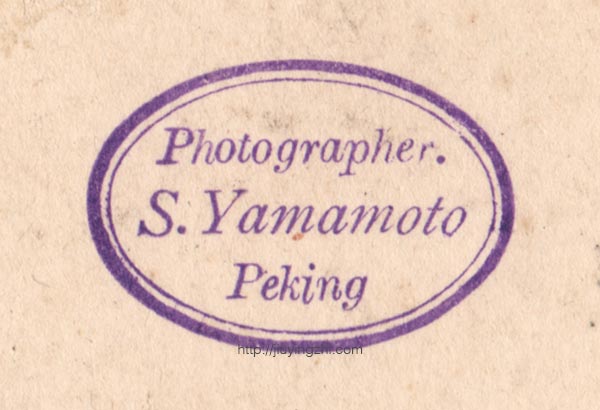

说到钤印的版权方式,在十九世纪活动在中国的摄影师还会采用在照片背面钤照相馆/摄影师印章的方式。印章通常是椭圆形的,内容蓝色,多是照相馆或摄影师的名字,以及所在的城市,中间往往还会留有写编号的空白。如查尔德、华芳照相馆、山本赞七郎、雅真照相馆等等都用过这个方法,甚至到1920年代北京的一些照相馆仍使用这个方法。

查尔德使用过的印章

山本赞七郎使用过的印章

好,以上说到的几种形式主要都是通过刻划感光层让光线通过底片在相纸上成像或通过在承载感光层介质的另一面书写阻挡光线在相纸上成像的方式。这几种方式的效果往往比较“低调”,而有些摄影师为了突出签名最后呈现的效果,会采用这两种方式结合的方法。具体的效果简单来说就是“黑底白字”或“白底黑字”。从前面这些文字我们已经知道:黑色是通过让光线通过底片形成的,白色是阻止光线通过形成的,因此这“黑底”的效果就是要在底片上刮去一部分感光层,再在被刮去的感光层这个区域的反面用墨笔书写内容。这种“野蛮”的签名方式对底片是种巨大的破坏,我只见过极少数摄影师使用过这种方法。

梁时泰的其中一种签名,刮去一部分感光层在上面写上“SEE TAY”,两边还有用墨笔写下的“时泰”

查尔德签名的“白底黑字”效果,是刮掉一部分感光层,涂上不透光的颜料,再在这层颜料上刻划出要写的内容

坎米奇作品签名的局部,是刮掉一部分感光层,再贴上写有文字的半透明纸条

那想要在照片上留下一段说明文字,又不想用刚才那种“野蛮”的方式,也没条件找到合适的活字模类似查尔德的那种办法怎么办?别担心,聪明的摄影师当然有办法。他们会在一张薄纸上用打字机打出想要说的话,裁剪成大小合适的纸条,润湿后贴在底片的背面,这样,在洗印照片的时候就会在相纸上留下相应的内容了。只是由于纸条在润湿后并不能百分之百透明,因此在照片上会看到纸条的轮廓。如果是“手残党”的摄影师,没有把纸条平整地贴在底片上,那效果就更要大打折扣了。

凯利牧师在他作品上贴的说明条,看得出来是很“手残党”的效果

最后,再介绍一种特殊的情况,即在要拍摄的对象附近“巧妙”地放一个标识,比如一张纸条或藏在背景布上,写着摄影师或照相馆的名字,这样最后的照片上就会有版权信息了,查尔德、华芳照相馆、美璋照相馆都这么干过。1873年6月29日同治皇帝在紫光阁接受外国使节递交国书,这也是他第一次接见外国人,有日、俄、美、英、法、荷等六国的大使出席。那现场是不可能有照片的,但事后经法国使团成员的描述,北京画师周培春画下了这一场景,此外法国《世界画报》的画师也绘制了接见场景的图画,后来发表在报纸上,并多次被转载。也许是出于传播的目的,查尔德将法国《世界画报》上刊登的原作翻拍下来,并在旁边贴了个小纸条写着“T. Child Photo”。当然,严格来说这侵犯了原作者的著作权。

查尔德在翻拍同治皇帝接见驻华使节原画作时用的“签名”

隐藏在背景布上的华芳照相馆的签名

以上就是十九世纪在华摄影师较为常用的几种签名方式总结。