八十年代国内有部电视剧《木鱼石的传说》很是火了一阵,不过让人印象最深的还是电视剧的主题歌,由阎维文演唱的“精美的石头会唱歌”。这木鱼石敲起来有声音,“会唱歌”很好理解,不过延展开来,很多“物”都是会记录会表达的,只是他们记录和表达的方式不是我们人类可以直接理解的。这让我想起前阵子去一座明代始建的皇家道观修复工地,地面上嵌着几粒黄色和绿色的琉璃瓦碎片。虽然这座道观在清乾隆年间曾经重修,但没经过严格地辨认和检测前也不能肯定的说那几粒琉璃瓦碎片一定是清代的,说不定就是距今四百多年的明代琉璃瓦呢。如果是这样,这数百年来北京气压、温度、降水状况、空气中水分的酸碱度变化应该都能在那斑驳的釉面上找到痕迹,换句话说那些混在渣土里嵌在地面上的渣渣就是一直在默默诉说自己的过往,北京城的过往,只是那声音太低微,没人听到罢了。若说亲身经历几百年的历史,并能讲述这些历史的古物在北京城里太多了,比如说古观象台上的那些青铜天文仪器,从铸造到使用到现在的陈列,就涉及外国传教士来华、中西方文化艺术科学的交流碰撞、西洋历法对中国历法的影响、复杂残酷的人事斗争、1901年德法两国对天文仪器的瓜分等等。这八架仪器经过这么多历史的风风雨雨,虽然大体上没有什么变化,但有些零件却散佚或被替换了。现如今这八架仪器经历分分合合,重新聚在建国门西南角的古观象台之上,为了保护被栏杆围起来,不便近前观看,所以很不容易发现。我想用一些历史照片来帮助这些仪器讲述他们那些散佚或被替换的零件。

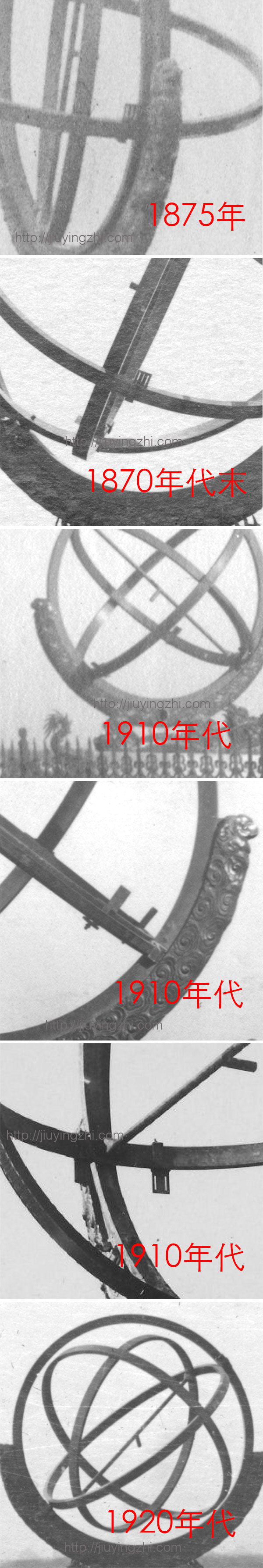

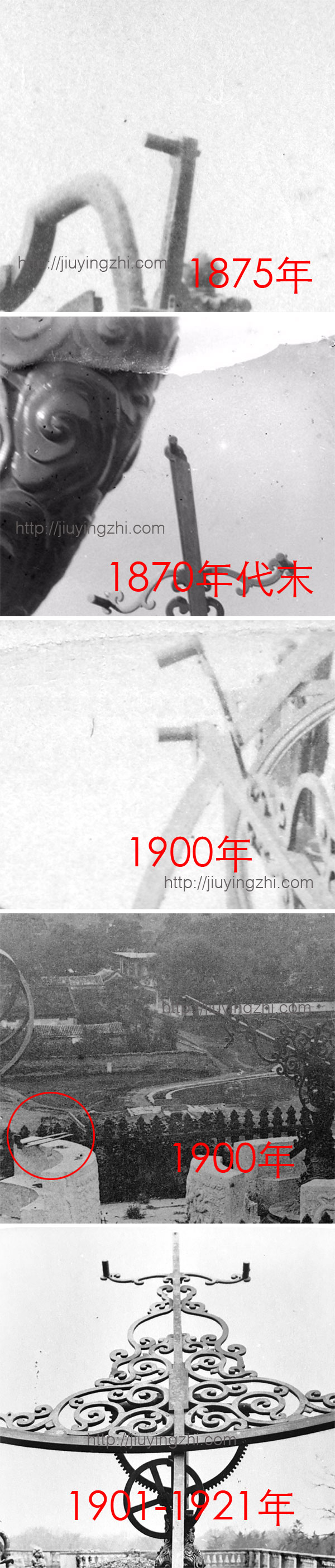

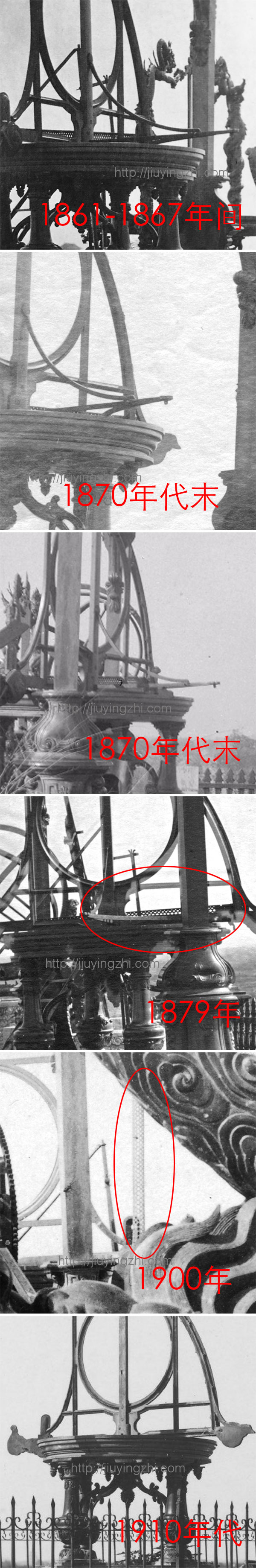

先说天体仪。天体仪的天球两端通过两个伏兔(轴瓦)倾斜安装在子午圈上,轴上部的一端装着一个“火球”,实际上起着螺栓的作用。从目前我接触到的照片来看,天体仪最早的照片是1862-1867年之间,从照片上看这个钢轴上的“火球”还是完好的,同样在1871年汤姆逊的照片中、1875年查尔德的照片中都保持原状,但是在1870年代末的照片中,这个“火球”消失了,直到1900年山本赞七郎拍摄的照片中都没有这颗“火球”的踪影。实际上这个零件并没有丢失,因为在1901-1921年陈列于德国波茨坦离宫前时这颗“火球”又回来了,甚至在1921年天体仪归还中国重新陈列在观象台时仍然能看到其安装在天体仪上的状态。但是,对比现状照片,很明显这个零件被替换过了,虽然还是“火球”的样子,但工艺和造型都差了很多,原件不知所踪。同样是时圈的零件,原本的两根指针在被掳去德国后换了样子,归还中国后的影像资料我没有看到这部分的特写,但现状貌似是两根指针被直径样子的一根指针所替代,原件不知所踪。

钢轴上的“火球”和时圈指针的变化

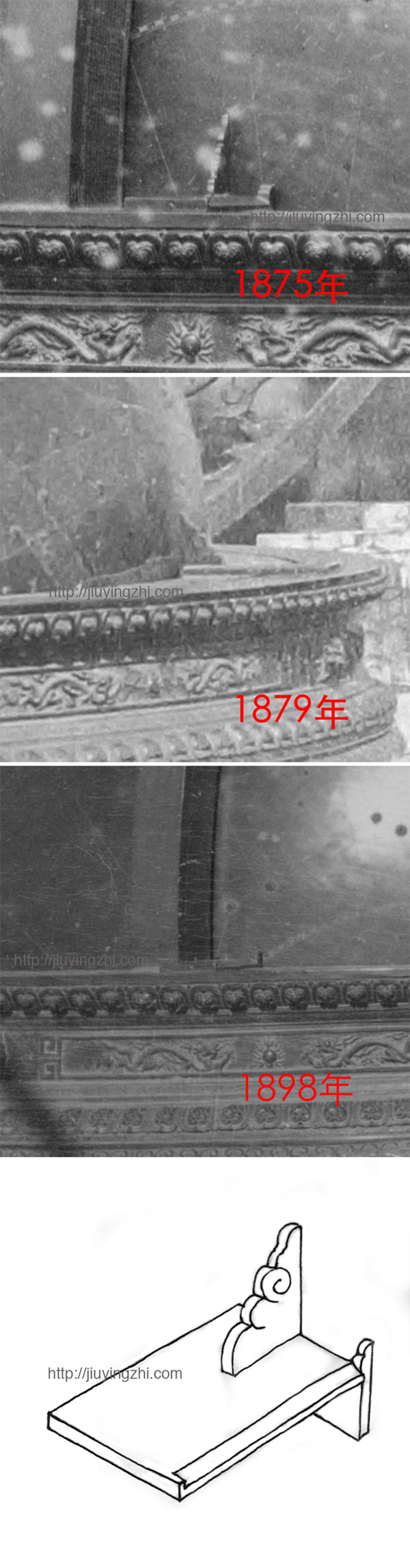

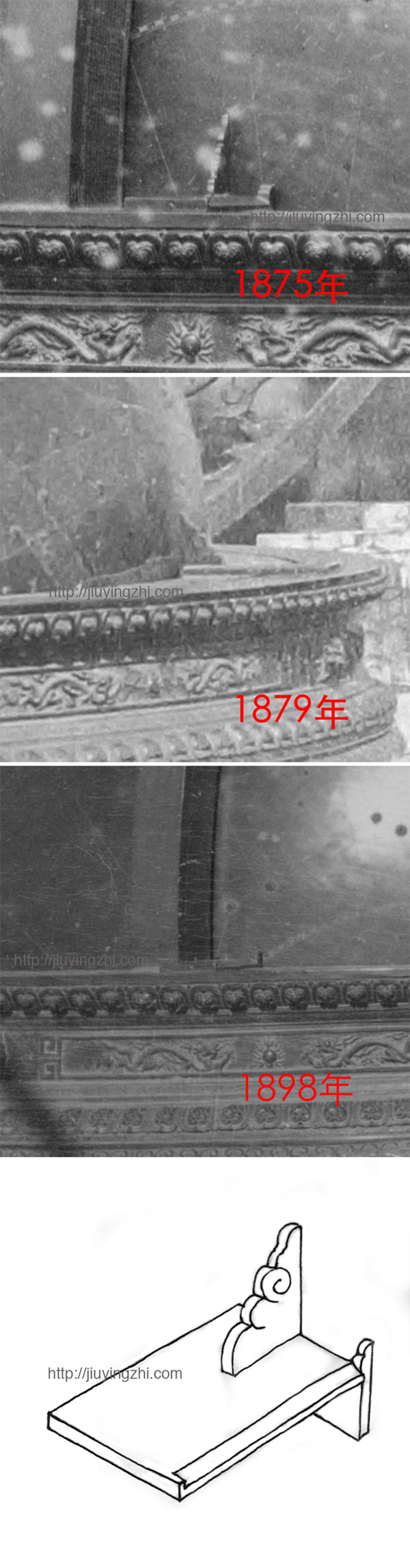

天体仪地平圈上本来还有一个高弧游表,可以在地平圈上移动,指示地平坐标,这在1875年查尔德的照片中、1879年华芳照相馆的照片中都保持原状,甚至在这四年中还被移动过,但是在1898年山本赞七郎的照片中,游表竖起来的那部分就不见了,在德国陈列期间的照片我没看到这部分的特写,但我估计是没有的,也就是说这个高弧游表可能在1900年的时候散佚了,现在的天体仪上也没有这个零件。

天体仪上的高弧游表变化,最后一张是我手绘的复原(想象)图

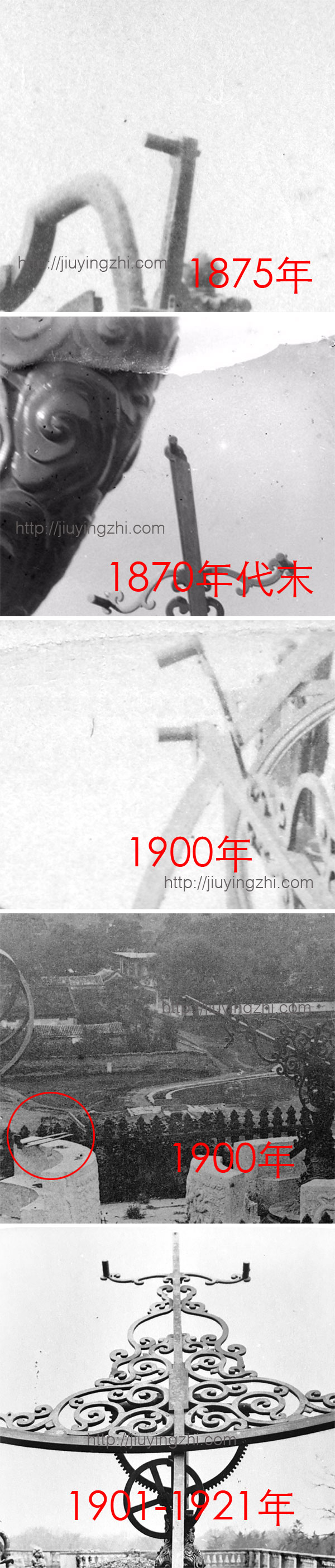

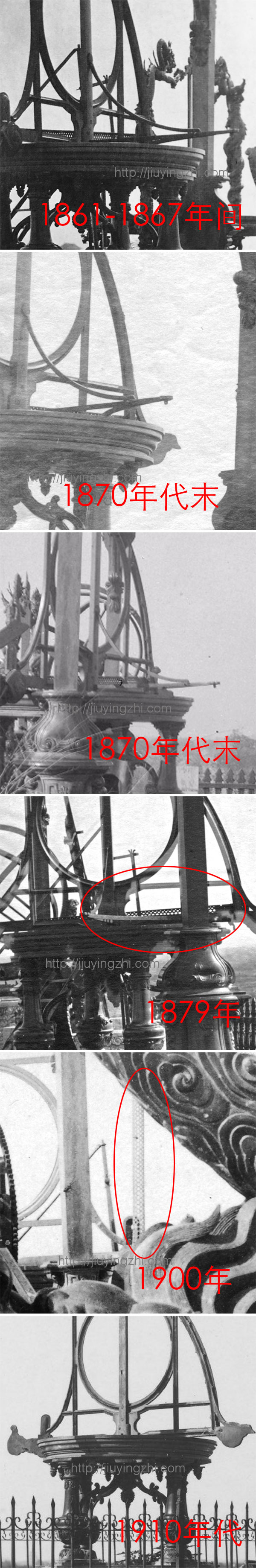

接着说纪限仪。对比各时期该仪器的照片,最大的变化发生在1901-1921年陈设在德国期间,很明显窥衡没有了。没有了窥衡就没法记录数据,可以说这是纪限仪上最重要的零件。现在观象台上的纪限仪是有窥衡的,但是对比1875年查尔德的照片及后来1870年代晚期的照片并不一样,以前窥衡与小衡连接的那端是圆形,切窥衡的一个长边与这个圆形相切,现在是方形的。那么问题来了,原始的窥衡到底发生了什么事情?从1900年利卡尔顿的照片来看,窥衡断掉了,只有圆形的那一端还有一小截留在仪器上。后半截去哪里了?仔细检索比对,在1900年八国联军占领北京后山本赞七郎拍摄的照片中,能看到旁边赤道经纬仪的石台上放着两根条状物,根据其尺寸和形状推测,应该就是纪限仪的窥衡,但是被人为折断成两截。除此之外,我发现仪器的主干也被替换过:过去主干的前端是洋葱头状,并装有一个有窥孔的方形面,现在主干的前端没有装饰,方形面也被一个花瓣形装饰替代。因为1921年以后这个仪器的特写照片我没有看到,所以不好断定,但可以肯定的是至少在德国期间主干还是原装的。最后一处被替换的零件是手轮。纪限仪设计很精妙,利用一组齿轮机构可以让仪器的观测部分水平360度转动,上下180度转动,保证仪器可以观测地平面以上的半球天体,这个手轮就是辅助转动仪器的。从1875-1921年的照片来看,这个手轮有四根支撑,而现在是六根支撑。

纪限仪窥衡的细节及变化,红圈中我认为是被折断的窥衡

主干顶端的细节和变化

手轮的细节和变化

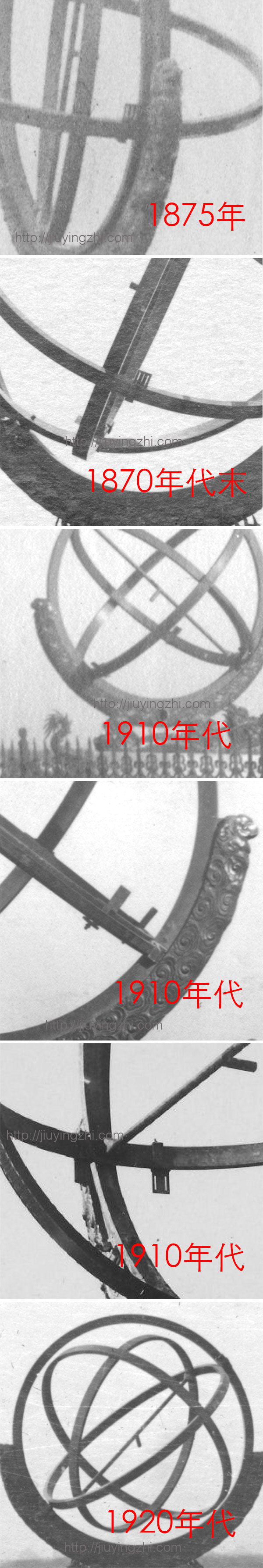

赤道经纬仪和黄道经纬仪。这两件仪器在1901年被法军掳至其使馆内,但很快便归还,始终没有离开北京。直到1910年代北洋政府时期的照片还能看到赤道圈和赤道过极经圈(赤道经纬仪)和黄道经圈(黄道经纬仪)上的游表,到1920年代罗宾与福斯特的照片中就看不到这些游表了,直到现在。我认为是被认为破坏,比如拆去卖钱,这类小零件好拆卸也好藏匿。

赤道经纬仪和黄道经纬仪上的游表

地平经纬仪的变化是最明显的,原先这座仪器配有一架带梯子的小车,没有和仪器连在一起,但可以沿着地上的石槽绕仪器转动,方便在观测时查看仪器上的数据,这架小车在1920年代时期的照片里还看得到,但是在1930年代的照片里就消失不见了。另外,在象限仪上还装有三根金属条(两根弧形,一根直的)组成的支架,我推测是方便转动象限仪的把手,在1910年代的照片里就已经看不到了。最后,窥衡也被替换过。从1879年到1900年的照片来看,窥衡并不是现在那样铁板一块,而是上面打了五排孔,中间的孔径最大(六角形),两边的孔径逐渐变小(菱形)。我猜测这样的设计可以减轻窥衡的重量,这样比较好操作。

地平经纬仪的梯子小车及变化

地平经纬仪上转动象限仪的把手(支架)以及带孔的窥衡的细节和变化

玑衡抚辰仪是观象台上唯一一座铸造于乾隆年代的仪器(其他七件都是康熙朝铸造的),制造的初衷是乾隆皇帝要显示中国的强盛,不愿在天文科学仪器的制造上输给洋人。这件仪器在功能和精度上实际并没有创新和进步,但是工艺上绝对尽显乾隆朝的实力。从这件仪器最早的,由汤姆逊1871年拍摄的照片来看,四游圈上的游表和现在的完全不同。查看这件仪器在德国期间的照片,也没看到游表,想必在1900年,甚至更早就已经遗失了。

玑衡抚辰仪上四游仪游表的细节和变化

其它几件仪器还好,从历史影像中没看出太多变化,大体是完整的。纵观上面提到的那些零件丢失的时间点,都是国力衰退的时候:国运不昌,没人去天天使用那些仪器了,或者监管不力,就可能导致被盗,要么就是发生战争,性命都顾不上的时候哪还顾得上这些天文仪器!这又让我想起叙利亚、伊拉克这些曾经的文明古国,遗留下那么多文化遗迹,但在战火中脆弱堪比人命……或许这就是世界运转的规律:存在,然后失去,如此往复。

往者不可谏,来者犹可追。